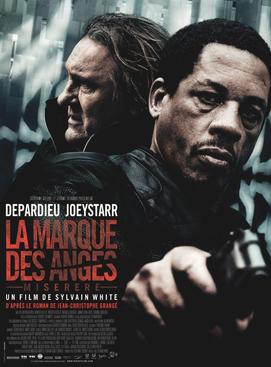

前々回の記事の冒頭で書影をあげた

ジャン=クリストフ・グランジェの小説

『ミゼレーレ』(2008)は

La marque des anges -Miserere-

というタイトルで映画化され

2013年に公開されています。

英題は The Mark of Angels -Miserere- で

これはフランス語のタイトルを

そのまま英訳したものですが

邦題は

同じ原作者による2000年公開の映画

《クリムゾン・リバー》にあやかって

だと思いますけど

《クリムゾン・プロジェクト》

とつけられました。

劇場公開はされず

洋画専門チャンネルなどで

放映されただけのようですが

『ミゼレーレ』邦訳書の

「訳者あとがき」を読み

DVDが出ていることを知り

買って、観てみました。

(松竹 DZ-4503、2015.8.5)

こちらは廉価版の方で

最初は2014年6月7日に

リリースされました。

(タワーレコード・オンラインの

商品紹介ページによります)

最初にリリースされた盤なら

ライナーがついていたのか

それは知りませんが

本盤にはライナーもなく

スタッフやキャストは

監督と主演の2人以外

まったく分かりません。

幸い英語版 Wikipedia に

項目が立てられていましたので

こちらを見れば

概ね見当はつきましたけど。

上で「概ね」と書いたのは

自分が今、最も知りたいこと、

アレグリの《ミゼレーレ》が

誰によって演奏されたのか

ということが分からないからです。

音楽はマックス・リヒターが担当

ということは分かりますし

配信でしか入手できない

サントラ盤のトラックも

書かれていますけど

アレグリ《ミゼレーレ》の演奏者は

Boys Air Choir(少年合唱団)

とあるだけなので

勘弁してよ、という感じ。

というわけで

DVDをひと通り観てから

エンディング・テロップに注目したんですが

これがパソコンの画面だからなのか

文字がぼやけてて、ほとんど判別不能。

英語ならまだしも

フランス語ですからねえ。

老眼を駆使して

なんとか判別できたのが

"Les Pastoureaux" de Waterloo

Directies: Philippe Favette

という文字列でした。

もっともこの表記は

調べた後に修正したもので

Waterloo は最初 Watelee と

読み取ってましたから。( ̄▽ ̄)

それはともかく

フィリップ・ファヴェット指揮

ワーテルローの《レ・パストゥロー》

(羊飼いの少年たち)が絡んでいる

ということが分かりました。

劇中に登場する少年は

自分で歌っているというより

明らかに音を当ててるだろ

という感じだったんですけど

それはレ・パストゥローから

選抜されたソリストが

担当したようです。

というのも

活動報告めいたPDF文書がヒットして

Les Pastoureaux au cinéma et à la télévision

という項目に

《ミゼレーレ》を歌う

若いソリストの声に使われている

というようなことが

書かれていたからです。

劇中では

主役の1人である元刑事のカスダンが

最初の被害者のアパートに忍び込んで

残されていた《ミゼレーレ》のCDを聴く

という場面があります。

また

〈33人の児童聖歌隊のためのミゼレーレ〉

というコンサートが開かれてて

33人の少年少女が歌う

というシーンも出てきます。

そこで演奏しているのは誰か

というのが気になってたわけですが

レ・パストゥローだったわけですね。

アレグリの《ミゼレーレ》は

現代の大人の演奏家の場合は別として

男声のみで歌われるのが基本なので

女子も混ざったコンサート

という映像には違和感があります。

女子も入れなくちゃ

現代では絵面的に受け入れられまい

という監督の判断なのか、それとも

脚本家のセンスなのかどうか

よく分かりませんけど。

クラシックの

それもマニアででもなければ

あまり気にしないかも

しれませんけどね。

なお、映画のテロップを見ていると

オックスフォード・カメラータの演奏や

演奏者は読み取れませんでしたけど

ビクターエンタテインメントの

パブリック・ドメインになっている演奏も

使われているみたいでした。

オックスフォード・カメラータの演奏が

NAXOS 盤だということは分かりましたけど

ビクターエンタテインメントの方は

演奏者もリリース年も読み取れなくて

音源が特定できず口惜しい限り。

まあ、こういう映画の観方は

邪道かもしれませんけど。( ̄▽ ̄)

あとは

もう1人の主役である

インタポールの捜査官が

第一の現場の教会に現れた時

(始まってから30分後のあたりで)

弾いていたオルガン曲は何か

というのが分かると

嬉しいんですけど。

原作では

ドアーズの《ハートに火をつけて》を

弾いていたということになってますが

映画の方は明らかに

クラシック風の曲でした。

まさか《ハートに火をつけて》を

クラシック風に弾いたわけでも

ありますまい。( ̄▽ ̄)

ちなみに

バッハのカンタータ第4番

《キリストは死の縄目につながれたり》から

第3曲目の

〈死に打ち勝てる者絶えてなかりき〉も

劇中で使われています。

そちらはカール・リヒター盤だと

老眼を駆使した結果

読み取れましたけど

どういうシーンで使われているのかは

もはや確認する気力がありません(笑)

ところでちなみに

サントラ盤の演奏者は

Maria Jung となっていて

これはカール・リヒター盤の奏者と

違うんですけど

そこら辺の関係もよく分からず

隔靴掻痒の感が否めません。

というふうに

内容とは別のところで

ストレス溜まる映画だなあ

というのが

正直なところなのでした。

別に

映画そのものの責任じゃあ

ないんですけどね(苦笑)

トレーラー(予告編)はこちら。

いちおう

映画自体の感想を書いておくと

(以下、ネタバレはしてないつもりですが

未見の方はご注意ください)

原作を読んでいましたので

「ここは原作のあの場面かあ」

「あのトリックをこう表現するわけね」

という感じで楽しめました。

上下2巻で800頁になろうか

という長編を

100分ほどの尺に

まとめたわけですから

無理も出てくるのは当然かと。

メイン・トリックは

小説で読むと

不自然だとも思いませんでしたが

ネットにアップされている

感想などを見たら

否定的な人が多いようで

そこは800頁を100分にまとめた弊害

というところでしょうかね。

そのトリックのために

手術を施した痕があって

それを映すシーンは

やや興醒めでしたけど。

まあ、グランジェのお約束で

ナチズムが絡みますし

DVDのジャケ裏に

「背後に潜む謎の国際秘密結社」

なんて書かれてますから

仮面ライダーのショッカー並みと思えば

いいのかもしれませんけれども

手術のような人間の手が加わる処置は

原作のプロットに対する

無理解を示しているとしかいいようがない

というのが正直なところです。