(1940/白須清美訳、創元推理文庫、2017.1.27)

ちょっと必要があって

読み直したんですが

読むのはこれで3回目になります。

でも、犯人の正体や真相は

すっかり忘れてましたので

楽しめました。

最初に読んだのは

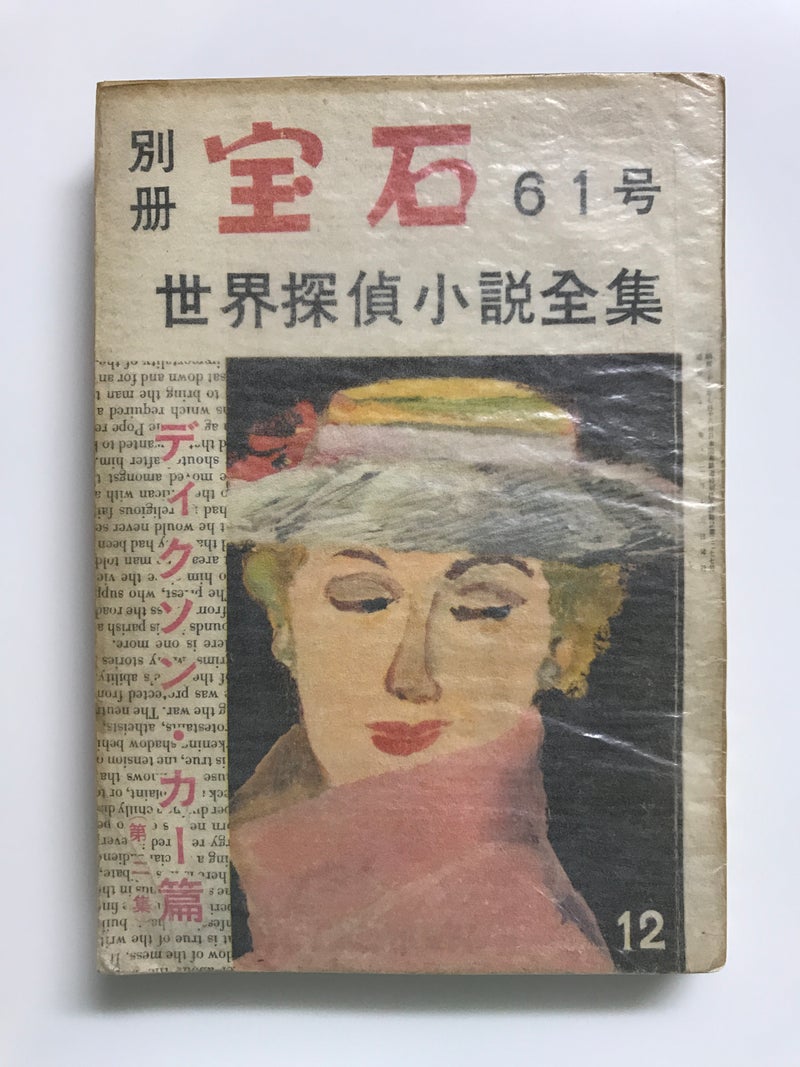

『別冊宝石』61号の

「世界探偵小説全集

ディクソン・カー篇(第二集)」に

一挙掲載された

(宝石社、1956年12月15日発行、9巻9号)

長谷川修二訳で

たいへん読みにくかったことと

つまらなかったことしか

記憶にありません。(^^ゞ

映画の撮影所が舞台で

だから長谷川修二に

訳が回ってきたんでしょうし

だから、訳はそれほど

悪くはないはずなんですけどね。

本作品はカーター・ディクスンこと

ディクスン・カーの凡作・愚作として

つとに知られていた時期が長く

初読時は自分も

その評価に異論はありませんでした。

ところが1999年に

新樹社から新訳で出まして

(新樹社、1999年12月10日発行)

今回の本はその文庫化なんですけど

それを読んで刮目したというか

面目を一新させられました。

カーの作品には

当初、いがみ合っていた男女が

恋愛関係になって

最後には結ばれるという

パターンの作品が多く

本書もそのひとつです。

そのボーイ・ミーツ・ガール的な面白さが

新訳だとよく出ています。

というか

そういうノリを楽しむ余裕が

自分の方にも持てるようになった

ということかもしれません。

また本作品は

映画撮影所の雰囲気が

ユーモラスに描かれており

それが新訳だと

非常に楽しめたのですね。

特に

ワーテルローの戦いを映画化しようとする

監督とプロデューサーなのか

プロデューサーとその秘書なのか

よく分かりませんけど

その2人の会話が

何度も何度も繰り返されるあたりのおかしみは

旧訳を読んだ時には感じられなかったものでした。

これまた

そういうものを楽しめる余裕が

自分に生まれたからかもしれません。

新樹社版を読んだ時は

上に書いたとおり

ユーモア・ミステリとしての面白さに

開眼させられたわけですけど

今回、久しぶりに読み直してみると

本格ミステリとしての面白さ

見事さに感銘を受けたので

我ながらびっくりでした。

未読の方もいるでしょうから

詳しくは書けませんが

本作品のミステリとしてのキモは

犯人が勘違いしていたことによって

謎が生まれてしまうというところに

あるのではないかと思います。

探偵役を務める

ヘンリ・メリヴェール卿の推理は

そういう勘違いをする状況に

おかれている人物は誰か

という消去法で説明されていき

その伏線が見事に張られているあたり

お見事! の一言に尽きます。

素人探偵が推理に失敗すること自体が

伏線になっているあたりは

なるほどいわれてみればその通りで

脱帽としかいいようがありません。

ダグラス・G・グリーンは

伝記『ジョン・ディクスン・カー

〈奇蹟を解く男〉』(1995)で

第一の事件についての

犯人のアリバイ作りが

説得力がないと書いていて

それは確かにそうなんですけど

それを犯人の過信の現われとするなら

まあ、納得できないこともない。

そんなふうにフォローしたくなるくらい

本作品のメイン・アイデアは

魅力的だと思いました。

先にも書いた通り

本作品はカーの凡作・愚作

と思われてきた時期が

長かったんですけど

カーのプロットづくりの上手さ

ミスディレクションの巧みさ

消去法の巧みさと

それを支える伏線の見事さに感銘を受け

もう少し注目されてもいいんじゃないか

と思った次第です。

単に

映画界の奇人変人を描いた

面白味を狙う

ユーモア・ミステリに

留まらない秀作なのだと

声を大にしていいたいところ。