脱皮:方法と対策

オカヤドカリ君たちの脱皮方法をご紹介。試行錯誤し、今の形に落ち着いている。

ウチではこれまで砂中脱皮のみしている。飼育しているのが小さいナキオカのみ(多分)のため、とりあえずはこれで良いと思っている。また、比較的過密な多頭飼育ということもある。今後勝手に砂上で脱皮した場合は別だが。今はヤドカリ君達も小さいため脱皮は難しくないが、大きくなれば命がけの度合いが上がってゆくだろう。それまでに小生の方が慣れることも必要か。まずは1年を越す事が目標のため、機能重視となっており、見た目の楽しさはあまりない。慣れてきた事と、もうすぐ1年が経過するため、GWにでもレイアウト変更をしようかと思う。

小生のズボラ&不在がちな飼育方法では、脱皮の時に別の水槽に隔離するのは不可能と思われ、また隔離すること自体がストレスになるかとも思われる。普段のケージの中で安全に(出来れば)勝手に脱皮してもらう事を目指し、現実にはケージ内隔離を行っている。もちろん隔離を行う必要上、全頭の居場所を把握していている。

脱皮には、安静と隔離が必要である。脱皮の時に邪魔されると脱皮不全になり、死亡に繋がる事は知られている。また脱皮直後のヤドカリは柔らかく、他のヤドカリに対しては抵抗むなしく喰われると思われる。しかも後で述べるように芳香を放っているので、かなり危険な状態である。小生自身は脱皮直後の体は見たことが無いが、あの肢や鋏の関節から中身を抜く事を考えればかなり柔らかい(いわゆるソフトシェルクラブか)事は理解できる。

安静は、とにかくいじらないだけであり、温度と湿度を保ちつつ、1ヶ月でも2ヶ月でも、出てくるのを信じて待つのみである。かれらも命がけで脱皮しており、こちらもそれに答えなければならない、と自分を励まして。かく言う小生も初期のころは容器(下記)を持ち上げて脱皮ルームを見たりしていた。もちろん脱皮していると思しき時期は外していた。しかし、それが問題かどうかはわからないが、5号が第3脚の脱皮不全を起し自切したことから、時間が経ったものは覗かないようにしている。潜って1、2日はまだ脱皮もしていないと思われるため、位置確認のためアクリル容器を持ち上げる事はある。1週間の出張から帰宅した時にヤド君が潜っていたらどうするかが、悩ましい問題である。基本的には持ち上げず、脱皮に入ったものとして取り扱う。脱皮でない場合は出てくるだろう。

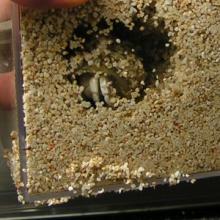

(3号;遊び潜り中。2007.03) いい感じの部屋を造っている。1号が脱皮した湿り砂の、残り香につられて潜ったが、この後われに帰り(?)、出てきた。

色々な脱皮潜り。いずれも底(深さ8~9 cm)まで潜っている。(※以下2枚のようなシーンを見ようとしてはいけない)。飼い始めの頃は脱皮と言う現象に慣れていなかったため、見てしまった。今では覗かないようにしている。

(1号;脱皮後。脱皮殻食事中。2006.10) ちまちまとつまみ食い中。黄色~オレンジっぽい色をしていた。結構危険なタイミングで覗いてしまった。もしも脱皮の最中だったら・・・。小生が懺悔すべき写真である。

(2号;脱皮後。脱皮殻食事中。2006.08) ばらばらになった脱皮殻が見える。同じく危険なタイミング。このような事をしてはいけない。。。なお、写真では傾けているように見えるが、実際はカメラの方が傾いている。非常に、ゆっくりゆっくりと水平のまま取り出して写真を撮った。

(4号;脱皮後。2007.03) 脱皮殻も食べ終わり、一旦出てきてからまた潜ったときの写真。脱皮後は出たり潜ったりを繰り返すことも多い。

隔離であるが、湿り砂容器にはめ込み式の蓋をする方法をとっており、手軽である。湿り砂は容器に入れて置いているが、ヤドカリが砂に潜ったら、容器はそのままで空気穴を開けた蓋をするだけである。中からは押し上げて出てこられるが、外からは開けられないため、多頭飼育につきものの脱皮の邪魔や脱皮直後の共食いを防ぐことが出来る。また、穴あき蓋をすることで、砂の乾燥も防ぐことが出来(冬は週一回軽く霧吹きする程度)、一石二鳥である。ほとんどの場合は、脱皮ではないので、勝手に蓋をされて迷惑そうではあるが、共食いよりましと思ってもらいたい(本当は、もっと広いところで飼わないとならないのかもしれないが・・・)。

日々の世話のポイントは、砂を平らにならしておくこと、蓋が透明ではなく砂表面が見えないならば、毎日~2日に一回程度はそっと蓋を開けて、出てきていないかどうかを見る(砂の乱れで判断)ことである。

脱皮後に甲殻が硬くなり、蓋を押しのけて出てくるときは少し感動ものである。

(1号;シャバだ。空気がウマイ 2006.10) 蓋を押しのけて出てきたところ。慌てて撮った写真のため、映りこみが激しい。稚拙な写真だが・・・^^。

(1号;どっこいしょ。砂もウマイ 2006.10) さらに前進。蓋の重みで貝殻に付着した砂が削られる。帰還時はやたらと砂を食べるが、この状態でも砂を食べている。この後蓋は自重で勝手にしまる。

なお、脱皮の時は、腐ったような特徴的な臭いがする。脱皮のタイミングを考えるに、“脱皮液”の臭いかと思われる。他のHP(日本、海外)でもそのような記述がある。この時、潜っている湿り砂容器の蓋の上に他のヤドカリが乗っていることがよくあるが、これは、彼らにとって美味しそうな匂いを発しているためと思われる。お迎えに行っているのではないように思っている。湿り砂から出てきたときに、他のヤドカリが普段見ないような勢いで走りよってくることや、襲おうとする時もあったため、しばらくの間は美味しそうな匂いを放っているものと思われる。脱皮した方が大きければお互いに触覚で激しく触りあってから離れるため、あっちへ行けと通信しているのだと思われる。脱皮した方が小さいとちょっかいを出される。オカヤドカリは餌を探すのが下手で、餌を入れても匂いで駆け寄ってくるのを見たことが無いが、それを考えると相当にいい匂いを放っていると思われる。

(左から2号、1号; 脱皮後の1号にアタックする2号。 2006.10) 2号が20cm離れたところから(しかも10cmの段差を乗り越えて)、見た事のない勢いですっ飛んできた。 触角攻撃で押し返す1号。

脱皮殻はこの大きさだと、残らず食べつくしてしまうことが多いようで、殆んど脱皮殻を見たことが無い。 回収できたものを示す。

(1号の脱皮殻 2006.10)

(5号の脱皮殻 2006.10) 一番下が自切した左脚。赤っぽい部分が付け根側で新しい部分。白-灰色部分がつま先側で古い部分。新しい部分の方が太いことがわかる。つま先が脱げなかったようである。根元側の殻はなく、食べたのかもしれない。このことがあってから、脱皮が始まっている可能性のある湿り砂いれは持ち上げないことにした。

脱皮後は、大体同じパターンである。まず砂を落とし、一直線に食事と吸水の後、乾いた隠れ家でじっとしていることが多い。その後また湿り砂に潜ってゆく。湿り砂に潜らないパターンもある。これを見ると、脱皮後は身体を乾かしたいのかもしれない。普段からも、エラ(と関連の体の一部)と貝殻の中の一部が湿っていて、それ以外は乾いていると言うのが好ましい状態なのかもしれない。

自然での脱皮はどうなっているのだろうか?固い土は掘れないため、腐葉土のような柔らかい土の中か、あるいは地上の物陰でおこなうのであろう。砂浜ではどうするのだろうか。砂は塩分だらけのはずであるが、ぜひとも知りたいものである。

(2007.4.22追記 飼育方法のリンク )

----------------------

本日のオカヤドカリ:2号以外砂上。時々ギュッと言う音を出しているのは1号のようである。

食事:刺身、スルメ、赤飯投入。朧月継続。それ以外撤去 赤飯が大人気である。刺身も適当に人気。

温度:26℃

湿度:69%

月齢:11,5日(若潮)