平安時代前期。

それは貴族の時代であり、

武士とは単に家の衛士を指した。

しかし時代は動く。

なぜ貴族社会から

武家社会へと変革していったのか。

それを追いかける

武士とは

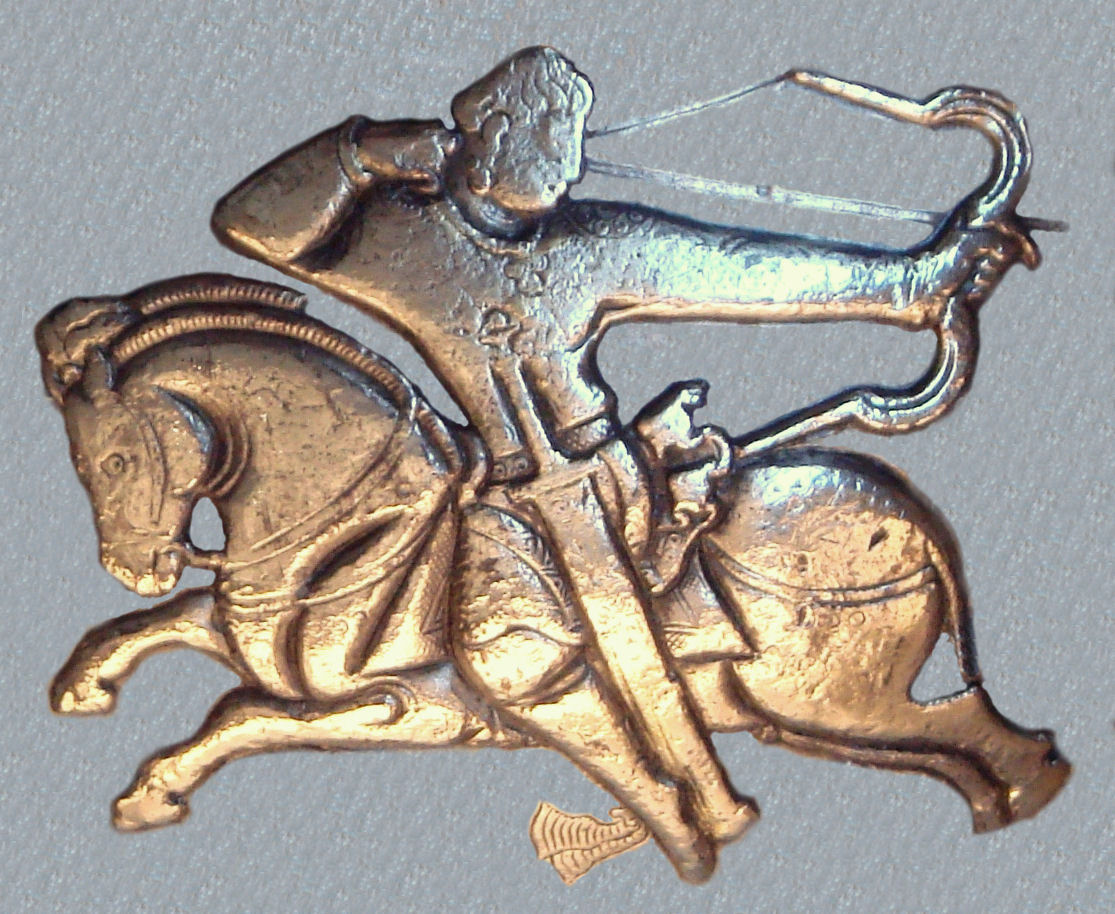

鎌倉武士は世界史的には重装弓騎兵となる

世界的にも稀な兵科である。

1 弓騎兵はいたが軽装であることが多い。

これは馬の負担と速度の問題で、

歩兵に対して騎兵の役割は付かず離れずであった

ユーラシア大陸で強大な存在である騎兵は

ほぼこれである。

羊を統制するには馬が必須であった。

だが初期には鞍とあぶみがなく刀がふれなかった

これを後の世では軽騎兵とよぶ。

2 鞍とあぶみ

次に重要なのは鞍とあぶみである。

モンゴルをはじめとする騎馬民族は

鞍なしで裸馬に乗っていたが

それゆえ横からの力に弱く、

刀や槍で戦うと横からの力に弱い。

しかし鞍とあぶみがあれば安定する。

こうして弓騎兵は騎兵へと進化した

3 重装騎兵

馬によって歩く距離が減ったので、

重装騎兵という兵科が生まれる。

東ローマではカタフラクトという。

馬にも鎧を被せ、

機動力はないが重い鎧でも動けるので、

歩兵は歯が立たなかった

この時代はまだファランクス、横列陣が

歩兵のきほんなので、

突撃されたら陣が崩れて弱点ができる。

ここを広げられると混乱と恐慌で軍は崩壊する

4 日本刀の誕生

それまでの刀は中国式の直刀だった。

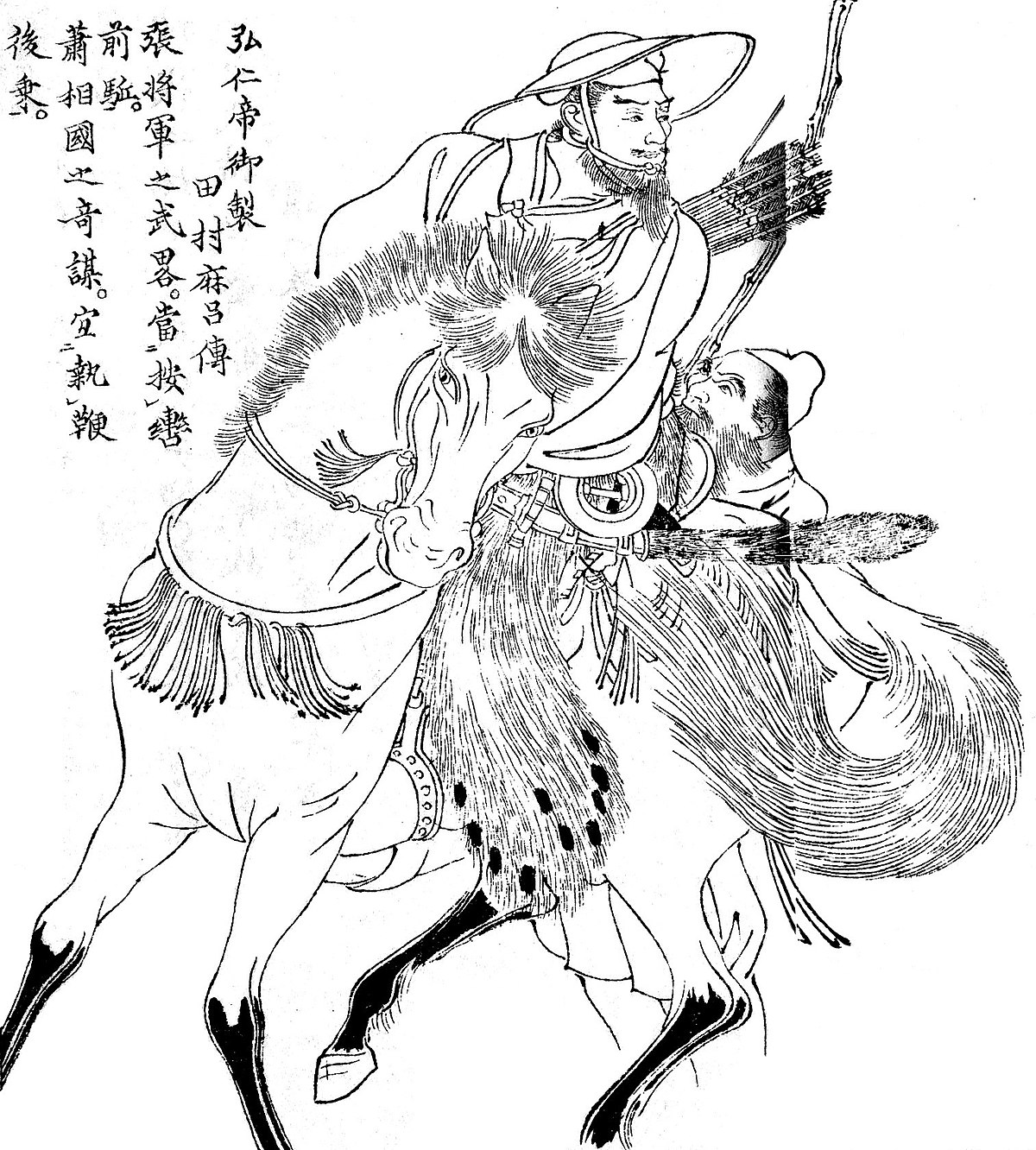

はい、ここで坂上田村麻呂〜

※本当はそれより前にもいたのだが

兵士の動員について具体化すると、

坂上田村麻呂は百済王俊哲と共に

東海道諸国へと派遣され、

兵士の簡閲を兼ねて戒具の検査を実施、

征討軍の兵力は10万人ほどであった[原 7][24][25]。

この征伐の重要な点は坂上田村麻呂と

まっすぐな刃だが持ち手に角度がつけてある。

その辺はいろいろと工夫されてる。角度とか。

というわけで薙ぎ払うことができる刀であった

それまでの中国・朝鮮式は突くの基本なのだが

それだと馬の上からは狙いにくい。

そこで薙ぎ払え!となる。

騎馬の上から薙ぎ払われると、

歩兵は上からは無防備なので何もできない。

そういうわけで朝廷軍は苦労した。

これを取り入れたわけだ。

こうして曲刀が新羅の製鉄と騎馬術と

組み合わさった。

武士の誕生

こうして一騎に太刀持ち歩兵を組み合わせた

ユニットとして鎌倉武士は生まれた。

そこに三匹ポケモンがいるじゃろ?

薙刀持ってる歩兵がいるじゃろ?

そういうわけでこんな感じにバトルする

一族の頭領が貴重な鎧と馬に乗り弓をうち、

馬を太刀歩兵が守るというユニットができた。

この構成が最小単位だ。

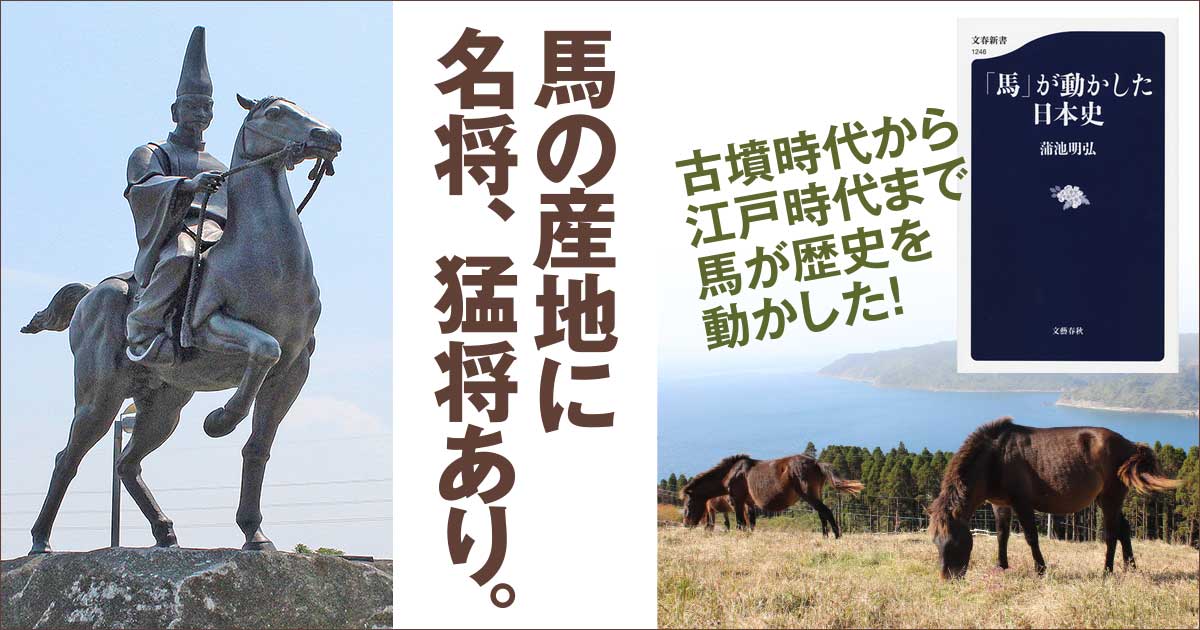

室町時代

室町時代と鎌倉時代の構造的変化はなにか。

それは馬の数だ。

室町幕府は馬の増産に努めて保護をした。

こうして一騎に

一族や家来が付き従うスタイルから、

騎馬軍団が生まれる。

本来は同一兵科、同一武装にしたほうが、

速度も無駄がないし、強い。

こうして室町時代に集団戦術が確立した。

室町時代後期。

各豪族にまで十分に

騎馬と日本刀が行き渡ったとき、

戦争は自然に互いに軍団同士となった。

大抵は水争い農地争いや、

仲間や友人や家族を殺されたなのだが、

室町幕府の力があったときには調停できていた

ところが。

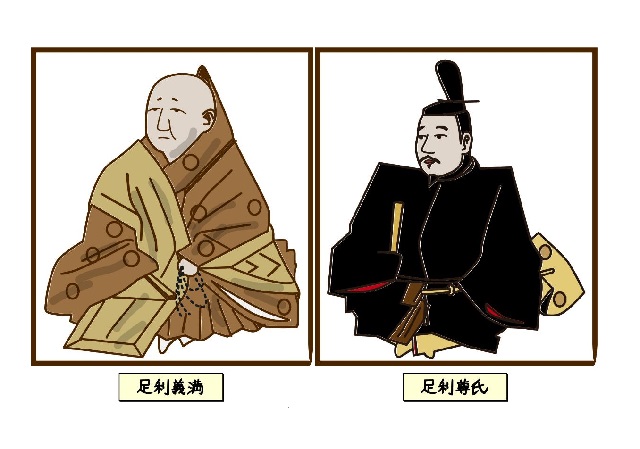

室町幕府自体が忙しくなった。

将軍の跡目争いで

有力御家人がバトルしたからだ。

室町幕府滅亡のきっかけとなったのは、1467(応仁元)年に起きた「応仁(おうにん)の乱」です。8代将軍足利義政の後継者争いが発端となり、全国の守護大名が二手(ふたて)に分かれて争いました。

守護大名の家督相続争いや主導権争いなど、さまざまな要因が絡み合ったことで争いは11年も続き、京都は焼け野原となってしまったのです。

応仁の乱によって、将軍の権限が失われたことや、守護代や国人の勢力が強まったことで、守護大名の領地が守護代や国人に奪われるなど「下剋上(げこくじょう)」が始まりました。下剋上もまた、室町時代を滅亡へと向かわせる原因だったと考えられています。

こうして