お埼玉県 北本市 大友外科整形外科の

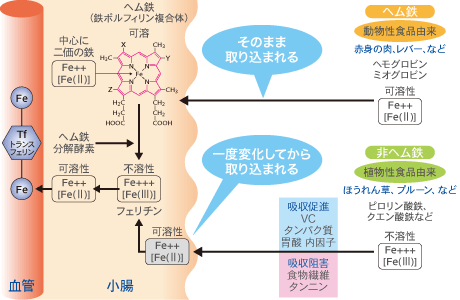

今日もオーソモレキュラー.jpからの図が

栄養療法実践整形外科医の今日の独り言です。

鉄は、

まず吸収され、

そして運ばれ、

組織で利用され、

最終的に貯蔵されることによって、

初めて足りたと言えるのです。

つまり、

鉄欠乏症(貧血)の治療は、

①鉄の吸収

②鉄の運搬

③鉄の組織利用

④鉄の貯蔵

の全てを満たさないと上手くいかないのです。

昨日は鉄が吸収されて、

小腸の粘膜上皮細胞内にあるフェリチンに

一時的に貯蔵されるところまで話しました。

さて今日のはなしは、

②鉄の運搬です。

フェリチンにしまわれている鉄は、

どっちでしたか?

Fe++ ?

それとも、

Fe+++ ?

答えは、

Fe+++ です‼️

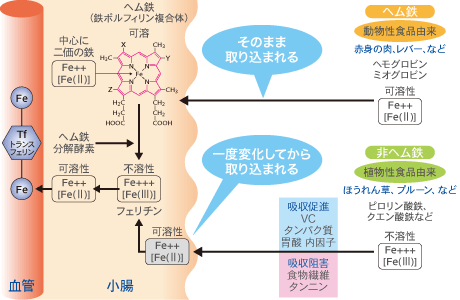

今日もオーソモレキュラー.jpからの図が

役に立ちますので引用しますね。

(オーソモレキュラー.jpから引用)

さて、

Fe+++ は不溶性でしたね。

身体の何処かで鉄が必要になると、

フェリチンは血中に鉄を放出します。

血液(血清)に溶ける形にしますから、

血中にはなんと可溶性の

Fe++

が飛び出して行きます。

このままでは、

身体中が活性酸素だらけになってしまいます!

なぜなら、

血管内は細胞の外なので、

細胞内のように

活性酸素を消去してくれる酵素である

SODやカタラーゼがいないからです。

その代わりに

血液中のFe++をフリーにしないように、

血液中にはちゃんと

鉄の管理人がいるんです。

それは血清タンパク質の1つ、

セルロプラスミンです。

セルロプラスミンは銅タンパク質で、

危険なFe++を血液中で捉えて

安全なFe+++ に変えるという

超〜ナイスな働きをしてくれます。

私達の身体はなんて凄いのでしょうか!

そして、

血液中のFe+++ は

管理人のセルロプラスミンから

鉄の運び屋にバトンタッチされます。

鉄の運び屋の名は、

トランスフェリンといいます。

しかも、

左右の手に1つずつ、

いっぺんに2つのFe+++ を運ぶ力技!

(ちなみに私達が血液検査で測る血清鉄こそ、

トランスフェリンが捕まえている鉄なんです。)

つまり、

鉄の運搬は、

フェリチン、

セルロプラスミン、

トランスフェリン、

という3つの分子の連携プレーで

成り立っているんです!

フェントン反応を起こす危険な鉄を、

見事にコントロールしている3分子は、

私達の身体に必ず必要なんです。

フェリチンも、

セルロプラスミンも、

トランスフェリンも、

全てタンパク質で出来ています。

しかもこのうちのトランスフェリンは、

半減期が早くどんどん生まれ変わっています。

つまり、

すぐ壊れて、

またすぐに作り直されているんです。

(これは私の想像ですが、

危険な鉄と長時間一緒にいると危ないから

常に新しい分子が必要だからではないでしょうか。)

これは何を意味していると思いますか?

そうです。

もうお分かりですね。

タンパク質不足になれば、

トランスフェリンが

簡単に不足するという事です。

更に、

セルロプラスミンは

銅タンパク質だと書きました。

セルロプラスミンが

ちゃんと鉄の管理人として働くためには、

銅が必要なんです!

つまり、

鉄を安全に管理して運ぶためには、

銅もちゃんと摂らないとダメなんです。

もう分かりましたね。

鉄欠乏症の治療に、

鉄だけ摂取してもダメな理由が。

さて、

これまでのところで、

鉄欠乏症(貧血)の治療には

最低でも、

タンパク質、

ヘム鉄、

銅、

が必要ですね!

さあ、

鉄欠乏症の治療の話も

だんだん盛り上がって参りました。

次は、

鉄の組織利用についてですが、

それは、

次回のお楽しみに。

では、また。