![]() 概説

概説

約款は企業などが不特定多数の利用者と取引することを想定し、予め定型的な条項を定めておき、それを契約の内容とするものである[1]。保険契約、不動産取引、銀行取引、コンピュータソフトウェアの購入などにおいて提示される契約書やパッケージに印刷された契約条項が普通取引約款の例である。鉄道、タクシー、郵便、ポイントサービスなどにも約款が利用されており、日常生活のさまざまな場面で接している。

西ドイツの銀行普通取引約款は、1930年代後半には全国の民間銀行が統一的に、つまりカルテルとして採用していた。

日本では2017年改正の民法で約款のうちスタンダードな要素を抽出し「定型約款」として要件や効果を定めている(一定の要件を満たす「定型約款」の規定を置いているのであり、約款全般についての規定を置いているわけではない)。

![]() 目次を抜粋

目次を抜粋

●定型約款とは

●改正の背景

●定型約款の定義

●定型約款が契約内容となる要件

●公表によるみなし合意

●不当条項(契約の内容とすることが不適合な内容の契約条項)の規制

●定型約款の内容の表示請求

【定型取引合意の後相当の期間内】とは?

【相当な方法】とは?

●定型約款の変更要件

【契約をした目的に反しない】とは?

【変更が合理的】とは?

●定型約款を変更するための手続き

●利用規約のレビューで気を付けるべき3つのポイント

ポイント1│「定型約款」にあたるか?

ポイント2│利用規約(定型約款)が、契約の内容となっているか?

ポイント3│どのように、利用規約(定型約款)を変更するか?

●まとめ

●参考文献

(![]() 素晴らしい

素晴らしい![]() )

)

![]()

もともと、民法の改正案を検討している段階では、改正後の民法に、広く「約款」についての規定を整備する予定でした。

ですが、世間に浸透している「約款」の全部を民法で背負い込むのは、難しそうでした。就業規則とか、契約書のひな型のようなものを除外したいというニーズもありました。

そこで、「定型約款」という概念を創設して、それだけを民法上の規律の対象にしたというのが、顛末のようです。

(なるほど・・![]() )

)

![]() 定型約款と契約書の違い

定型約款と契約書の違い

定型約款と契約書は、どちらも契約の内容について定めたものです。しかし、契約書が当事者間で個別の交渉をした上で作成されるものに対し、定型約款は不特定多数の者を相手方として行う取引の内容を定めるもので、個別の交渉は予定されていません。

また、契約の締結後にその内容を変更する場合、契約書は特別の定めがあるときを除き、当事者間の合意が必要ですが、定型約款は民法の要件を満たすときは、事業者側が一方的に変更することが可能です。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

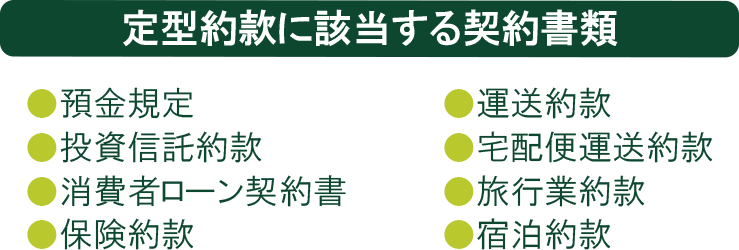

![]() 該当するものの例

該当するものの例

預金規定

証券総合サービス約款

投資信託約款

消費者ローン契約書

保険約款

旅客運送約款

宅配便運送約款

旅行業約款

宿泊約款

電気供給約款

電気通信役務提供約款

ソフトウェアライセンス規約

インターネットサイト利用約款

三井住友銀行さんから画像を拝借![]()

![]() 該当しないものの例

該当しないものの例

事業者間の契約書ひな形

事業者間の基本契約に基づく個別売買取引

民間建設工事標準請負契約約款

建設工事標準下請契約約款

労働契約書

該当しないとされる理由は?

●契約相手方の個性に着目して締結される=不特定多数要件を満たさない

●契約相手方が変更を求めずに契約を締結することが取引通念に照らして合理的と言い難い=合理的画一性要件を満たさない

と考えられるためです。

(ありがとうございます![]() )

)

さらに。議論があるものの例![]() (微妙な違いに注目)

(微妙な違いに注目)

銀行取引約定書

住宅ローン契約書(消費者ローンは該当するが、住宅ローンの場合は議論がある・・)

賃貸借契約書ひな形

フランチャイズ契約

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

内閣府 第43回消費者契約法専門調査会 pdf

(→消費者契約法における約款、約款の表示と、民法上の規定に差異は無いか要確認。)

https://www.cao.go.jp/consumer/history/04/kabusoshiki/other/meeting5/doc/170707_shiryou1.pdf

![]()

約款の事前開示等

(2)定型約款の内容の 表示 についての考え方

定型約款の内容の表示については、新民法の立案過程において、法務省から次のような説明がされていた。すなわち、定型約款を用いて契約を締結する場面では、相手方も定型約款の中身を逐一見ようとしない場合が多くあると考えられるため、常に相手方に事前に内容を開示しなければ契約内容とならないとすると、かえって煩雑になると考えられる。他方で、相手方が、自分が締結しようとし、又は締結した契約の内容を確認することができるようにすることは必要と考えられる。そこで、双方の要請を踏まえ、相手方の請求があった場合には、条項準備者は、定型約款の内容を示さなければならないとする規定を設ける、というものである 2。また、新民法が国会で審議される中で、法務省から、「現行法第1条第2項の信義則を根拠として認められることのある信義則上の情報提供義務のほか、行政法規などが定める重要な情報を提供すべき義務などは、改正法案第 548 条の3の規定により、契約内容が相手方に表示されたとしても、それにより、当然にこういった情報提供義務が履行されたということにはならないものでありまして、これらの情報提供義務の履行がされたか否かについては、やはり各義務の根拠規定に照らしつつ判断されるものというふうに考えております。このような改正法案の趣旨につきましては、改正法案が成立した際には法務省としても十分に周知することとしたいというふうに考えております」という考え方が示されている。

新民法は、定型約款準備者があらかじめ定型約款の内容を相手方に開示(表示) することを、定型約款の個別の条項について合意をしたものとみなすための要件 とはしていない(新民法第 548 条の2第1項)。そして、定型約款準備者が相手 方に対して定型約款を記載した書面を交付していたなどの場合を除き、定型約款準備者は、相手方から請求があった場合には、定型約款の内容を示さなければな らない旨を定めている(新民法第 548 条の3第1項)。

条文![]() (定型約款の内容の表示)

(定型約款の内容の表示)

第五百四十八条の三 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。

2 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

前条の規定![]() 第五款 定型約款(定型約款の合意)

第五款 定型約款(定型約款の合意)

一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。

二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

![]() つまり

つまり

定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、個別の条項について合意をしたものとみなされることはない。

しかし

↓

一旦書面を交付、または電磁的記録を提供していたときは、契約後請求があってもこれに応ずる必要はない(第548条の3第1項但書)

ポイント

![]()

今回の改正では、定型約款を準備する事業者に対して、定型約款の 事前の開示義務や、取引相手の認識可能性といったものは求められていません。

しかし、取引相手にとっては、「定型約款の内容をきちんと把握しておきたい」と思ったときに、定型約款にアクセスできる機会があることは重要です。

![]()

![]()

![]()

条文![]() 再度確認(定型約款の内容の表示)

再度確認(定型約款の内容の表示)

第548条の3 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。

2 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

![]() cf 第548条の3 相当な方法 で 示す、とは?

cf 第548条の3 相当な方法 で 示す、とは?

(定型約款の内容の表示)

第548条の3 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。(以下略)

![]()

・取引相手に定型約款を面前で示す方法

・定型約款を書面または電子メール等で送付する方法

・定型約款が掲載されているウェブサイトを案内する方法

![]() 電磁的記録を 提供、とは?

電磁的記録を 提供、とは?

(定型約款の内容の表示)

第548条の3(中略)ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。

参考:以下、受取証書に関する説明 内閣府&法務省文書

https://www.moj.go.jp/content/001354624.pdf

![]()

電子的な受取証書(新設された民法第 486 条第2項関係)についてのQ&A

令和3年7 月 内閣府 法務省

問3.電子的な受取証書は、どのような方法で 提供 する必要があるのか。

【新 民法第 486 条第2項における「電磁的記録の提供」について】

・以下の事例のように、弁済者が電子的な受取証書を保存あるいは閲覧し得る状態となれば足りる(弁済者が 現に保存し、又は閲覧したか否かは提供義務の成否には影響しない)。

弁済者が電子的な受取証書をスマートフォンなどに保存することができることは「提供」といえるために必ずしも必要ではないが、保存することができない場合(下記①又は③など)には、弁済の証拠 が必要と考えられる間、閲覧可能な状態を継続させることが必要であると考 えられる(さらに、弁済の証拠を提供するという観点からは、例えば閲覧用 3 の画面のスクリーンショットを撮影することができないような仕様とすることは望ましくなく、その画面が表示された状態を画像等として保存することができるようにしておくことが望ましい。)。

①アプリを通じて弁済者が見ようと思えば見られる状態にした場合

②弁済者のメールアドレス宛てに送信、弁済者が閲覧・開封しようと思 えば閲覧・開封できる状態にした場合

③(弁済者がID等の識別符号を入力することで)オンライン上で弁済者 が見ようと思えば見られる状態にした場合

・また、電磁的記録の形式について民法上は定めがなく、弁済者が特定の形式 を指定しなかった場合、一般的な端末により表示される形式(PDFファイ ル、メール本文への記載など)又は特殊な形式であっても弁済者が利用でき るもの(弁済者が利用可能なアプリ上の画面表示)で提供すれば足りると考 えられる。

※ 民法上、「電磁的記録」とは、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」(第 151 条第4項)と定義されている。

※ アプリ上で受取証書の内容を画面表示する仕組みが設けられている場合に、弁済者がそれを画像として保存したものは、電子的な受取証書そのものではなく、そのコピーとなることもあると考えられる。もっとも、アプリ上の表示を保存した画像にも、そのような表示がアプリ上でされたことを証明するものとして使用することはでき、 ひいては弁済がされたことの証拠として一定の価値を有すると考えられる。

ほか、参考リンク

![]() 電子契約の定義や方法に関する主な法律

電子契約の定義や方法に関する主な法律

電子帳簿保存法

電子署名法

IT書面一括法

e-文書法

電子契約の有効性に関わる主な法律

民法

民事訴訟法

情報提供してくださった皆さま、ありがとうございます ![]()

最後に![]() 三井住友銀行さんにお礼のための宣伝

三井住友銀行さんにお礼のための宣伝![]() (電子契約ってこんな感じ)

(電子契約ってこんな感じ)