海外サプリメントなど市販されているサプリメントで安くオーソモレキュラー療法を行う事は可能?

では、自宅でできる検査キットでは正確なオーソモレキュラー療法が出来ないとして、サプリメントについては海外サプリメントなど安いサプリメントを使うことは出来るのでしょうか?

こちらについても、オーソモレキュラー療法では海外サプリメントや市販されているサプリメントを使っての実践はオススメしていません。

その理由としては、胃や腸で溶けないサプリメントが多くあるほか、パッケージに表示されていない医薬品成分が混入している可能性があるためです。

例えば、独立行政法人国民生活センターでは、『錠剤・カプセル状の健康食品は、外見上医薬品と誤認されることが多いものの、医薬品並みの品質管理がなされているものではないとされています。また、成分が一定量に調整されていない商品や、消化管の中で確実に溶けて、吸収されるように作られていないと思われる商品があるともいわれています。』と解説しています。

そして、独立行政法人国民生活センターが市販されている商品を実際に購入して崩壊性を調べた結果、なんと100銘柄中42銘柄が、医薬品に定められた規定時間内に崩壊しなかったという結果になりました。

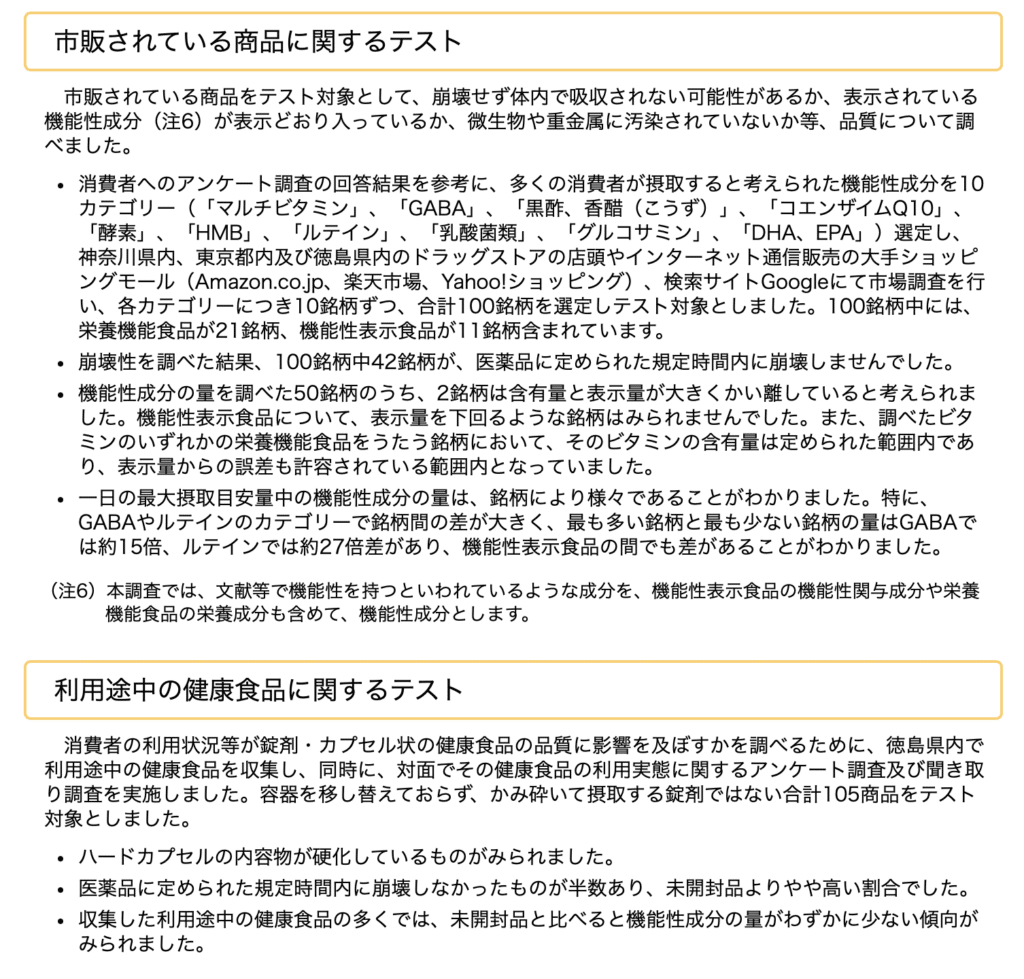

市販されている商品に関するテスト

市販されている商品をテスト対象として、崩壊せず体内で吸収されない可能性があるか、表示されている機能性成分(注6)が表示どおり入っているか、微生物や重金属に汚染されていないか等、品質について調べました。

-

消費者へのアンケート調査の回答結果を参考に、多くの消費者が摂取すると考えられた機能性成分を10カテゴリー(「マルチビタミン」、「GABA」、「黒酢、香醋(こうず)」、「コエンザイムQ10」、「酵素」、「HMB」、「ルテイン」、「乳酸菌類」、「グルコサミン」、「DHA、EPA」)選定し、神奈川県内、東京都内及び徳島県内のドラッグストアの店頭やインターネット通信販売の大手ショッピングモール(Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピング)、検索サイトGoogleにて市場調査を行い、各カテゴリーにつき10銘柄ずつ、合計100銘柄を選定しテスト対象としました。100銘柄中には、栄養機能食品が21銘柄、機能性表示食品が11銘柄含まれています。

-

崩壊性を調べた結果、100銘柄中42銘柄が、医薬品に定められた規定時間内に崩壊しませんでした。

利用途中の健康食品に関するテスト

消費者の利用状況等が錠剤・カプセル状の健康食品の品質に影響を及ぼすかを調べるために、徳島県内で利用途中の健康食品を収集し、同時に、対面でその健康食品の利用実態に関するアンケート調査及び聞き取り調査を実施しました。容器を移し替えておらず、かみ砕いて摂取する錠剤ではない合計105商品をテスト対象としました。

-

ハードカプセルの内容物が硬化しているものがみられました。

-

医薬品に定められた規定時間内に崩壊しなかったものが半数あり、未開封品よりやや高い割合でした。

-

収集した利用途中の健康食品の多くでは、未開封品と比べると機能性成分の量がわずかに少ない傾向がみられました。

また、既に利用中の健康食品の崩壊性を調べた結果もあり、テスト対象とした合計105商品のうち、医薬品に定められた規定時間内に崩壊しなかったものが半数あったとの結果にもなっています。

このことから、市販されているサプリメントのおよそ半数は、医薬品に定められた規定時間内にきちんと崩壊していないという事実があります。当たり前ですが、どんなに良い原材料を使った高濃度の有効成分が含まれているサプリメントでも、それが胃や腸できちんと崩壊しなければ全く意味がありません。

なぜこのような結果になってしまうのかというと、サプリメントは「食品」という位置づけである事から、医薬品ほど厳密な設計や製造、テストが行われていないためです。医薬品は有効性を保証するために体内での崩壊性を考慮した設計や製造、厳しいテストを行いますが、市販されているサプリメントの多くはこのような考慮や設計は殆ど行われていません。

大抵の場合は、コストを抑えるために単に原材料を錠剤の形に固めただけで販売されています。この時に固めすぎてしまうことで、体内できちんと崩壊しないといった結果になってしまうのです。

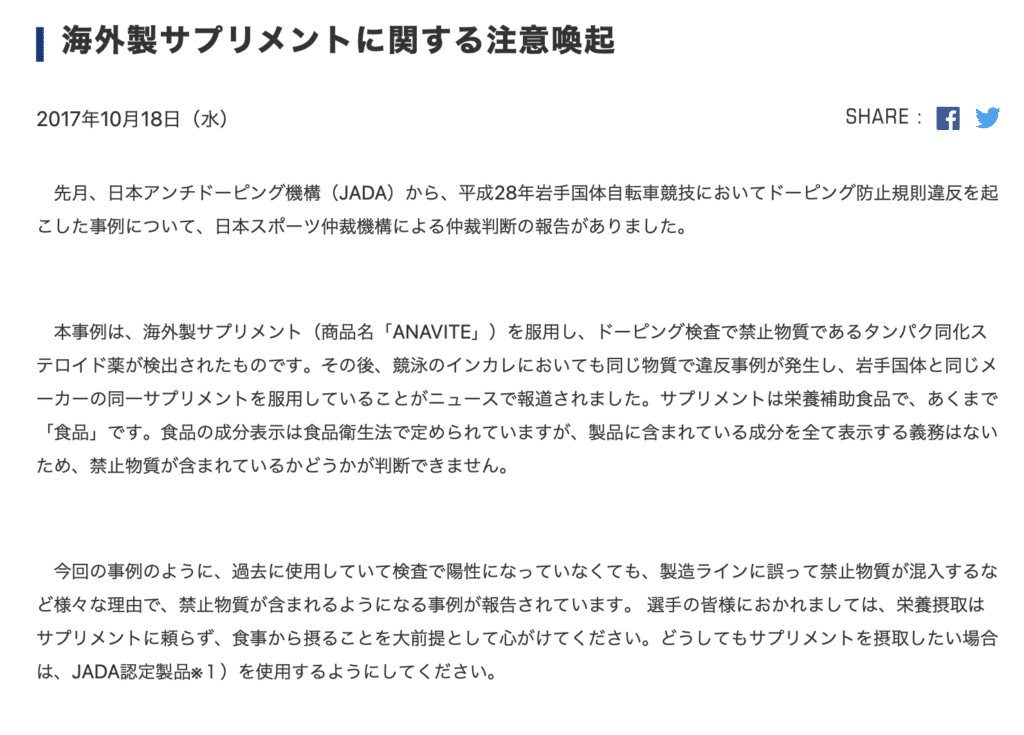

また、海外サプリメントなどサプリメントの中には、薬品成分が混入していることがあります。サプリメントは「食品」という位置づけである事から、医薬品ほど厳密な製造体制やチェック体制が求められていません。

このため、信じられないかも知れませんが、実際にサプリメントによる医薬品成分の検出が相次いで発生しているのです。このようなサプリを摂取した結果、肝機能障害が引き起こされたなど健康被害を伴う事件も発生しており、厚生労働省や日本アンチドーピング機構などが注意を呼びかけています。

例えば、2017年には「ANAVITE」という海外製サプリメントに、ドーピングで禁止薬物であるタンパク質同化ステロイドが検出された当事件が発生しています。

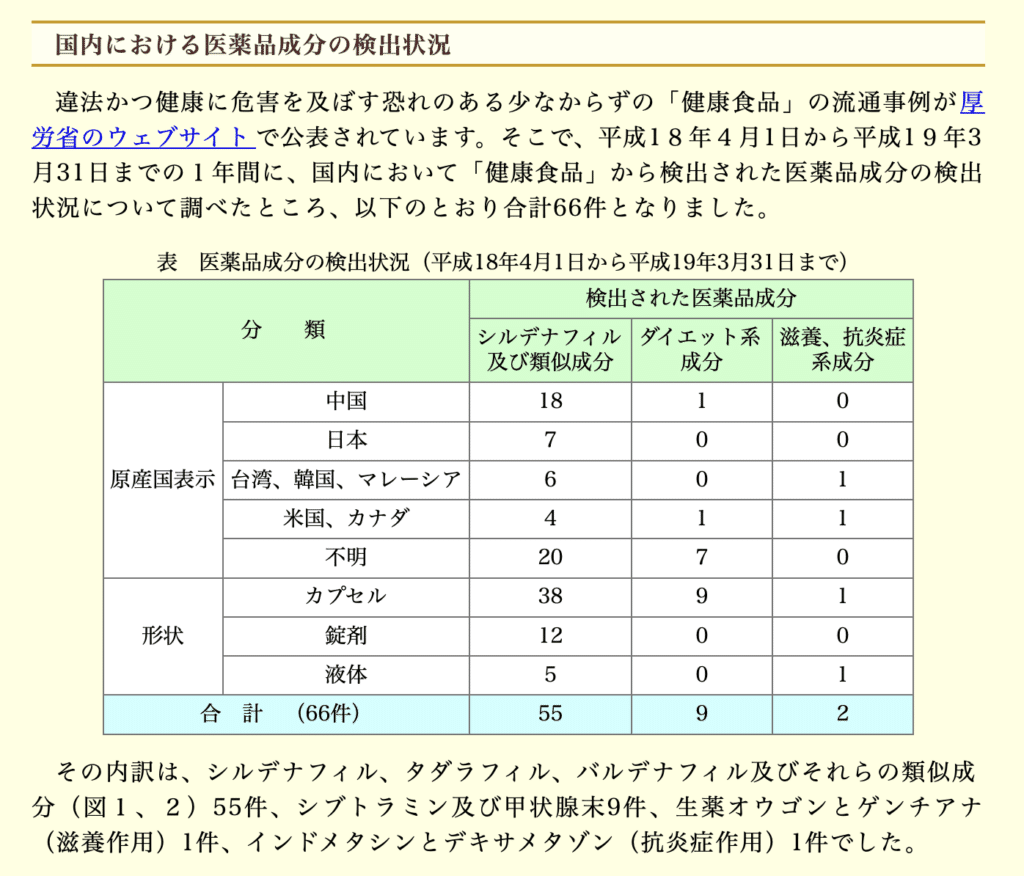

この他にも、愛知県衛生研究所が平成18年4月1日から平成19年3月31日までの一年間で、国内で販売された健康食品の成分を調べた結果、66のサプリメントから医薬品成分が検出されたとの結果が出ました。

この情報からも分かるように、国内外問わずサプリメントに薬品成分が混入している事例が相次いでいます。基本的にサプリメントには成分をすべて表示する義務がないため、パッケージの栄養成分表示を見ても薬品成分が混入しているかどうかは分かりません。

サプリメントは薬のような見た目をしているので「どれも一緒だ」と思われる方が多いのですが、サプリメントの善し悪しは見た目や味、値段やパッケージの表示成分を見ただけでは判断することが出来ないのです。

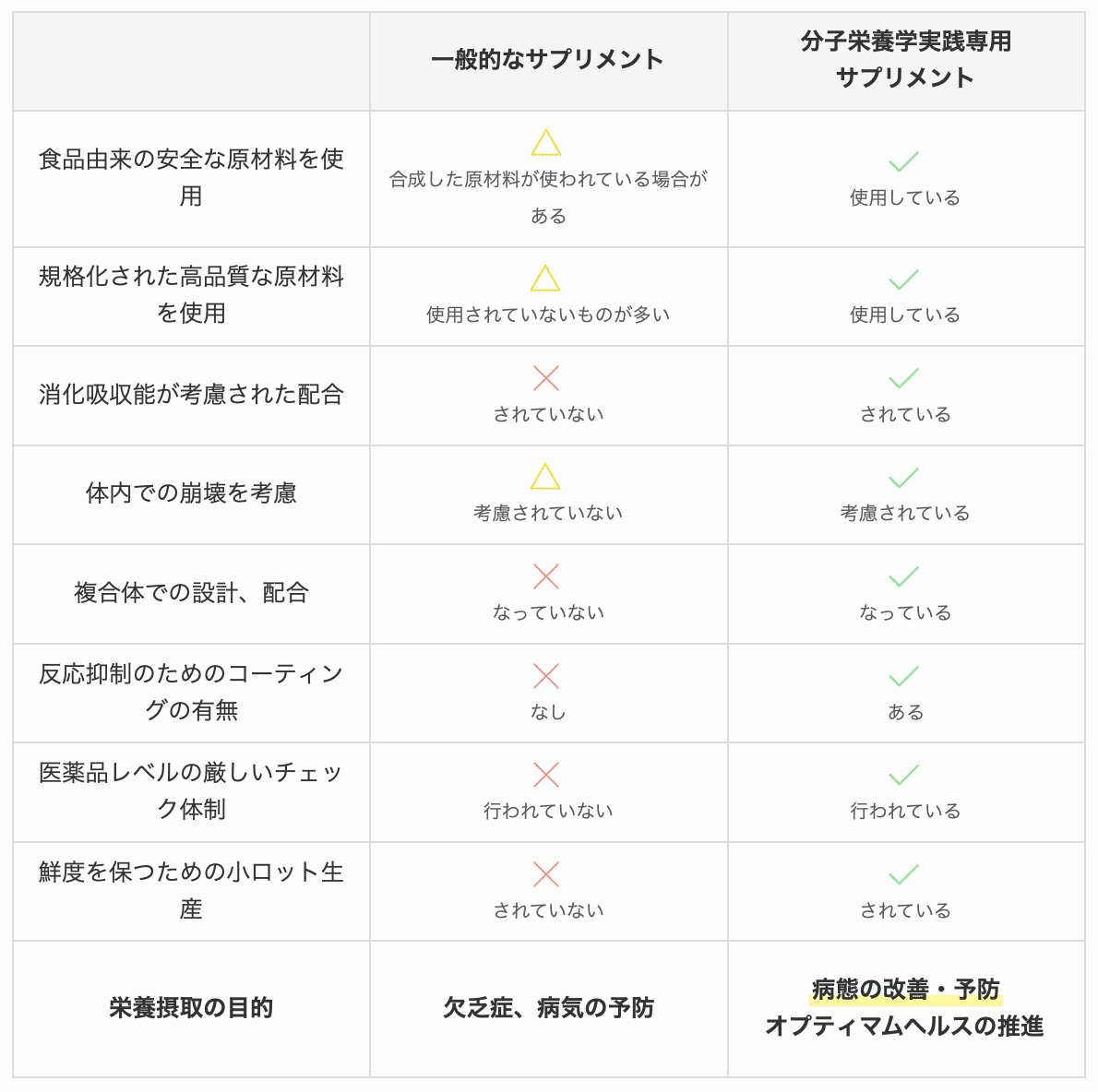

このため、市販されているサプリメントや海外サプリメントとオーソモレキュラー療法専用サプリメントでは、その品質に雲泥の差があります。それぞれを比較してみると、次のような感じです。

このように比べてみると、市販されているサプリメントや海外サプリメントとオーソモレキュラー療法実践専用サプリメントでは、品質や目的が全く違うことが分かりますよね。

オーソモレキュラー療法実践専用サプリメントは値段が高いとよく言われることがありますが、高いものは高いなりに理由があります。この違いを理解し、オーソモレキュラー療法を実践する際は必ずオーソモレキュラー療法実践専用サプリメントで行うことが大切です。

特定の栄養素をサプリメントで過剰に摂取することは、むしろ生体内に分子の乱れを引き起こし、ガンなどのリスクを上昇させる可能性あり

この記事でも解説しているように、一般的なサプリメントや海外サプリメントでは合成した原材料などが主に使用されていることから、特定の栄養成分のみしか含まれていない物が大半です。

このような特定の成分のみしか含まれていないサプリメントで分子栄養学を実践すると、むしろ生体内に分子の乱れを引き起こし、ガンなどのリスクを上昇させてしまう可能性があります。

例えば、フィンランドで行われたα-トコフェロール・β-カロテンがん予防試験(ATBC)で、29,000人以上の男性喫煙者に20mg/日のβ-カロテンおよび/または50mg/日のα-トコフェロールを与えて効果を調べた研究があります。

また、米国で行われたβ-カロテンおよびレチノール有効性試験(CARET)では、30mg/日のβ-カロテンと25,000IU/日のレチノール(ビタミンA)の組み合わせを、喫煙者、以前に喫煙していた者、または職業的にアスベストに接していた18,000人以上の男女に与えて効果を調べた研究があります。

この結果としては、β-カロテンのサプリメントを摂っていたグループの肺がんリスクが、ATBCの参加者で6年後に16%増加し、CARETの参加者でも4年後に28%増加したという結果になりました。

このことから、1996年にアメリカ国立がん研究所が「β-カロテンにはがん予防効果が無く、また喫煙者では逆に肺がんを増加させる恐れがある」という研究結果を発表しています。多くの専門家は、特に喫煙者やその他のハイリスク集団においては、高用量β-カロテン補給の危険性の方ががん予防効果を凌ぐのではないかと考えているようです。

このように聞くと、サプリメントで栄養素を摂取する事はむしろ危険な行為のように思えますよね。ですが、27,000人以上の男性喫煙者を14年間調べたフィンランドでの研究では、β-カロテンを除いて全カロテノイド、リコピン、β-クリプトキサンチン、ルテイン、およびゼアキサンチンの食事からの摂取が、逆に肺がんリスクを有意に減らしていたという結果になりました。また、全カロテノイド、α-カロテン、およびリコピンの摂取が最も多かった男女は、摂取が最少であった男女よりも有意に肺がんリスクが低かったという研究結果があります。

この結果から、食事などから全カロテノイド、リコピン、β-クリプトキサンチン、ルテイン、およびゼアキサンチンなどを摂取した場合はガンのリスクを低下させ、逆に合成のα-トコフェロールや合成のβ-カロテン、レチノールなど特定の栄養素を大量に摂取した場合はむしろガンリスクを増加させてしまう恐れがあると考えられます。

特に、前者の研究(ATBCやCARET)で被験者に投与されていたのは合成のβ-カロテンでした。合成のβ-カロテンでは100%オールトランスβ-カロテンで構成されています。

通常、食品に含まれる天然のカロテノイドには、オールトランスβ-カロテンの他にもシス体のβ-カロテンやα-カロテン、リコピンなど様々なカロテノイドを含んでいます。何か1種類のカロテノイドだけが大量に含まれているなんてことは基本的にありません。

このような何か特定の1種類のカロテノイドを大量に摂取した場合、他のカロテノイドの吸収や組織での利用を妨げてしまう可能性があります。また、ある種の抗酸化剤が単独で大量に摂ると、条件によっては抗酸化剤としてよりも酸化促進剤として作用してしまう可能性があります。

そのため、サプリメントを選ぶ際は食品由来の原材料を使用した高品質なサプリメントを選ぶことが大切です。特定の成分のみしか含まれていないサプリメントで分子栄養学を実践すると、むしろ生体内に分子の乱れを引き起こし、ガンなどのリスクを上昇させてしまう可能性がありますので注意して下さい。

市販されているサプリメントや海外サプリメントでは、上述したように合成のβ-カロテンのみや、レチノールのみ、酢酸 d-α-トコフェロールや酢酸dl-α-トコフェロールのみといったように、特定の栄養成分しか含まれていない物が殆どです。

このようなサプリメントでは特定の栄養成分しか含まれていないことから、大量に摂取すると生体内の分子の乱れを引き起こし、ガンなどのリスクを上昇させてしまう可能性があります。

対して、当方が推奨する分子栄養学実践専用サプリメントでは、天然由来の食品成分を原材料として使用し、なるべく食品と同じになるよう複数のカロテノイドや複数のトコフェロール、トコトリエノールなどの栄養成分が含まれています。このような設計や製造がされているサプリメントを選ぶことが、安全に分子栄養学を実践する際のポイントです。

同じように見えるサプリメントでも、含まれている栄養成分や使われている原材料には大きな違いがあります。また、それによって得られる結果も変わってくる恐れがありますので、分子栄養学を実践する際は必ず分子栄養学実践専用サプリメントを使用するようにして下さい。

※この記事は、下記記事から一部を抜粋・改編したものです。記事全文は下記記事をご覧下さい。元記事はこちら↓