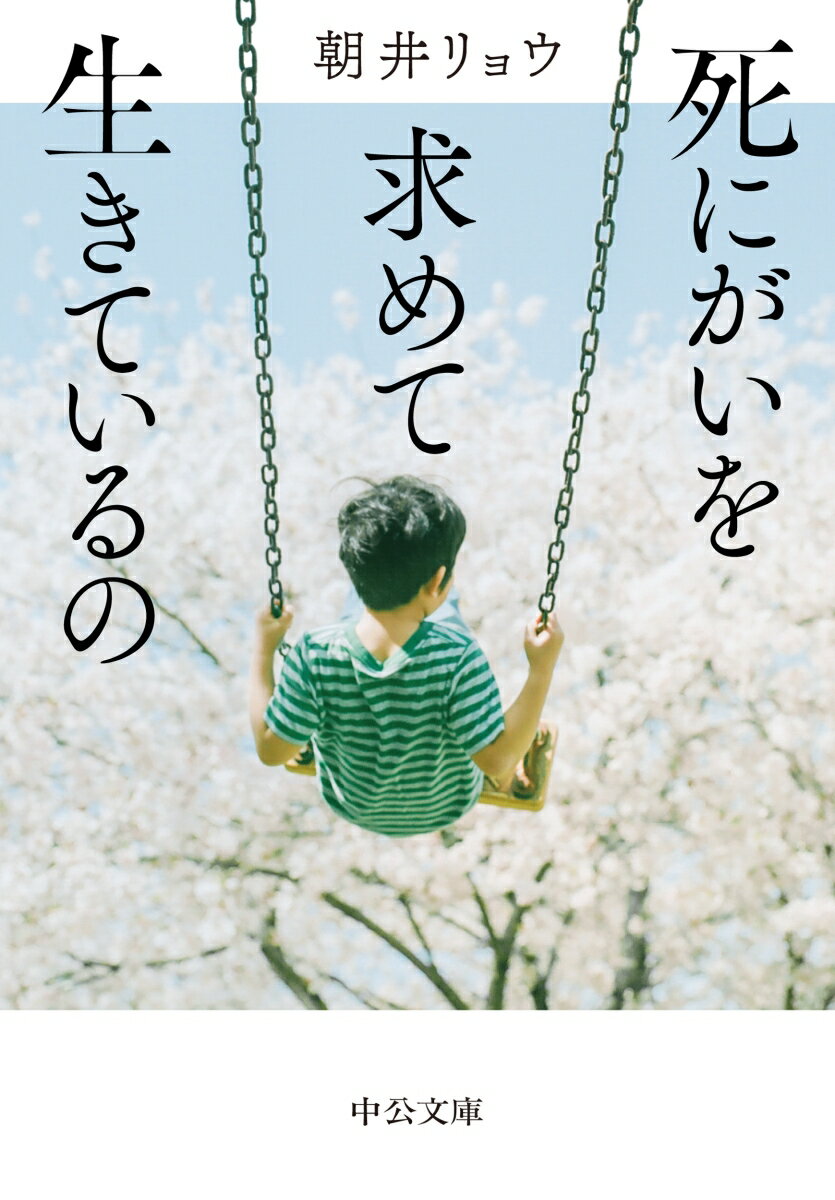

「死にがいを求めて生きているの」

朝井リョウ

コレの続きです

つねに雄介のいちばん近くにいた幼馴染、智也が主人公の最終章

雄介を徹底的に断罪する章になるのかと思いきや

最終章で主に描かれるのは

「対立」について

あとで知ったのですが、この小説は

「対立」をテーマにした競作のひとつらしいんです

たとえば、雄介は

「対立」があってこそ己の存在価値を得られるタイプで

なにかの目的のために対立するのではなく

対立するために行動しているということ

そして智也の父は

「人間は海族と山属に分けられ、すべての対立はそれに起因する」

という、少し偏った思想の研究者であり

幼い頃から智也はその思想に少なからず影響されていたことも明らかになります

私は、「対立」が単純にやる気に繋がるという雄介の思考も理解できる

運動会の勝敗や試験の順位

それに拘ることが異常だとは思えないし、むしろ必要なことだとも思う

だからといって、雄介のように

平和や平等といった公共の利益を大義名分に

本当はそれほど興味もない対立を作ろうとするのは歪だと思う

そして、智也の父のように

はじめから分断ありきの考えは、何を見ても何を聞いても対立しか生まない。

人間どうし当たり前のありふれた違いも

「だから海属は」「やはり山属は」と、はじめから受け入れることを思考停止してしまう

それらはまるで、

結束を固めたり、誰かより自分は優れていると見せつけるためだけに

なにもないところに対立や分断をつくる

陰湿な中学生の女子グループみたいだ。

人は、厳密にいえばみんな違う

同じ人なんて一人としておらず

一つにまとめることも、真っ二つにキレイに分断することも厳密にはできないはずだ

心許ないほどに人はそれぞれで、一つの物差しで順位づけることはできない

それは、自分がどこにいるか分からなくなるような不安なことかもしれない

人はそれぞれでありながら、膨大な誰かと常に隣あっていて

誰とも無関係であり続けることは不可能である

だからこそ、

思考停止したまま簡単にグループ分けして対立しあうことは危険である

目の前にいる一人ずつと向き合って対話するしか、それぞれが存在する方法はない

これらのことが、最終章では

植物状態になり体が動かせない智也の「意識」の中で語られる

どうかそれを、

智也は雄介に直接ぶつけてほしいと

最終章は祈るような気持ちで読みました。