こんにちは、スタルペスです。

福岡市西区の弥生時代の大集落「野方遺跡」

を後にして、「吉武高木遺跡(よしたけたか

ぎいせき)」にやってきました。

2017年4月に「やよいの風公園」として

整備されていて、多くの家族連れが、広い芝

生の公園の中を思い思いに楽しんでいます。

※吉武高木古墳は「やよいの風公園」として整備され

ています。

※遺跡公園のシンボル「鹿」のモニュメント

ここ「吉武高木遺跡」は、弥生時代中期から

弥生時代後期はじめにかけての遺跡です。

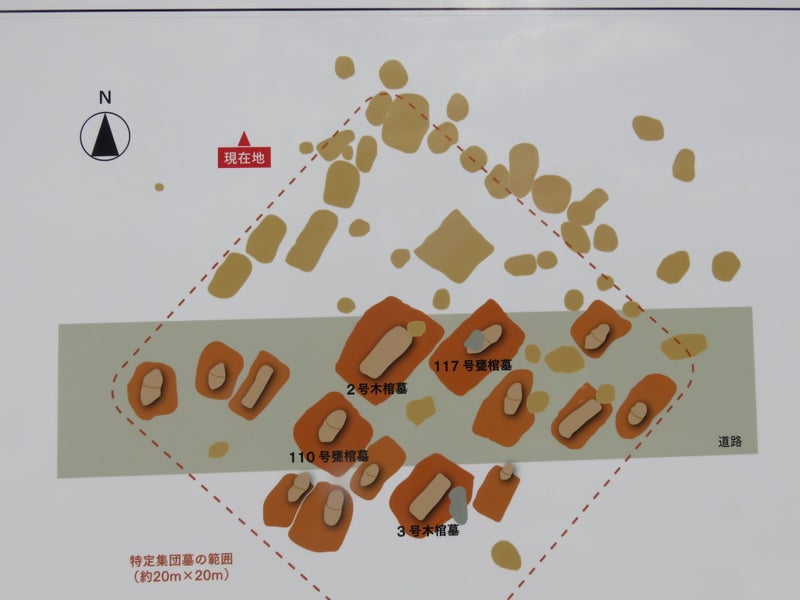

この「吉武高木遺跡」で最も注目されるのが

「最古の王墓」と言われる「3号木棺墓」で

す。

昭和59年から60年にかけての調査で、整

然と並んだ弥生時代の甕棺墓・木棺墓の一群

が発見されました。これらの墓は、一般の墓

からは区別された場所に葬られており中でも

4基の木棺墓はワンランク上の副葬品が埋葬

されていました。

※王墓の墓(特定集団墓)はパネル展示しています。

※主要な墓は、道路の下にあります。

その特別な木棺墓の中でも、さらに特別な墓

が「3号木棺墓」です。

三種の神器といわれる「草薙の剣(くさなぎ

のつるぎ)」、「八咫鏡(やたのかがみ)」

、「八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)」と

同じように青銅器の剣、新潟糸魚川産のメノ

ウで作った勾玉、北部九州を中心に9面しか

出土していない多紐細文鏡が同じ墓から同時

に出土したことから、この墓が紀元前2世紀

の日本最古の王墓ではないかと言われていま

す。

※発掘当時の写真、3号木棺墓の左には何基もの甕

棺墓が・・・

この「最古の王墓」を含む特定集団墓群の北

側には、弥生時代前期終わりから中期後半に

かけての約200年の間に埋葬された甕棺墓

群があります。

南西に向かって幅30m~40m、長さ約5

00mにわたって約2000基の甕棺墓群が

存在することが分かっています。この帯状の

墓群を「甕棺ロード」と呼んでいます。

この甕棺墓の中には青銅器武器に柄や鞘がつ

いていたものがあり、石切先や磨製石鏃が出

土していることから被葬者は戦闘に従事して

いた人々ではないかとも考えられています。

※甕棺墓群「甕棺ロード」

※151号甕棺墓の復元

※足元では甕棺墓の位置がわかるようになっています。

※140号甕棺墓(鉄剣が副葬されていて武人の墓だ

とわかります)

※45号甕棺墓は埋葬状態を再現しています

(銅剣と銅矛が副葬されています)

※51号甕棺墓(銅剣と管玉11個が発見されてい

ます)

特定集団墓の東側に整然と並ぶ直径1m~1

.5mの穴が発見され、大型の掘立柱建物が

あったことが分かっています。柱穴から最大

14m×13mの182㎡の大きさを持つ建

物で弥生時代中期後半の建物としては最大級

の建物があったのではとみられています。

※遺跡公園の向こう側に大型建物がありました。

※王墓の発見までの軌跡を解説・展示しているコーナ

ーです。

これらのことから、弥生時代中期にここに大

規模な「クニ」が存在し、統治する王がいて

近隣諸国と常に緊張状態にあったことが伺え

ます。

※西に飯盛山を拝む地に「吉武高木遺跡」はあります。

その後この「王国」は、伊都国に吸収される

ことになるのではないかと思いますが、この

遺跡公園に立つと、弥生の風が吹いてくるの

を感じます。