”副業”という言葉が古い。

多様化し科学技術の発達した世の中のプロとしての仕事で、片手間でできるものは、ひとつとしてありません。

現在片手間で出来る副業のほとんどは、技術が”未熟”でも収入を得られるからであり、各産業が成熟段階に入れば90%は淘汰されるでしょう。

例えば、現在のIT関連も最先端の仕事に見えるが、成長期であるから副業(片手間)でも可能なだけです。

人生における、長期的な仕事(収入源)としたいならば、誰にも負けない技術を磨き続ける必要があります。

サラリーマンの副業は、どうしても時間的、肉体的、精神的に片手間になりがちです。

日本で、副業しなくてはいけないないのは、そもそも30年間収入が上がらなかったからです。

本当の意味での副業対策は、個人では変革出来ないことがほとんどで、企業や政治(社会の仕組み)を変えることが必要です。

残業の多いブラック企業を社会問題化するなら、本業以外の仕事の時間外労働(副業)を問題にすべきです。

「ブラック副業労働」というのは、いくつも仕事を掛け持ちして、肉体的にも精神的にも疲れ果てる状態です。

何故、国や企業は、

「副業しなくても良い社会をつくらないのか」

「副業しなくても良い企業を作らないのか」

という問題提起を考えることが必要です。

この問題解決には、日本人の「生産性の向上」が鍵となる。

一人当たりの生産性が、飛躍的に向上すれば、収入は大きく向上し「副業」は必要なくなります。

副業を解禁する企業は先進的だと考えるのは、全くのまやかしです。

そのような企業は、社会的かつ長期的に見て必要のない企業ということになります。

金融コンサルタントとして、特に気になるのは、生命保険会社や銀行が、相次いで副業を解禁していることです。

沢山のニュースの中から、2つを選んでみました。↓

副業解禁するのは、経済が凋落し、産業分野として衰退し、時代の変化に取り残されているからです。

事業が縮小する、社員は少なくなる、給与は上がらないから副業を勧めるようになっただけです。

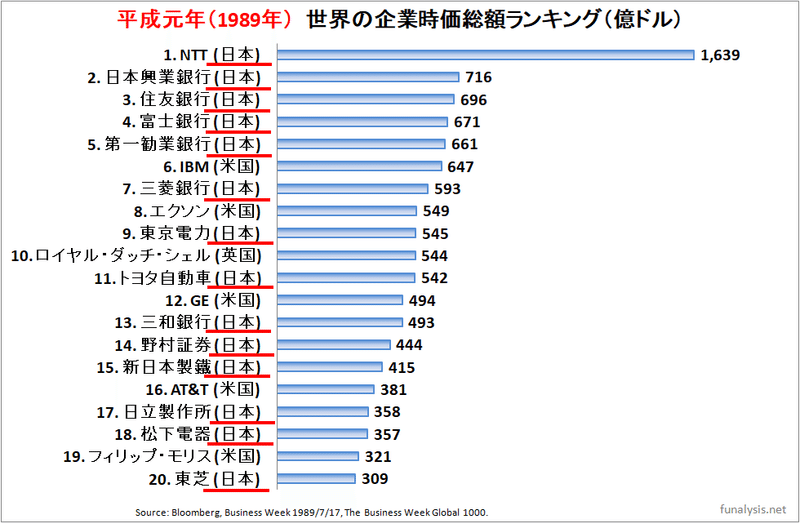

1989年(平成元年)の日本の金融業界は、世界をリードしていました。

この金融業界の凋落は、1990年の不動産バブル崩壊から始まり、ITによる金融革命もありますが、現在の米国・中国の銀行・証券業・シャドーバンクの力を知れば、日本の経済の衰退に主たる原因があります。

終戦から、GDP世界2位へ登りつめた、日本経済の凋落の象徴のようなものです。

あらゆる産業において、副業しなくてもいい社会を創るチャンスは、日本にはあります。

そのための条件は、すべての産業において、①AIの活用、②ロボット化、③量子科学の進化、がキーワードになるようです。

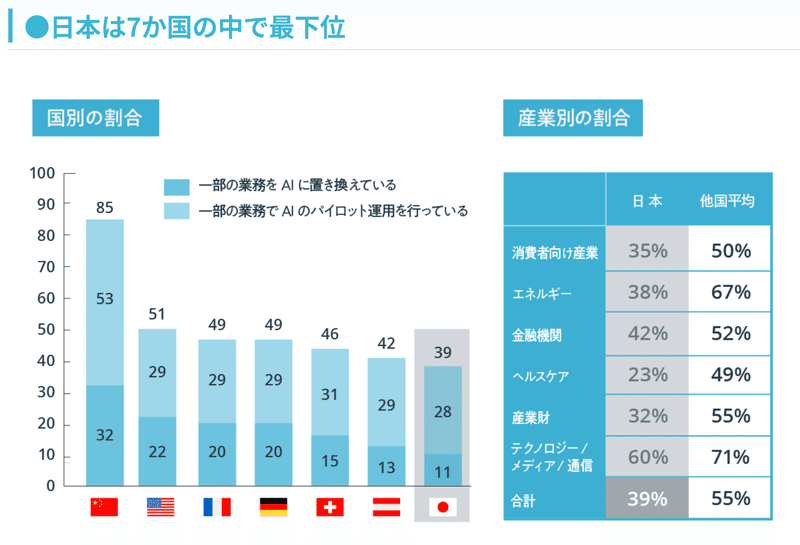

AI導入状況については、総務省が公表している「令和元年版情報通信白書」によると、世界7位です。

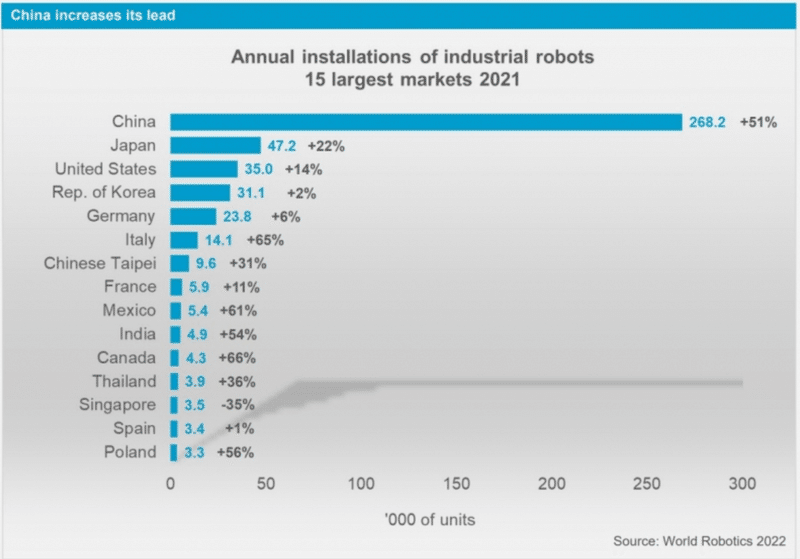

ロボット化は、どれぐらい進んでいるのか。

日本の得意の産業用では、世界2位です。

中国が極端に進んでいるのは、「世界の工場」だからです。

量子科学の分野は、(私の調べでは)まだ統計等のデータが少ないようです。

ニュースとしては、様々な分野で観察出来ます。(下記は一例)

この3つの最先端の技術は、あらゆる産業に活用される点で、インターネット以上の革命が期待されます。

こうした画期的な技術革新を、ほとんど全ての、様々な産業において起こしてゆけば、日本の「生産性」の世界No. 1も可能です。

生産性が世界一になれば、日本人の平均年収が、近い将来において、現在の倍(最低1,000万円)以上になることも夢ではありません。

もちろん、副業など全く必要のないキラキラした時代の到来です。