先に、自己適応について記載した。

自己適応とは、”自己”と”非自己”を判断

するプロセスだが、その”自己”と判断する

にも、余計な付帯情報が引っ付いていたら、

迷うのであり、迷った挙句によい情報・行動

までも殺してしまうということがありえる。

それを注意せねばならないと記載した。

次は、⑤閉鎖性と開放性、について記載

していきたい。

以下、こちらより抜粋。

閉鎖性と開放性

・受動的自己組織化

『受動的自己組織化はエネルギーや物質の

出入りがない、いわゆる閉鎖系(平衡系)で

起こる自己組織化である。この系では初期

条件に応じて、熱力学的に安定な構造が

形成される。受動的自己組織化の例として

は、結晶やミセル、液晶などが挙げられる。

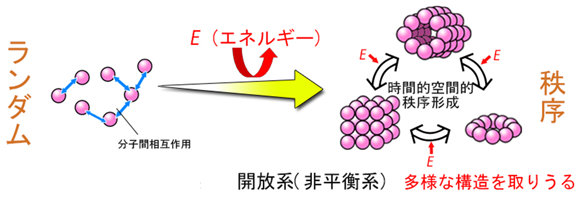

・能動的自己組織化

能動的自己組織化はエネルギーや物質の

供給がある、いわゆる開放系(非平衡系)で

起こる自己組織化である。能動的自己組織化

では、構成要素は常にエネルギーを消費しな

がら、多用な集合体を形成する。これらの集合

体には、個々の構成要素の足し合わせでは

考えられない機能(創発機能)が見られるのだ。

例えば、特定のリズムで起こる振動現象や、

外部刺激などに応じた構造の最適化(自律応

答性)、集合体内の一部が欠損しても他の構成

要素が欠損部位を補う(自己修復)などの優れ

た特徴を持つ。雲や生物に至るまで自然界の

多くのものが、この能動的自己組織化によって

形成されている。』

このときにポイントになるのが多様性であった。

多様性は以前にも記載した。詳細はこちら。

多様性が大きいほど”ゆらぎ”が発生しやすく、

その”ゆらぎ”が増幅されやすいというのだ。

『熱力学において、ゆらぎとは熱平衡状態から

のずれ、もしくは熱平衡にほど遠い系の状態

を指す。

上図は水蒸気のある状態の様子を示したもの

であるが、青い水分子は低い温度、赤い分子

は高い温度、の水分子である。このように、

ゆらぎによって、界面を形成し、集合体を作り、

その集合体がやがて成長して均一になっていく。

また、生命体では、個々の細胞がOn-Offを選択

し、それが周りの分子によって増幅され、ゆらぎ

となる。そのゆらぎが、シグナル伝達などの信号

となり、各臓器に伝わっていくのである。

ここで、疑問なのが、「ここまでゆらぎの大きい

素過程の組み合わせによって、 どうして細胞全体

・細胞集団全体の表現型レベルでの機能が破綻

せず実現されているのか? 」ということであろう。

そこにおいては「分子」生命観とは相補的な立場を

とり、「生命が、各要素のやわらかさによって、部分

と全体の間にダイナミックな相互関係を作って安定

化する」しくみをあきらかにしようと考える。

1つ1つの分子過程を枚挙するのではなくて、シス

テムを「薄目で」みて一般的性質をとらえていく。

これが免疫系、内分泌系、神経系というシステム

ということなのであろう。』

このように、「生命が、各要素のやわらかさによって、

部分と全体の間にダイナミックな相互関係を作って

安定化する」しくみ、こそが重要なのである!

会社組織における開放性とゆらぎ

以下、こちらより抜粋。

会社組織において、組織が存在している限り、

エントロピーを副産物として生み出し続けているが、

エントロピーは内部に蓄積されず、環境とのエネ

ルギーや物質の交換の一部として外部に放出

される(開放性)。また、環境とのエネルギーや

物質の交換において組織システムは非平衡状態

を維持し、逆にその非平衡状態が交換プロセス

を持続させる。

組織システムの複雑性は、環境の多様性に大き

く関係する。すなわち、組織システムが環境の

多様性、つまり技術革新、顧客嗜好の変化、資材・

エネルギーの変化、グローバル競争、地球環境

の悪化に対応していくためには、少なくとも制御

するべき環境の中にある多様性と同じだけの

多様性(あるいは選択肢の自由度)を持っていな

ければならない。また、逆に環境の多様性が

ゆらぎの増大を大きく刺激し、誘発する。』

それゆえ、組織でいうと、各メンバーの性質が、

均一で、似通ったメンバーであれば、ゆらぎが起こ

りにくく、いろんな性質のメンバーがいれば、ゆらぎ

が起きやすいということだろう。

これは、感覚的には納得できる。多様性ということ

が動的な環境には必要であろうし、多様性がない

と対応できないことも多いであろう。

ただ、多様性が大きくても、感覚的には本当に

纏まるのであろうか?という疑問であろう。

纏まらないでバラバラになる、つまりカオスに

陥るという事だろう。

一方で、カオスに陥らずに、相転移(進化)する

ケースもある。それこそが、自己組織化という

ことなのであろう!新たな散逸構造の形成なの

である!

上図のとおり、最初はランダムな状態が発生し、

そこから秩序に向かうのか、カオス辺縁に向かう

のかに分かれるのであろう。

ポイントはカオス辺縁であろう。つまり境界線。

もうこれ以上の増幅は難しいというギリギリの

境界線、つまりカオス辺縁に差し掛かった時に、

カオス(解体)に向かうのか、相転移(進化)に

向かうのかで、別れるのであろう。

相転移(進化)なれば、そこには秩序(進化)

が生まれて、また落ち着くのであろう。

このような新たな散逸構造が形成されるには、

各メンバーの多様性ももちろん必要となるが、

その他にも、組織システムが環境の多様性、

つまり技術革新、顧客嗜好の変化、資材・エネ

ルギーの変化、グローバル競争、地球環境の

悪化に対応していくためには、少なくとも制御

するべき環境の中にある多様性と同じだけの

多様性(あるいは選択肢の自由度)を持ってい

なければならない。

メンバーの多様性、組織システムの多様性、

この両方が備わっていて初めて、上記のような

非平衡状態で安定化しつつ、新たな散逸構造

の形成という相転移(進化)が生じるのである。

こう考えると、昨今、政府が推奨している働き

方である”テレワーク”についてはどうなるか?

まずメンバーの多様性だが、各メンバーがそれ

ぞれの特徴をもち、多様なエネルギーレベルで

ある必要がある。この多様性がゆらぎを生み出

すのであった。そう、ゆらぎとは、1つ1つの行動

や言葉であり、それが増幅されて1つのアイデア

になり、そのアイデアがプロジェクトになっていく。

そのためには、1つ1つの行動や言葉に触れて、

それを”自己”と見なして増幅するか、しないか、

を毎回選択していかねばならない。そのために

は、やはり傍にいないと、毎回毎回その行動

を遠隔通信で再現してもらうのも困難である。

例をあげると、家族という組織があるとする。

家族は子供が小さい頃は、子供とずっと傍に

いて、1つ1つの行動を見守り、その行動に対

してほめるのか、注意するのか、をしていく。

絶えず一緒にいるからこそ、子供は成長して

いくのであり、子供を別の施設などに預けて

遠隔通信で会話して、私の子供よ成長して!

と言っても、成長するだろうか?疑問である。

やはり、家族は絶えず一緒に居てこそ家族

なのであり、その1つ1つの行動・言葉を増幅

するのか、しないのか、を教えてあげながら、

自己組織化という体の成長、さらには心の

成長を助けていくのであろう。離れて暮らして

それが出来るか?疑問である。

ただ、家族の場合、子供が十分に成長した

のちに、子供はまた家族をもち、大家族に

なるが、大家族が一緒に暮らす場合もあれ

ば、それぞれの家族が別々に暮らす場合も

ある。ここまで成長した場合は、離れて暮らす

というのも理解できる。

それゆえ、会社組織でも同じで、相当成熟し、

もうこれ以上、会社から学ぶことは無い!

むしろ、自分が一人で新たな切り口を探す!

というような立ち位置であれば、成立するのか

もしれない。つまり、個人事業主のような存在

で活動するのであればということだ。

まだまだ、若くて未熟な社員が、テレワークと

いう働き方をして、他の先輩や上司からの

1つ1つの行動に対する増幅が無いと進化し

ていかない。それでは成長していかないのだ。

そうではなくて、十分成熟し、自分一人で切り

開いていけるほどの社員であり、会社の外の

世界から1つ1つの行動の増幅をしてもらい、

進化していくのだ!という場合に関しては、

テレワークという働き方も成り立つのであろう。

そう、波動レベルでいうと7、8、9という高い

波動レベルに成熟した社員でないと難しいと

いうことだろう。

それゆえ、テレワークを政府が推奨するのは

良いのだが、組織論の観点から意見を述べ

ると、成熟しきって、独自の力で外へ切り開き

たいという思考の社員はテレワークで良いよ、

まだ未熟で会社から学ぶことも沢山あるという

のであれば、やはり皆と毎日接するような場所

で働くことをお勧めするとしたら良いのであろう。

いかがであろうか。テレワークのことはさて置き、

各メンバーの多様性は何とかなるとは思うが、

組織システムの多様性は、ノウハウを少しずつ

積み重ねていかねば難しい。それぞれの環境

に応じて進化していくのである。