「読解力」とか「精読」というものについて考えながら、三島由紀夫の「文章読本」を読み直したりしている。

この本は小説をただ楽しんで読む「普通読者」から小説世界をリアルに生きるほど深く鑑賞する「精読者」へ進むための文章鑑賞指南書で、要所要所で引用されている実例の小説がまた三島の審美眼にかなった名文揃いで楽しい本。

なんでそんな本を読んだかというと、自分が近年ネットで素人の文章ばっかり読んで「文章を読んだ」気になっていた結果、自分の中の文章蓄積量がすごく薄くなってきた感覚があったため。

自分の中の文体ストックみたいなものの質が妙に薄まった感覚を最近実感するようになったから。

今は若い人は大学生すら本を読まなくなったというネットニュースを見かけて、気になったから先日会った大学4年の甥に訊いたら確かにそうらしい。

学生さんはバイトに学業に就職活動に忙しいから、確かに授業に関係ない本なんか娯楽じゃ読まないよね。

「動画は鬼のように観る」そうな。

これじゃ「精読者」どころか「普通読者」すらどんどん減っていきそう。

(だって今や漫画すら「漫画が好きで漫画を読む人」しか読んでないんだってね。ましてや紙の本なんかなー。)

でもマズいことに「精読」しないと「読解力」は身につかない。

情報収集としてなら文章を読むより動画を見たり耳で聴いた方が断然速いので、今みたいに社会全体が忙しくなってきているとどうしてもそうなるよね、と私もその流れを否定しない方向だったんだけど、

やっぱり「読書」はしないとマズい、と思う。

自分も動画をよく聴きながすんだけど、情報収集という面では優秀だけど「引っかかる箇所で立ち止まり、前のページに戻って読み返す」とか「小説が書かれた時代の時代背景がわかってないと解らない箇所が出てきて調べてから先に進む」とか、丁寧に内容を取る事、実感を持って味わう事ができないんだ。

情報をだーっと頭に入れちゃうだけになり、それを咀嚼できないで解った気になってしまう。

これ、軽い洗脳みたいなもんでもあるよ。

分析的に受け取るには、ゆっくり鑑賞する態度と仕掛けが要る、それにはやっぱり読書だと思います。

文章を精読したら読解力は身につく(んじゃないか)と思うし、文章読解力や鑑賞力が身に付いたら、映像や漫画やアニメの読解力、理解力もそれをベースに応用できると思う。

だから確か京都芸術大学(旧・京都造形大学)で美術学部の一年生に「ゴドーを待ちながら」を精読させて舞台も演じさせる、という授業をするのは理にかなっている、良い授業だと思うんだよね。

こんな事つらつら書いちゃったのは、末次由紀先生による競技カルタの漫画「ちはやふる」が完結した時に読者の多数に結末を納得できない勢が湧き出ていて、Twitter等でわーわー騒いでいるのを見たりしたから。

普通に読んでればあの結末(主人公は一度振った格好の太一君とくっつきます)になるように丁寧に描写がされているのに、なんでわかんないかね?と呆れたからだったりする。

漫画ですら内容が取れない人が増えてるのはなんでか?とすごく気になっていたから。

もちろん文章でなくても漫画だけだって「精読」できれば読解力や表現力は付くんだと思う。

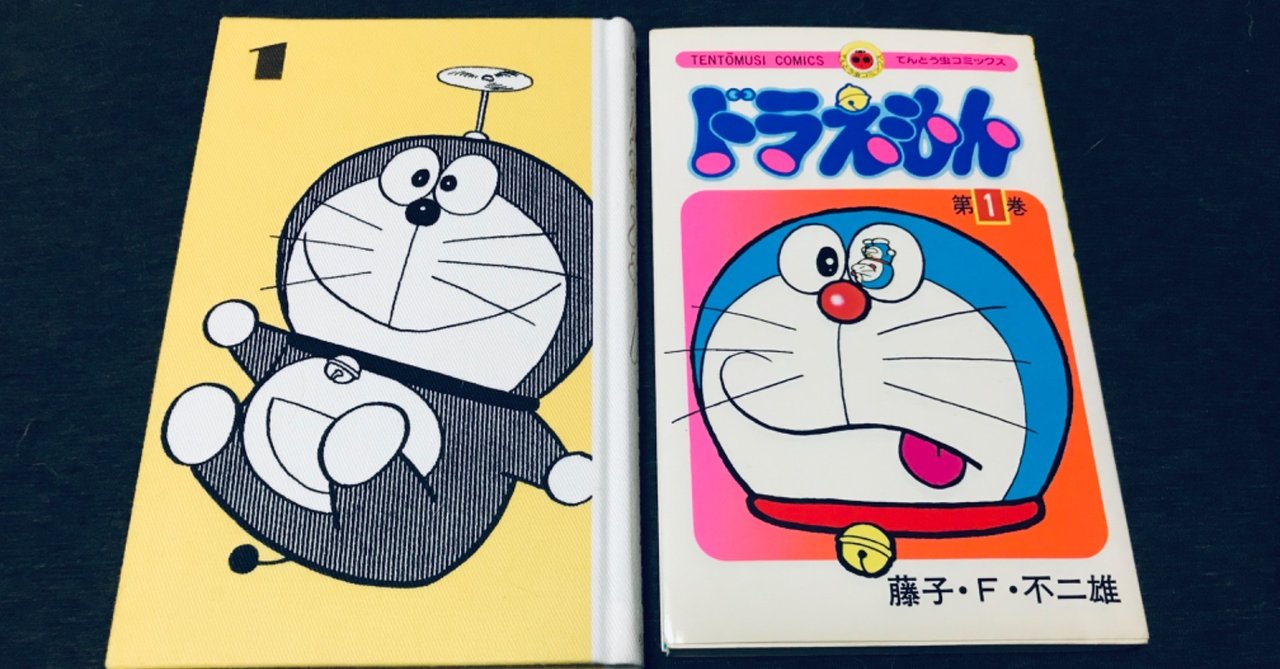

実例は前の投稿に書いた青野春秋先生、あの「ドラえもん」を読みながらコマとコマと間の省略されたシーンを何通りも想像しながら何度も読んだ、という逸話。

こちらの青野先生のブログに詳しく載っています。

「スラップスティック」でもそんな挿話が2回出てきて、「スラップ・・」はほぼ実話、というのは本当なんだろうなぁと解る。

なんにしても一番私がマズいと思うのは、小説でも漫画アニメ映画でも、それを「情報」としてしか受け取らない在り方。

垂れ流されるマスコミの情報と同等くらいの注意でシャワーを浴びるみたいに流してしまうんじゃ、眼を開けているのに何も見てないというのと同じです。

命を削って書いている、描いている創造者様方に対してあまりにもむごいしあまりにも勿体無い。

ごくっと一息で飲んでしまった液体が、実は口の中にゆっくりためて味わえば100倍にも色々な味のハーモニーを重層的に奏でていた美酒だった、みたいな話。

そんな読み方だと「作品」を味わう能力も身につかないばかりか、情報に対しての精査感覚も養われないと思うよ。