『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その124

第34回 理想の結婚

今回は、三代将軍源実朝(柿澤勇人)へのスパルタ教育について。

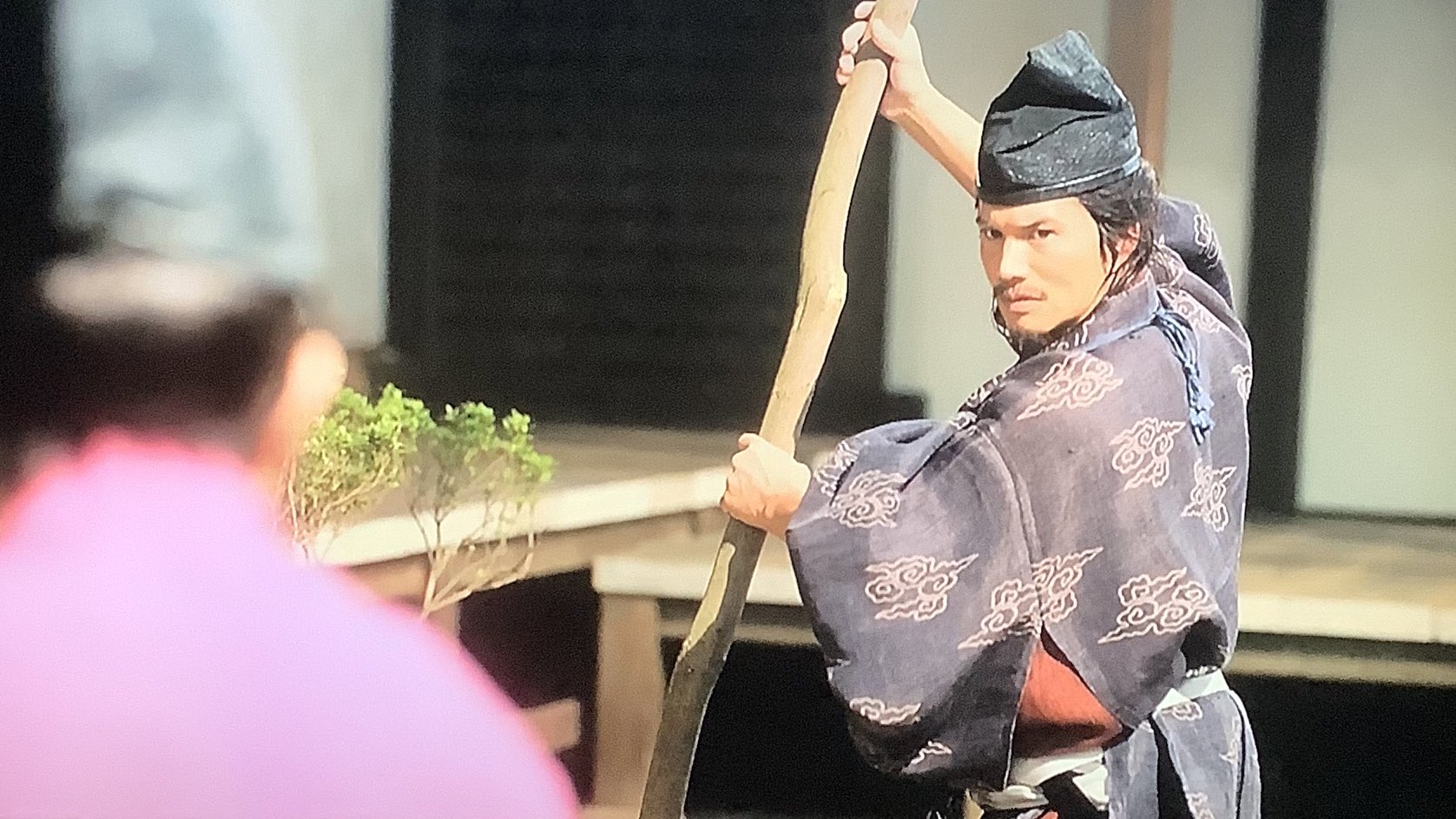

八田知家(市原隼人)が薙刀、和田義盛(横田栄司)が弓、大江広元(栗原英夫)が政(まつりごと)の講釈と、三代将軍としての風格と教養、そして武家の棟梁にふさわしい武芸を身につけるための特訓が始まった。今話の冒頭の場面だ。ちなみに、実朝は12歳の時に征夷大将軍となっている。演じている柿澤勇人は現在34歳・・・笑。

(薙刀の師匠八田知家:市原隼人の盛り上がった胸筋がいつもネットをざわつかせる笑)

(弓の師匠和田義盛:実際に小笠懸の時、義盛は実朝を指導している)

(今でいう社会の先生大江広元:こんな先生は嫌だぁ〜遊びがない!笑)

まだ小学生のような稚児を、名うての坂東武者がしごき、疲れ果てたその体に京下りの堅物の難解な政治の講義が土砂降りの雨のように降ってくる。そりゃ誰だって船を漕ぎますよ(笑)ちょっとした拷問のような描きようだった。それだけ、実朝は、周囲の期待が大きい中で鎌倉殿になったということだろう。ただ、三浦義村(山本耕史)が処世術を教えるというのには爆笑した。

(義村の後ろには『天命』の文字が・・・笑)

そして、その義村の講義では、「後腐れのないおなごとの別れ方について。相手に自分と出会ったことを決して後悔させてはなりません。楽しかった思い出しか残さない、これが一番。だから私は、おなごの前では力の限りを尽くします。」と言い、お辞儀をしたその背後には『天命』の文字が・・・(笑)これは、今で言う小学生に対する処世術と言えるのか(笑)もちろん、当時は、高貴な人ほど政略結婚で、それも幼いうちから決められることが多かったが、でもまだおなごを好きになったこともない少年(役者は34歳だが)に別れることが前提の処世術とは・・・笑。いやぁ~三谷幸喜に脱帽しました!

もちろんドラマなのだから、面白おかしく、さらに三谷幸喜だからそうなるのは当たり前だが、本当にそうだったのか『鏡』で実朝を追ってみた。

![]()

(右も左もわからず従う実朝・・・かわいそう・・・)

実朝は、1203(建仁三)年10月8日、将軍宣下を受けた翌月、12歳で元服する。その後、10月25日には、父頼朝(大泉洋)、母政子(小池栄子)が共に帰依した退耕行勇(たいこうぎょうゆう:臨済僧)から法華経の手ほどきを受けている。同年11月9日には、母政子と共に大江広元の屋敷を訪ねている。ここで政治講義を受けたかは不明。広元邸には、この後も何度か足を運んでいる。

(退耕行勇坐像:神奈川県浄妙寺蔵:鎌倉の寺々とゆかりある僧)

同年11月23日、将軍御所の馬場殿で小笠懸(こかさがけ:※1)があり、小山朝政(※2)と和田義盛から指導を受けている。

(笠懸:男衾三郎絵詞:的の右にいる人危ないなぁ〜笑)

(流鏑馬:連続して的を射抜く。いわゆる『矢継ぎ早に』)

![浮世絵 千代田之御表 犬追物[20086002223]の写真素材・イラスト素材|アマナイメージズ](https://static.amanaimages.com/imgroom/cen3tzG4fTr7Gtw1PoeRer/20086/20086002223.jpg)

(犬追物:素早い相手を不安定な馬上から射る訓練:今なら動物愛護的にNG!)

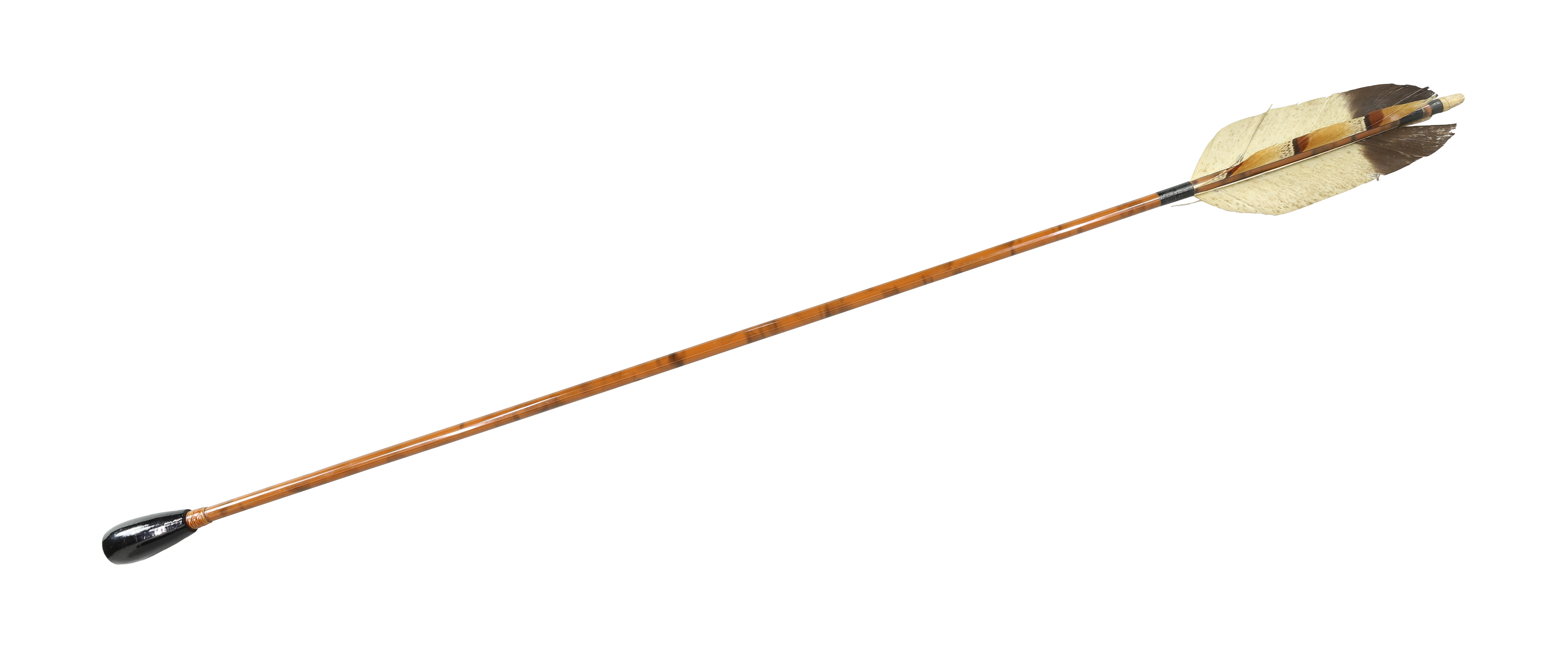

(犬追物で使われる矢)

(流鏑馬に使われる鏑矢(かぶらや):楕円形の鏑の部分にいくつか穴を開け(普通は4つ:四つ目という)、矢を放つと音が出る。その音が邪気を払うと言われる。合戦開始の合図としても使われる。)

翌年正月10日に行われた『弓始め』の儀式では、御家人たちの弓の妙技を見学。

同月12日には『御読書始め』つまりその年の勉強始めとして、源仲章(生田斗真)と一緒に孝経(講師の言葉を記した書物)読んだ。『鏡』同日条では、「(仲章は)特に際立って何かの文章を書いたわけでもなく、才能があるとして名をなしているわけではないが、趣味で様々な図書を集め、様々な分野に通じている」と評している。でも一緒に本を読んだだけで、仲章は、ちゃっかりご褒美をもらっている。それも砂金50両と刀一振り!

Yahoo知恵袋を見ていたら、現在の価値で砂金1両8万円なり。ということは、一緒に本を読むだけで400万円!!!日本の刀も、アメリカでは美術品としてチョー人気で、古く謂れのある刀であれば、ウン千万円の値がつくほど・・・。これは、鶴岡八幡宮で義時(小栗旬)の代わりに公暁に殺されても仕方ないかな・・・。

(ボロ儲けの源仲章(笑))

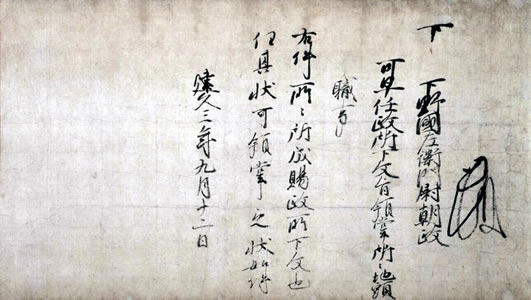

同年4月20日、実朝は、父頼朝がサインをした文書を持っている者たちに「見せてほしい!」と懇願した。父頼朝が、どんな文書を発給してサインしたのかが知りたかったようだ。図書允清定(ずしょのじょうきよさだ)という人物が命に従って収集して、写しを取っている。

(神奈川県指定重要文化財 源頼朝袖判下文 建久3年(1192)9月12日:右下のぐにゃぐにゃとしたのが頼朝の花押(かおう:サイン))

同年7月26日、安芸国(広島県)壬生荘(みぶのしょう)の地頭職(※3)を巡った訴訟に対して、執権時政(坂東彌十郎)と大江広元が実朝の前で裁決した。これは、実朝が直接的に政治向きに関して内容を聞いた初めてのことだと『鏡』は記す。史実としては、実衣(阿波局:宮澤エマ)も義時(小栗旬)もその場にはいなかった。

(現在も壬生では花田植という伝統が継承されている)

それから後も、仏法を聞いたり、蹴鞠をしたり、和歌を読んだりした実朝だが、1205(元久二)年7月8日には、畠山重忠(中川大志)らを滅ぼし、その手柄を立てた者たちに恩賞を与えた。しかし、それは尼将軍政子の裁量だったという。実朝が子供のうちは政子が裁量することになったと『鏡』は伝える。もちろん、当時の政治の最高責任者は、政子の父北条時政だが、後に、時政は後妻りく(牧の方:宮沢りえ)と共謀した陰謀事件で敗北し、政界を引退せざるを得なかったことを考えると、『鏡』の編者の壮大な前振りなのかもしれない。

いずれにしても、今話で描かれた実朝の体罰とも言えるスパルタ特訓は、なかった。しかし、『それなりの』将軍としての学びは行なっていたようだ。実朝が学んだいろいろなことを、三谷幸喜がギュッとコンパクトにまとめてくれたような場面だったのかもしれない。

※1 騎射で、四寸四方の的を先端が特殊な形をしている矢で射る訓練。

当時戦場では、不安定な馬上から弓を射ることが大切な戦い方だったので、馬上から弓を

射る訓練は欠かせなかった。代表的な訓練は3つ。流鏑馬(やぶさめ)・犬追物(いぬお

うもの)・笠懸(かさがけ)。これを騎射三物(きしゃみつもの)という。本文中の絵・

写真参照。

※2 下野国小山荘を本拠とする有力御家人。頼朝の乳母寒河尼(さむかわに)を後室として娶

っている。出た!『乳母』!笑

※3 地頭職(じとうしき)とは、荘園を現地支配する権利のこと。『職(しき)』というの

が、当時の権利を意味する言葉。当時の土地には、様々な権利が重層的に存在していて、

その中の一つの権利が『地頭職』。これを将軍からの『御恩』として御家人に与えた。こ

うした重層的で複雑な土地の仕組みは、豊臣秀吉の太閤検地でピリオドが打たれる。