『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その123

第34回 理想の結婚

今回は、のえ(伊賀の方:菊地凛子)と戯れる義時の二人の子供たちについて。その2。

前回は、兄朝時(髙橋悠悟)について書いたが、今回は弟重時(加藤斗真)について。

(義烈百人一首:幕末に刊行されたもの:本当にこんな顔していたかはかなり怪しい笑)

重時は、1219(承久元)年7月19日、四代将軍として京から下向してきた藤原(九条)頼経(よりつね)※1を迎える儀仗兵の一人として『鏡』に初登場する。当時、22歳。その後、重時は将軍の近侍となり、四代頼経、五代頼嗣、六代宗尊親王の3人の将軍に仕えた。

(四代将軍藤原(九条)頼経)

1230(寛喜二)年3月2日、重時は、将軍近侍筆頭の役を辞した。承久の乱後、朝廷の監視と西国御家人の監督機関として設置された六波羅探題(ろくはらたんだい)に就任するためだった。前任者であった泰時(坂口健太郎)の子時氏(ときうじ)が、病のため鎌倉に戻ることになり、その後釜として重時が京に向かった。重時の六波羅探題の任は、18年間の長きに及び、その間、京・西国で起こる様々な案件の解決に尽力した。また幕府内部も、三代執権で兄の泰時(1242年)、四代執権経時(つねとき:泰時の孫:1246年)(※( )は死亡年)と代替わりし、五代執権には時頼(ときより:経時の弟)が就任していた。

(平家六波羅邸、鎌倉幕府六波羅探題があった現六波羅蜜寺)

(空也上人像:六波羅蜜寺蔵:上人が言葉を発すると一言一言が阿弥陀様になったという伝説を形にしたもの:本コラムの内容とは関係ありません笑)

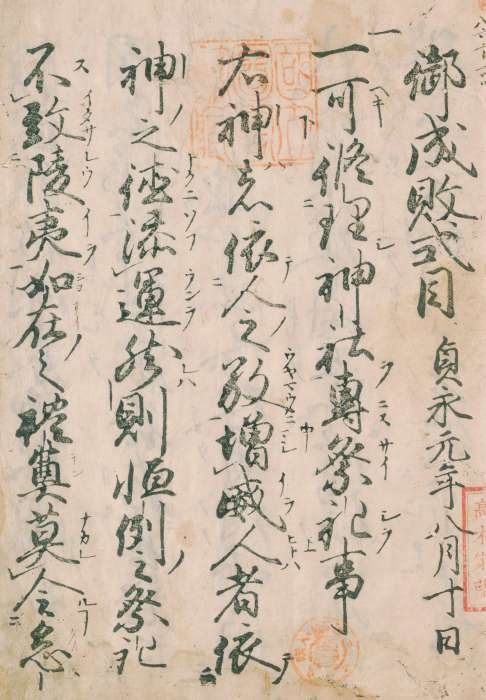

六波羅探題在任中の有名な出来事を一つ。まずは原文で。

さてこの式目を作られ候事は、なにを本説として注し載せらるるの由、人さだめて謗難を加うること候歟。ま事にさせる本文にすがりたる事候はねども、ただどうりの推すところを記され候者也。

これは、1232(貞永元)年9月11日、北条泰時が、六波羅探題の異母弟重時に送った手紙の一部だ。泰時と言えば、このコラムでも以前書いたが、鎌倉幕府の全盛期を生み出した執権と言っても過言ではない人物。貞永式目という武家初の成文法を制定した人物としても有名だ。前出の手紙の一部は、貞永式目の制定にあたり、その制定の趣旨を京にいた重時に説明したものだ。

(貞永式目:御成敗式目)

いつものチョー適当な訳を。

さて、今回この式目を作ったが、何を拠り所にしたのかと色々と非難する者もいるだろう。確かにそのような根拠となる文はないけれども、ただ武家社会の道理をそのまま記したものなのです。

泰時は、朝廷が貞永式目にイチャモンをつけた時のために、その制定の趣旨を、六波羅探題となった弟重時に伝えた。さらに、この手紙には、貞永式目は、武家社会を守備範囲とするもので、朝廷が定めた律令等諸法令に何ら制約を加えるものでないことも記してあった。朝廷との交渉も想定し、それを担当するであろう弟重時への兄からの気遣い、とも言えるかもしれない。16歳年上の兄泰時の思いを、重時はどのように受け止めたのだろうか。朝時とは違い、弟重時は、北条得宗家と良好な関係を築いていたようだ。

1247(宝治元)年7月17日、重時は京から鎌倉に戻った。その10日後、執権時頼によって連署(※2)に任命された。重時は、連署として各種評定に関わり、幕政の中枢として活躍した。1256(康元元)年3月11日、59歳の時に出家し、連署を辞めた。出家名は観覚(かんかく)。極楽寺の別邸に住んだことから、重時の末流は極楽寺流北条氏と言われる。この家柄は、北条得宗家(嫡流家)に次ぐ家格であった。

(北条時頼像:鎌倉国宝館蔵)

(北条系図:元寇時の執権として有名な⑧時宗の母は、重時の娘と言われる)

1261(弘長元)年6月1日、病気となるも、22日には快方に向かった。しかし、その五ヶ月後の11月3日、極楽寺の別荘で薨じた。64歳であった。病を発してから一心に念仏を唱え、邪念を祓って仏の道に心を込めて臨終の時を迎えたと『鏡』は記す。

(極楽寺)

※1 幕府は四代将軍として天皇の皇子を望んでいたようだが、後鳥羽上皇は首を縦に振らず、

結果として、頼朝の妹の曾孫であった頼経に白羽の矢が立った。幕府としては、幕府草創

のカリスマ源頼朝の血筋を重視したのだが、妹の曾孫となると果たして頼朝の血統と言え

るのだろうか?

※2 執権を補佐する役職。執権の命令文書に、執権と共にサインをすることから連署というな

がついた。