『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その96

第23回 『狩りと収穫』

今回は、義時(小栗旬)の弟北条時連(ときつら:後の時房(ときふさ):瀬田康史)について

第21回『仏の眼差し』で初登場した北条時連。死去年から逆算すると1175(安元元)年、北条時政の三男として生まれた。義時とは12歳違いの弟。『鏡』の初出は、1189(文治五)年4月18日。頼朝(大泉洋)臨席の下、また、千葉常胤(岡本信人)、畠山重忠(中川大志)、梶原景時(中村獅童)、和田義盛(横田栄司)ら錚々たる顔ぶれの御家人たちを前に執り行われた元服の式だった。時に時連15歳。

頼朝は着座後、お酒を三杯呷る。いわゆる駆けつけ三杯笑。義時がお酌をした。頼朝は列席していた御家人の中から三浦義連(よしつら:現神奈川県横須賀市にあった佐原城を拠点としていたので佐原義連とも言う:三浦義澄(佐藤B作)の弟)を召し出し、烏帽子親となるよう命じた。義連はしきりに辞退したが、頼朝は「長老たちを憚って、一旦辞退をするのは当然だろう。しかし、以前三浦の地を訪れた際に故上総介広常(佐藤浩市)と岡崎義実(たかお鷹)が喧嘩をした時、義連は仲裁に入り、見事に喧嘩を収めた。この子(時連)は、御台所(政子(小池栄子))が特に可愛がっているので、行く末を考えて、頼りになる者を烏帽子親にしようと思ってそなた(義連)に決めたのだ。」と言った。こう言われては義連がとやかく言えることではないので、義連は烏帽子親となった。時連の”連”は義蓮からの偏諱(へんき:ここでは烏帽子親の名の一字を与えること)。『鏡』は、この時、居並ぶ御家人たちが、烏帽子親は自分ではないかと期待をしている者が多かったが、頼朝の決定に文句を言う者はいなかったと記している。

(三浦(佐原)義蓮の墓:満願寺:神奈川県横須賀市)

時連は蹴鞠が得意だった。頼朝亡き後に二代将軍となった頼家(金子大地)が、乳母夫比企能員(佐藤二朗)邸で催した蹴鞠のメンバーとして名を連ねている。(『鏡』1199(正治元)年11月18日、19日条)実はこの時、頼家は、御家人から提出された梶原景時弾劾状について、宴席に同席していた景時の三男景茂(かげもち)に真偽を問いただしている。景茂は、「頼朝様の時、景時は特別に可愛がられていたが、今はそうではないので、何で無茶なことができましょうか。断崖状に署名した面々の弓矢(優れた武芸)をただただ恐れているのです。」と答えた。景時が討死する一年前のことだった。

(下鴨神社の蹴鞠始め:京都府左京区)

時連は事あるごとに頼家のお側近くにあって、蹴鞠の時はいつもそのメンバーに入っていた。頼家が可愛がっていたこともあるだろうが、北条一族のスパイとして将軍頼家並びにその後ろ盾てある比企一族の動向を探っていたのではないかと言われる位に。

1202(建仁二)年6月25日、この日は尼御台(政子)を将軍御所に迎え、蹴鞠が行われた。蹴鞠の名手と言われた紀行景(きのゆきかげ:頼家の求めを後鳥羽上皇が受けた形で京から下ってきた人物:頼家の蹴鞠の先生とも言われる)の技を一眼見たいと皆が集まっていた。折悪しく雨が降っていたが、申の刻(午後4時ごろ)から蹴鞠が始まった。時連も加わったこの蹴鞠は、なんと360回まで続いたところで、日没サスペンデッドとなった。その後は飲み会となり、その席上で京下りの平知康(矢柴俊博:いつも後白河法皇(西田敏行)の側にいた公家)が時連に「容姿といい、行動といい、抜群なのに、名前に品がないのが残念。『連』という字は、銭を貫くという意味もあるので早く変えたほうが良い」と言われたことから、時連を時房と改めた。

(尼御台政子は、知康が時蓮に改名を勧めたことに対して、愚かなことと激怒したと言われている)

その後、時房は兄義時を支え、義時亡き後は甥で三代執権(将軍の補佐役)となった泰時(坂口健太郎)を初代連署(れんしょ)として支えた。連署というのは、執権がその命令書にサイン(署名)した左に確認済みの署名をするところからついた幕府の役職名。執権の署名に連ねて署名することから連署と言われる。

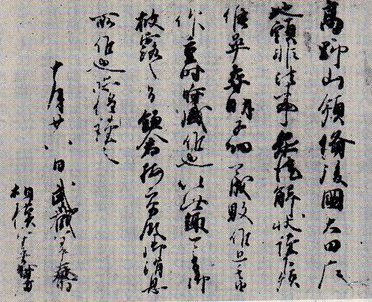

(左から2行目、日付の下に武蔵守泰時の署名、その左に相模守時房の署名が見える:これが連署)

時房も次回以降に起こる様々な事件に関係するが、それはあまりにもメタバレにすぎるので、ドラマで描かれた後の後追いコラムで書きたいと思う。お楽しみに!