『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その66

第14回 都の義仲

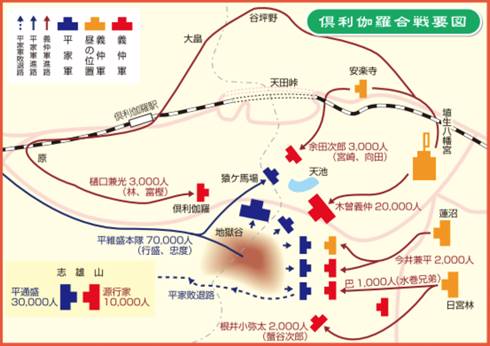

今回は倶利伽羅峠の戦いについて。今話では、ナレーションだけで終わってしまったので。

倶利伽羅峠(くりからとうげ:カラクリ峠ではない笑:加賀・越中国境)の戦いは、砺波山(となみやま)の戦いとも言う。1183(寿永二)年5月11日、木曽で挙兵した源義仲(青木崇高)軍と平維盛(これもり)率いる追討軍との戦いである。この年は『鏡』が欠けているため、『平家物語』で見てみよう。

(富山県文化振興財団HPより)

源平両軍は、3町(約330m)を隔てて対陣していたが、両軍とも進む気配はなかった。義仲はまず精鋭15騎を楯の前に進ませて、鏑矢(かぶらや:合戦開始の合図の矢)を平家の陣営に射た。これは義仲の策略だったが、平家はそうとも知らずに同じように15騎が鏑矢を射返した。義仲が30騎を出して鏑矢を射ると、平家も30騎出して鏑矢を射返した。50騎出せば50騎を、100騎出せば100騎を。互いに勇み立ったが、源氏は戦おうとはしなかった。こうして義仲は日没までの時間を稼いだ。夜陰に乗じて平家軍を倶利伽羅谷に追い落とそうとしたのだ。そうとは知らず平家は無為に時間を過ごしてしまった。

次第に暗くなってきたので、北と南両面から迂回した別働部隊の1万余騎が倶利伽羅のお堂の辺りで合流し、矢を入れる筒を叩きながら、鬨の声をドッと上げた。平家軍がびっくりして後ろを見ると、源氏の白旗がまるで雲のように掲げられていた。「この山は四方が岩だからまさか背後に迂回することはできないと思っていたのに、これはどうしたことか」と平家軍は動揺した。

義仲は大手(正面)から鬨の声を合わせてあげた。それ以外にも控えていた軍勢1万数千騎も同様に鬨の声をあげた。前後およそ4万騎が同時に上げた鬨の声は、山も川も崩れるほどであった。あたりはどんどん暗くなり、前後から敵が攻めてくる。動揺した平家軍が劣勢を挽回することは難しいので、倶利伽羅谷へ我先と馬を下らせて行った。先に行った者が暗くて見えないので、「この谷底には道があるに違いない」と言って、次から次へと後を追うように下りて行った。

(源平砺波山合戦絵図(石川県津幡町竹橋:倶利伽羅神社蔵)

馬には人が、人には馬が落ちて重なり、非常に深い谷が平家の軍勢7万余騎で埋め尽くされてしまった。岩の間から湧く泉は血で染まり、死骸は岡のようになった。谷の周辺には、矢の穴、刀の疵が今も残っているという。(中略)

平家軍の大将平維盛は、命からがら加賀国に退却した。7万余騎だった軍勢はわずかに2000余騎のみになってしまった。

(倶利伽羅峠古戦場にある火牛のモニュメントと説明板:富山県小矢部市埴生)

以上が、『平家物語』描かれた倶利伽羅峠の戦いである。番組最後の『紀行』で紹介された火牛の計(義仲が4~500頭の牛に松明をつけて平家軍に突進させた策)は『源平盛衰記』「砥並山合戦事」に出てくる話。地元の古戦場には、松明をつけた牛のモニュメントがある。奇想天外で面白い話だが、にわかには信じ難い。地元の方々ごめんなさい。