『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その41

第9回 決戦前夜

『一所懸命』その2

頼朝は、自分に与した武士たちに安堵状を与え、頼朝=幕府=権威が所領を守ることを約束した(本領安堵)。そして、頼朝のために命懸けで戦い、勲功を挙げた武士に対して、新たな所領を与え、これも頼朝=幕府=権威によって守った(新恩給与)。頼朝は、土地に関する新システムを作り上げた。こうした土地のやり取りで、主従関係が構築される社会の仕組みを『封建制度』という。幕府からご褒美(=御恩)がもらえるから戦で頑張る(=奉公)。このバランスが幕府を支えた。

後鳥羽上皇が倒幕挙兵し、幕府軍が撃破した承久の乱。約2ヶ月余りで幕府が一方的に勝利した承久の乱で、幕府は、上皇方に与した武士たちから所領を取り上げ、幕府のために命懸けで戦った坂東武士たちに与えた。その所領が西日本に多かったので、それまでの東国政権としての幕府が、朝廷の力を凌駕し、全国にその影響力を広げることになった。ここにも幕府と御家人との間に御恩と奉公が深く関わっている。

(後鳥羽上皇像:伝藤原信実筆、水無瀬神宮蔵)

一方、鎌倉幕府が滅亡したのも、このシステムの機能不全が一因。特に、13世紀後半に起こった『元寇(げんこう)』だ。武士たちはよく戦い、多くの犠牲を払い、二度までも元軍の侵略を跳ね除けた。しかし、元寇は日本にとって防衛戦。勝利は武士たちに与える土地をもたらさなかった。武士への恩賞がままならない中で、幕府との主従関係は揺らぐ。

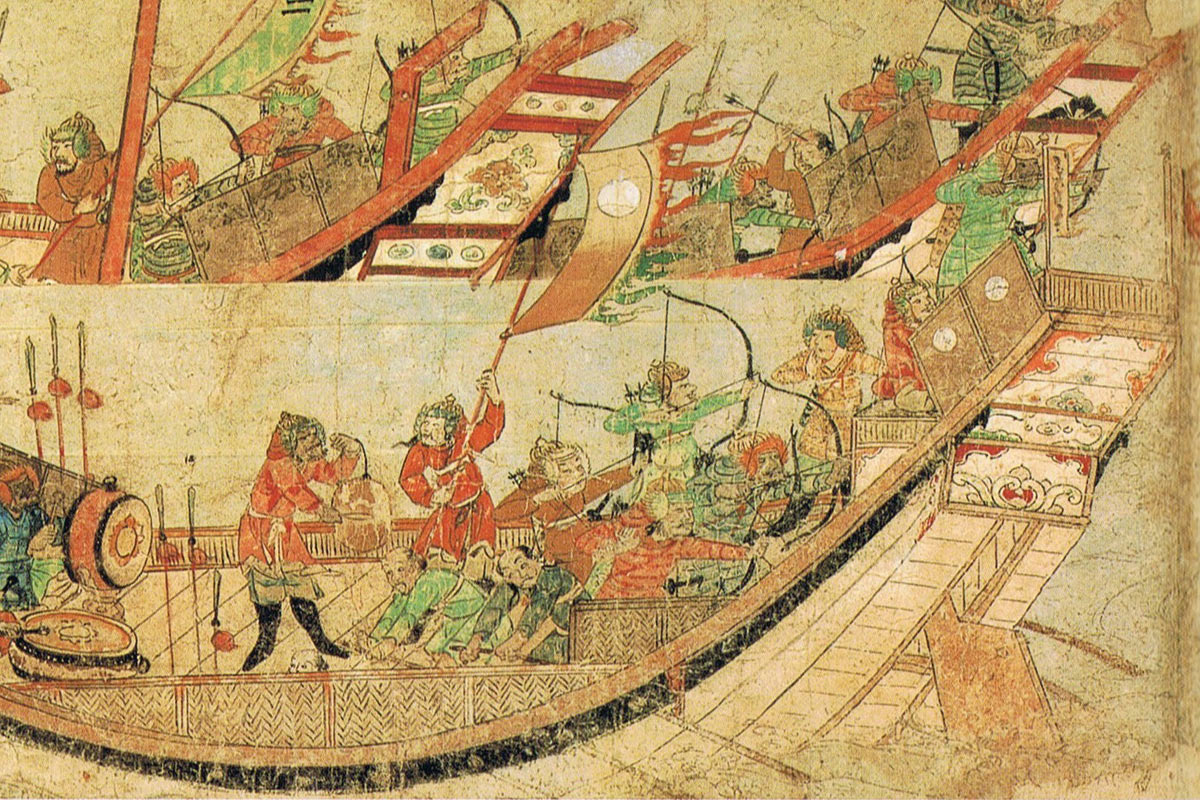

(元軍船:『蒙古襲来絵詞』)

九州の武士竹崎季長(たけざきすえなが)などは、先駆けの恩賞が欲しいと、馬などを売り払って旅費を用立て、鎌倉まで直訴したくらいだ。ちなみに、季長が自らの奮戦を描かせたのが『蒙古襲来絵巻』である。

(『蒙古襲来絵詞』:左が元軍、右がそれに立ち向かう竹崎季長:中央上で炸裂するのが元軍の新兵器『てつはう』(癇癪玉のでかいやつ)

こうした中、協力者には好きなだけ恩賞を与えるとエサを巻いたのが、後醍醐天皇だ。しかし、倒幕したものの、公家に厚く武士に薄い恩賞、土地の訴訟が爆発的に増えて滞り、倒幕に協力した武士たちの支持が得られず、建武の新政は約2年半で瓦解する。

(後醍醐天皇)

日本は国土が狭まく土地には限界がある。そこで、土地を基本とし、別な物(茶器・刀剣)も用いて封建制度を維持しようとしたのが織田信長であり、豊臣秀吉だ。ちなみに、荘園制度は秀吉の太閤検地によって終焉する。

(織田信長・豊臣秀吉・徳川家康)

また、徳川家康は、将軍権威を究極まで高め、土地ではなく、将軍の褒状や「あっぱれ!」という褒詞で、家臣たちを平伏させた。これなら、無限に出せる。さすが倹約家、いやドケチ家康!笑