『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その40

第9回 決戦前夜

今回は『一所懸命』について(その1)。

北条時政(坂東彌十郎)が、頼朝(大泉洋)に、「佐殿は所領をお持ちにならねぇからわからねぇんだ。坂東武者にとって何より大事なのは、所領と一族。それを守るためなら死に物狂いで戦う。」と言い放つ。こうした当時の武士たちの行動原理から『一所懸命』という言葉が生まれた。自分の所領を命懸けで守るこの『一所懸命』こそが鎌倉幕府の存亡を握る。

坂東武士たちが頼朝を担ぎ出したのは、自分達の土地を”新たな権威”で守るためだった。

”新たな”と書いたが、頼朝以前も武士たちの所領は”権威”で守られていた。都の貴族の”権威”だ。当時、諸国には、国衙(こくが:公領ともいう:国有地)と共に荘園(私有地)があった。荘園を切り開いたものたちは、その土地を国司(国が派遣した県知事のようなもの)や近隣の武士による侵略から守るため、荘園からの収穫物などを都の貴族に送る契約をして、その貴族の”権威”を利用した。「俺の土地に手出しすると、都の偉ーーいお方からお咎めを受けるぞ」という感じ。こうした荘園を寄進地系荘園という。そして武士や有力農民たちは、現地の管理人(庄司とか下司)として権利を行使した。

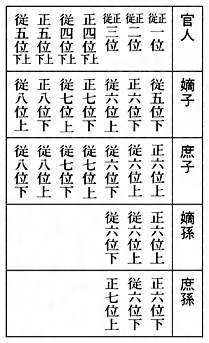

しかし、都の貴族の”権威”には不安定さがあった。皇族や摂関家や大寺社のような頂点に立つ貴族たちに寄進できれば良いが、多くの場合はそこまでは届かず、その下の貴族たちへまず寄進することになる。しかし、世代が重ねられていくと、以前は偉くて”権威”があった家もその”権威”を失われていくこともあった。先祖が偉かったからと言って、子々孫々まで偉いとは限らないということだ。摂関家や上級貴族たちには、親が優れていれば、子供は自動的に高い位が与えられる特権があったが・・・(蔭位の制)。

(蔭位の制(一部):見方→官人(役人)として最高位の一位まで昇進したら、跡継ぎ息子は自動的に五位の位が与えられ、その兄弟には六位、跡継ぎ息子の孫にも六位、孫の兄弟にも六位が与えられる。ちなみに、五位というのは天皇のプライベート空間である清涼殿(せいりょうでん)への昇殿を許された殿上人(てんじょうびと)。昇進する機会は年に2回(臨時に行われることもある)あり、スタート地点が高ければ、最上位まで出世するチャンスが広がる)

この場合、寄進を受けた貴族もしくはその子孫はさらにコネを辿って上位の貴族に自分の取り分の一部を寄進(寄付)する契約をして、荘園を”権威”付けした。これも全ての荘園がそんなにうまくいったわけではないが、こうした動きは最終的に皇族や摂関家、大寺社などへの寄進集中に繋がっていく。

国司の”権威”を借りる場合はもっと不安定だ。そもそも国司は、アンチ荘園。荘園削減が仕事と言っても良い。武士や農民たちは、たくさんの賂を贈り、やっとの思いで国司の”権威”を借りることができた。国司も私服を肥やすため、すぐにはオッケーしない。自分の任期のギリギリまで許可を引き伸ばし、少しでも多くの賂を手にすることが優先された。しかし、国司は任期がくると交代。続けて同じ国に任じられることもあったが、交代してしまったらそれまでの努力は水の泡となり、後任の国司にまた同じことを最初からやり直さなければならなくなる。

武士たちは、こうした貴族におもねる体制を新しく安定的なものにしたかったのだ。続く