「なぜ日本は財政破綻しないのか?」

「自由貿易の栄光と黄昏」

「なぜ異次元緩和は失敗に終わったのか」

「「お金」「通貨」はどこからやってくるのか?」などなど……

――――――――――――――――――――――――――――

この記事は実質的には、最低賃金の引き上げ、実質賃金の上昇は雇用を悪化させるのかの続きの形をとる。

当該記事では、総需要変化による雇用増減において、実質賃金が反循環性を持つ(総需要が増えると実質賃金が下がり、減ると実質賃金が上がる・高止まりする)という高橋洋一の議論を、マンキューの教科書を用いて批判した。

記事内のマンキュー引用部でもあったが、総需要増加において実質賃金下落と雇用増大が起こるという誤認は、ケインズが自著(一般理論)で陥っていた誤謬である。

このことは実証的に批判され、代わりの短期供給モデルが構築されたのだった。

(その含意に基づき、リフレ派として知られる矢野浩一は、アベノミクスで実質賃金が上がるはずだと主張していたことは留意されるべき)

さて、まず現代日本において実質賃金の正循環性がみられるかを確認してみよう。

(1995年~2015年)

実質賃金の有意な正循環性がみられる。

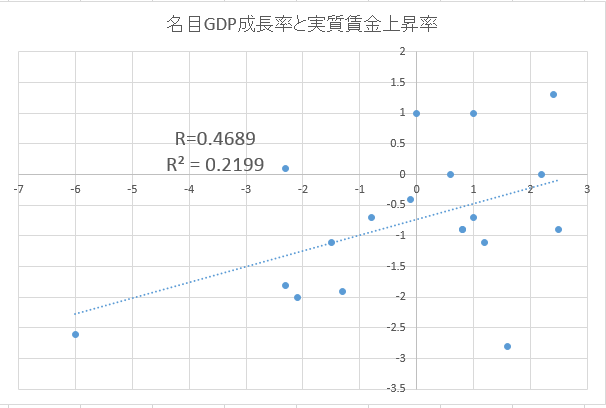

ただし、実質GDP成長率の場合は、サプライサイド変化を色濃く反映してしまう可能性があるので、総需要の指標になる名目GDP成長率との比較も行ってみた。

(1997年~2015年)

ここでも、やや弱いながら実質賃金の正循環性を得た。

もし総需要減退が実質賃金の高止まりによる雇用過少を起こすというケインズの枠組みが正しいなら、少なくとも後者で実質賃金の反循環性がみられても良いように思われるが、実際には逆の結果を得ている。

このことをタイトル通り労働需給曲線グラフを使って詳説してみよう。

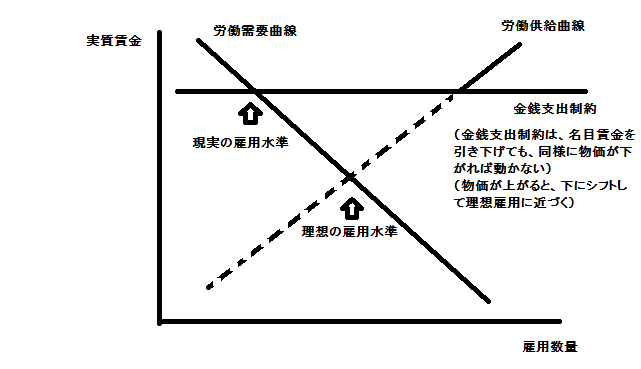

ケインズの想定では、以下のような労働市場均衡が得られるはずだった。

労働需要曲線は、「賃金は、労働の限界生産に等しい」という仮定を反映している。限界(marginal)とは、一単位追加した場合の(ここでは、労働者を一人増やした場合の)という意味だ。

市場に存在する労働力人口の中で限界生産の格差があったとして、企業の最適行動は、高い限界生産力を持つ雇用をそれに応じた賃金で雇うことだという仮定を意味している。

(それより著しく低い賃金で雇うのは難しい。なぜなら、他の会社は、それより高い賃金を提示して引き抜いても、その限界生産力-賃金が正なら利潤を得ることができてしまうからである。こうして、限界生産力と賃金の差は限りなく小さくなっていく)

(※ ただし、労働の生産力が、はたして一単位で測れるものかという問題は存在する。というのも、労働による生産は、労働者同士の連関やその外部性の影響を大いに受けるからだ。だから上記の仮定は、あくまで便宜的なものに過ぎない)

翻って労働供給曲線は、「ある量の労働が雇用されたときの賃金の効用は、その量の雇用による限界的な負の効用と等しい」という仮定を反映している。

つまり、労働者はある賃金以上で働く、ある賃金以下では働かないという何らかの利害・判断基準を持っており、低い賃金で妥結する労働者から順に雇用されていくのだから、雇用量が増えれば増えるほど、雇用妥結賃金は上がっていく。

さて、ケインズの想定では、過少支出により、理想均衡よりも高い実質賃金が表れる。

ケインズの重要な議論として、このときもし労働者が賃金の切り下げに応じたとしても、それが名目賃金の切り下げによるものなら、支出水準の低下を引き起こし、それが起こすデフレが、実質賃金の高止まりを維持してしまう、あるいはより悪化させてしまうという悪循環を起こすだろうというロジックがあった。

この枠組みでは、総需要減退は実質賃金を上げ、総需要増加は実質賃金を下げる。

しかし、実際にはまったく逆の経済的事実が観測されることになった。

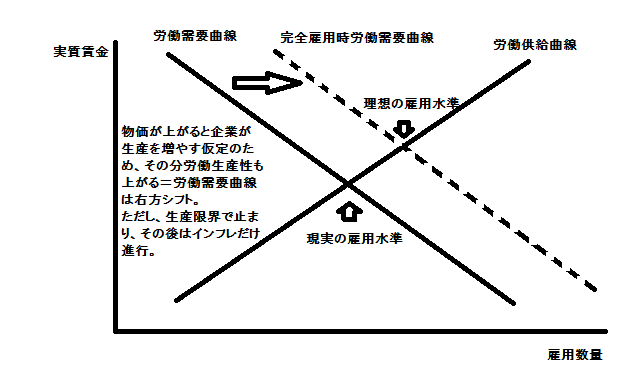

これを説明する枠組みとして、後世の経済学者は、「総需要に対して企業が生産を調整する」モデルを構築した。(冒頭の記事参照)

企業は独占的競争(ある程度の期間や程度で自社の生産物は他の生産物と代替不可能なものであり、一定程度の価格-数量調節が出来るという仮定)に直面しており、なおかつ価格の柔軟性に差がある(コモディティVS製品・サービスはまさにこの関係にある)場合、総需要の増加が、価格柔軟財の上昇によるインフレと価格硬直財の追加生産による対応を起こすことになる。(逆に総需要の減少は、価格硬直財の価格下落ではなく生産縮小をもたらすことになってしまう)

この想定では、総需要の変化によって企業の生産量が変化する。それに従い、労働の限界生産が変化することになる。つまり、現代的短期供給モデルは、総需要変化によって労働需要曲線が動くと考える枠組みなのだ。これは、実質賃金の正循環性をよく説明する。

さて、本題であるところのアベノミクス分析に移ろう。

以前挙げた雇用数量と景況の矛盾では、景況が明らかに悪化しているにも関わらず、就業者などの雇用数量が改善している謎について少し考察した。

『2012年終わりごろから顕在化した雇用数量の改善はアベノミクスの成果である』と喧伝する向きも、消費増税等による景気失速が顕在化してきた現在において、いまだに雇用数量指標が大幅に回復し続けているという謎(労働力調査2016年1月分)に直面して、かなり困惑しているようだ。

(雇用改善は金融政策の効果であり、他の指標悪化は緊縮財政のせいであるという理論的根拠に欠いた謎めいた二分法が横行している。

しかし、昨今において金融政策の手詰まり感が共有され、財政出動にもともとは消極的だった面々…高橋洋一、田中秀臣など…が財政出動を積極的に唱えるようになった。

このような状況でも、雇用数量の改善がまったく減速していないことは、かの二分法の根本的な間違いを示唆するように思える。)

だが、これは労働需給曲線分析を使って理解可能な現象である。

2013年頭から、ある現象が確認されていた。65歳以上非正規雇用の急増である。

(正規・非正規就業者数の詳細をグラフ化してみる(2015年)(最新)から引用)

これは、いわゆる団塊の世代の定年退職への移行を如実に反映したものだ。

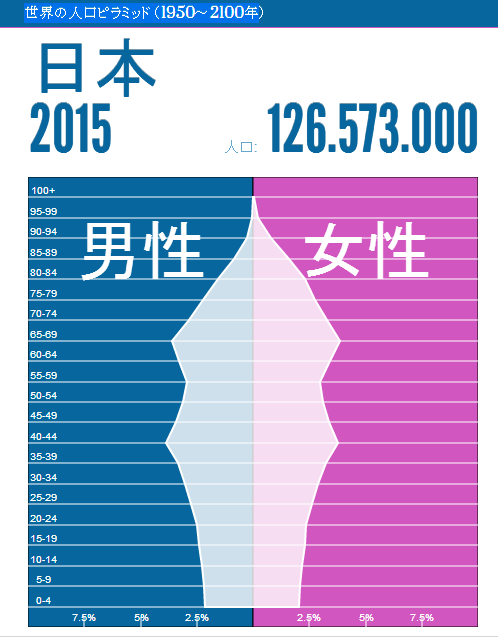

( 4 我が国の人口ピラミッド 総務省統計局より。これは2013年10月のもの)

この変化は、労働市場に何をもたらすだろうか。

これまで平均的に高い給与で、かつ※硬直的な正規雇用に甘んじていた団塊世代が、定年退職か非正規再雇用に甘んじるようになると、労働者全体で見て、より低い賃金での雇用妥結が生じるようになったのと同じことが起こる。

(追記;2016/3/3 ※ここで、硬直的だという仮定は非常に重要だ。硬直的なため、より安い賃金提示が有効にならず(安い賃金の雇用への転換が起こらないから)、労働供給曲線が高止まりしてしまっているといえる。この硬直的な雇用の解消が、より安い賃金提示を有効にする)

つまりこれは、労働供給曲線シフトを生じさせるのだ。

これにより、景況が変わらず、実質雇用者報酬が増えないor減ったり場合でも、団塊が低賃金妥結したおかげ、雇用数量を伸ばすことが出来るようになる。

(※このとき、雇用余地の増加によって他世代雇用が増えること、他世代雇用が増えるとき、その雇用は正規でも非正規でもあり得ること、団塊正規雇用よりも低い実質賃金で他世代正規雇用が妥結されれば、団塊正規雇用の退出量よりも多い正規雇用増加が起きて、正規雇用の総数が前後で増えることが可能であることに留意してほしい)

ただし、その必然的帰結として、実質賃金の水準は下落するのである。

この人口動態的労働シフト説は、リフレ派的雇用動向分析とは異なり、「実質賃金の低下と雇用数量の増加の両立」を何ら問題なく説明することが出来るし、明らかにリフレレジーム転換が停滞、挫折し、明白に景気後退入りしている現在においても、雇用数量回復がまったく収まらないことも大変整合的に説明することが出来る。

この議論がもし正しかったとしたら、第二次安倍政権成立以降の雇用指標の回復は、この人口動態的労働シフトの影響を控除して評価する必要が出てくる。

人口動態的労働シフトの影響を控除した結果、いわゆるアベノミクス効果はぺんぺん草も残らない蓋然性は著しく大きいと思われるが。

※なお、人口動態的労働シフトの着想は、コメンターであるゲインジアンさんのコメントから得たことを表明しておく。

参考togetter

yasudayasu氏と望月夜の「就業者と人口動態の関係」論争

田中秀臣のブロック&リプライ(アベノミクス・リフレ政策下の雇用動向)

追記:2016/4/25

最近指摘があったが、定年退職者数それ自体は変化していないそうだ。

(失われた理性さんから)

問題は、定年退職者の数それ自体ではなく、労働者全体で見て、硬直的高給雇用である中年正規がどれだけ多いかというところだろう。人口ピラミッドが示唆するのは、現在その階層が団塊と団塊Jr.(≠真正団塊ジュニア)の狭間の比較的構成比の小さい年齢集団に移行したという事実である。こうした変化が、就業者の数量シフトをもたらしたと思われる。

(世界の人口ピラミッド(1950~2100年)から)

人口ピラミッドが示唆するのは、団塊Jr.が硬直的高給雇用に移行するとき、就業者抑制圧力が再び顕在化する可能性である。ただし、就職氷河期の影響などにより、硬直的高給を保証するシステム――年功序列・終身雇用が弱まっている場合は、抑制効果は小さくなることも推察される。

追記2:2017/11/18

雇用統計に従えば、50代中年雇用(特に55-59)の減少は2012年"まで"の傾向で、2013年以降は特に減っていないのではないか、という指摘があったが、雇用量が基本的に遅行指標であることに注意してほしい。

2012年までの時期は、リーマンショック(による大きな雇用減少圧力)によって要因分解が困難となっているが、2006に55-59歳雇用が790万にだったのに対し、2012には600万人になるなど、著しい低下がみられる。リーマンショックの影響がようやく一巡した2012年末頃から、その構造が"就業者増"という形で表面化するようになったのではないかと考えられる。

↓人気ブログランキング参加してます。よろしければ是非。

人気ブログランキングへ