消費者被害においては、同種被害が発生しながら、消費者と事業者との構造的格差等により、個々の消費者が自ら訴えを起こして被害回復を図ることが困難であり、こうした特性を踏まえた消費者被害の回復のための制度の必要性が指摘されてきました。

そのような流れを受けて、平成25年12月に「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(以下「消費者裁判手続特例法」という)が成立し、平成28年10月1日から施行されています。

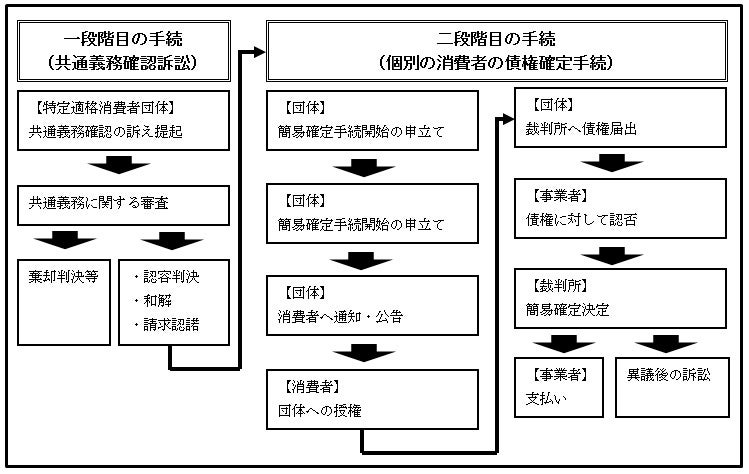

消費者裁判手続特例法は、消費者被害の特性を踏まえ、手続きを大きく2段階に分けています。

つまり、まず1段階目の手続きとして、内閣総理大臣の認定を受けた「特定適格消費者団体」が消費者被害を起こしている事業者に対して「共通義務」があることについての訴えを提起します(共通義務確認訴訟。)

この共通義務とは、例えばある事業者が消費者契約法9条1項に反する過大な解約料を徴収していたような場合に、当該解約料に関する条項が無効となったときに負うべき顧客への過大な違約料の返還義務のことを指します。(いわゆる「共通の争点」)

その後、2段階目の手続きとして、被告の事業者に共通義務があることが認められた場合に、消費者被害に遭っていた対象となる消費者(「対象消費者」)に対して通知・公告が行われ、手続きへの参加を募り、手続きに参加する対象消費者について裁判所で具体的事情を個別に審理して請求権の存否および損害額を確定するというものです(債権確定手続)。

この制度においては、事業者の責任の有無に関する裁判所の確定的な判断が出た後に、被害を受けた消費者が訴訟手続に参加することになるので、その権利行使がより容易になるものとされています。

また、消費者庁のサイトによると、2017年1月現在、東京都千代田区の「特定非営利活動法人 消費者機構日本」が特定適格消費者団体の認定を受けているそうであり、その活躍が期待されます。

2.1段階目の手続(共通義務確認訴訟)

(1)共通義務確認の訴えの要件(多数性、共通性、支配性)

(ア)多数性

第1段階目の共通義務確認の訴えは、「相当多数の」(多数性)、「消費者に共通する事実及び法律上の原因」(共通性)に基づき金銭を支払う義務を負うべきことの確認を求めることとしています(消費者裁判手続特例法2条4号)。

この「相当多数」とは、消費者庁によれば「数十人程度の人数」で足りるとされています(消費者庁消費者制度課『一問一答消費者裁判手続特例法』Q12)。

(イ)共通性

つぎに「消費者に共通する事実及び法律上の原因」(共通性)とは、個々の消費者の事業者に対する請求を基礎づける事実関係がその主要部分において共通であり、かつその基本的な法的根拠が共通であることです。例えば冒頭で挙げた例のように、事業者が相当多数の消費者との間で締結する契約条項が消費者契約法9条1項に違反しており不当利得返還義務を負うような場合です。

(ウ)支配性

さらに、裁判所は、共通義務確認の訴えについて認容する判決をしたとしても事案の性質などを考慮して、その後の第2段階目の簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるときは、共通義務確認の訴えの全部または一部を却下することができるとされています(支配性・法3条4項)

たとえば、ある商品の不具合が瑕疵にあたることを確認したとしても、個々の顧客の購入した商品に当該不具合があるかどうかの認定判断が困難な場合などがこれにあたるとされています。

(2)共通義務確認訴訟の確定判決の効力

共通義務確認訴訟の確定判決の効力は当事者のほか、当事者以外の特定適格消費者団体および対象消費者におよぶとされています(法9条)。また、特定適格消費者団体が共通義務確認訴訟を提起するにあたり、損害賠償請求の場合の損害の範囲は、いわゆる拡大損害や逸失利益、人身損害や慰謝料は対象外とされています(法3条2項)。

(3)被告となることができる者

本制度で被告となるのは消費者契約の相手方である事業者ですが(法3条3項1号)、不法行為に基づく損害賠償については、相手方たる事業者のほか、その債務を履行する事業者、消費者契約について勧誘をし、当該勧誘をさせ、もしくは当該勧誘を助長する事業者も被告となるとされています(同項2号)。この「勧誘を助長する」とは、勧誘を容易たらしめる行為をいい、勧誘のために必要な物品を提供したり、当該勧誘の手法を教示する行為が該当するとされています。一方、資金の貸付はこれにあたらないとされています。

例えば消費者被害を行っている事業者とその代理店は被告となりますが、資金の貸付を行っている銀行等は被告に該当しないものと思われます。

(4)対象となる事業の類型

(ア)要件

本制度の対象事業は、事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって、消費者契約に関するつぎの5つの請求の類型に係るものとされています。

①債務の履行の請求

具体例としては、投資契約において事業者が約定どおりの配当を履行しない場合が想定されます。

②不当利得に係る請求

具体的には過大な違約金条項等の消費者契約法9条違反により無効となるような契約条項による不当利得返還の請求などが想定されます。

③契約上の債務の不履行による損害賠償の請求

具体的には産地の表示偽装事案のように顧客に対して共通した債務不履行があったような事案が想定されます。

④瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求

工業製品等に同様の瑕疵があったような場合が想定されます。

⑤不法行為に基づく民法の規定による損害賠償の請求

未公開株詐欺のような組織的悪質商法が典型例とされます。なお、本制度は民法上の不法行為に限定されているので、製造物責任法や金融商品取引法等による損害賠償請求は対象外とされています。

(イ)対象外となる事例

本制度は、拡大損害(法3条2項1号・3号)や逸失利益(同項2号・4項)、人の生命・身体を害せられたことによる損害(同項5号)、精神的苦痛(慰謝料)(同項6号)は対象外とされているため、個人情報流出事故や、有価証券報告書の虚偽記載、製品事故・食中毒事故により生命・身体に生じた損害については本制度の対象外とされています。

つまり、対象となるのは原則として契約の目的物等に生じた損害の請求のみ(商品代金や契約代金相当額など)となります。また、本制度は民法上の不法行為に限定されているので、製造物責任法による損害賠償請求も対象外とされています。

(5)訴訟手続を行う主体としての特定適格消費者団体

本制度の手続主体となるのは、適格消費者団体(消費者契約法2条4項)のうち、所定の要件を満たしたとして内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体(法2条10号)です。

特定適格消費者団体となるための要件は、消費者契約法13条1項の差止請求権を相当の期間にわたり継続して適正に行っていること(法65条4項1号)、業務を適正に遂行するための体制および業務規程が適切に整備されていること(同項2号)などです。

この点の細目を定めた消費者庁の「特定適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドライン」は、「相当の期間」は2年以上と定めています(2.(1)イ)。

また、特定適格消費者団体は、不当な目的でみだりに共通義務確認訴訟等を実施してはならないこと(法75条2項)、個人情報の適切な管理(法79条)、秘密保持義務(法80条)などが定められています。

そして、ガイドラインでは、「不当な目的でみだりに」の具体例として、自己または第三者の利益を図り、または相手方に損害を与える目的や相手方の信用を低下させる目的等で共通義務確認訴訟を提起する場合など、消費者の利益を擁護する目的がない場合などが挙げられています(4.(6))。

さらに特定適格消費者団体に対しては、報告徴収、立入検査(法88条)、改善命令(85条)、特定認定の取消し(86条1項)などの規定が設けられています。

(6)共通義務確認訴訟における和解

共通義務確認訴訟において、特定適格消費者団体は共通義務の存否について和解をすることができるとされています(法10条)。ただし第1段階目の手続きでは特定適格消費者団体には対象消費者の権利を処分する権限は与えられていないことから、対象消費者の権利を処分する内容の和解をすることはできないとされています。

3.2段階目の手続(簡易確定手続・異議後の訴訟)

(1)簡易確定手続の開始

二段階目の手続きである簡易確定手続は、共通義務訴訟における認容判決が確定した時、または和解によって共通義務訴訟が終了した時に当事者であった特定適格消費者団体の申立てによって、裁判所が簡易確定手続開始決定をすることにより開始されます(法12条、19条)。この二段階目の手続においては、特定適格消費者団体は簡易確定手続申立団体という名称となります。また、簡易確定手続については、その性質に反しないかぎり、民事訴訟法の規定が準用されます(法50条)。

(2)対象消費者への通知・公告

最初に、簡易確定手続申立団体は、知れている対象消費者に対して、共通義務確認訴訟の確定判決の内容その他所定の事項を書面または電磁的方法により通知(法25条1項)するとともに、相当な方法で公告します(26条1項)。

つぎに、相手方(被告の事業者)が対象消費者の氏名および住所等の記載された文書(電磁的記録を含む)を有している場合は、簡易確定手続申立団体は当該文書の開示を求めることができ、事業者はこれを拒むことができません(法28条1項)。

さらに相手方の事業者は、簡易確定手続申立団体の求めがあるときは、遅滞なくインターネットの利用、営業所その他の場所において公衆に見えやすいように掲示する方法などにより、裁判所による官報公告事項(簡易確定手続開始決定の主文、簡易確定手続申立団体の名称および住所、届出期間など)を公表しなければなりません(法27条)。

(3)簡易確定手続

(ア)債権届出

簡易確定手続申立団体(=特定適格消費者団体)は、対象消費者からの授権を得た上で、届出期間内に簡易確定手続申立団体・相手方・届出消費者・これらの法定代理人・請求の趣旨および原因等を記載した届出書を裁判所に提出します(「債権届出」、法30条1項・2項、31条1項、規則18条)。そして裁判所は届出書を相手方に送達します(35条)。

(イ)相手方による認否

相手方の事業者は、届出債権の内容について認否期間内に認否を行わなければなりません。認否期間内に認否がないときは、相手方において届出債権の内容を全て認めたものとみなされ、また、相手方が届出債権の内容の全てを認めたときは、当該届出債権の内容が確定することになります(法42条1項・2項・3項)。

(ウ)債権届出団体による認否を争う旨の申出

債権届出団体(=特定適格消費者団体)は、届出債権が確定したときを除き、届出債権の認否に関して認否期間から1か月の期間内に裁判所に認否を争う旨の申出をすることができます(法43条1項)。この申出がないときは、届出債権の内容は届出債権の認否の内容により確定します(47条1項)。

(エ)届出消費者表

裁判所書記官は、届出債権について届出消費者表を作成します(法41条1項)。この届出消費者表には、事業者による届出債権に対する認否の内容および債権届出団体による認否を争う旨の申出の有無が記載されます。事業者が届出債権を全て認めた場合や、債権届出団体が認否を争わない場合は、この届出消費者表が確定判決と同一の効果を有することになります(法42条4項・5項、43条、47条2項)。

(オ)簡易確定決定

裁判所は、当事者双方を審尋して簡易確定決定を出します(法44条1項・2項)。

(カ)簡易確定決定への異議の申立て・訴え提起

簡易確定決定については、当事者および届出消費者は異議の申立てをすることができます(法46条1項・2項)。この申立てがあったときは、債権届出に係る請求については、当該債権届出の時に、訴えの提起があったとみなされます。そして債権届出書を訴状とみなすとされています(法52条1項)。この異議後の訴訟は民事訴訟法によることになります。

■関連するブログ記事

・【解説】消費者契約法の一部改正について/過量な内容の契約の取消・重要事項の範囲拡大

・PCデポの法的問題の整理-消費者契約法等

■参考文献

・消費者庁消費者制度課「消費者裁判手続特例法の概要」『法律のひろば』2016年12月号12頁

・大高友一「集団的消費者被害回復訴訟制度のガイドラインと運用イメージ」『ビジネス法務』2016年4月号76頁

・消費者庁消費者制度課『一問一答消費者裁判手続特例法』Q12

|

|

|

法律・法学 ブログランキングへ

にほんブログ村