東日本大震災から今日で11年。あの日を忘れない 。

終わりのない原子力被害。風化させてはならない未来への伝言

福島は、私の祖母が生まれ、美しい自然と、美味しい果物がたくさんあり、中学校時代には林間学校で訪れ蕎麦打ち体験をしました。

1986年チェルノブイリ原発事故は、私が幼少期強く政治に関心を持つきっかけでした。

あまりに深刻な被害の衝撃。次々と報告される子ども達の健康被害に、小学校時代に私が書いていた学校新聞- 今の文明どうですか【文明堂新聞】に、「小学校6年生でも原発の危険性がわかるのに、なぜ大人は止めないのか」と

小学校6年生の私が、問いかける。

そして、ロシアのウクライナ侵攻で原発が制圧され、戦禍で再び危機にさらされている事に、胸が締め付けられます。

東日本大震災から今日で11年。

あの日を忘れない

2万人以上の尊い命が失われ今もまだ2500名以上の方の行方がわかっておらず、お亡くなりになられた方のご冥福を祈り、

14時46分黙祷を捧げました。

1分間、こうしている間にも、砲撃に怯えている方々がいる。

当日、震災後の東松島で目の当たりにした瓦礫の街並みが思い出され、涙が込み上げました。

当日のブログを読み返す。

「東北地方太平洋沖地震 定例本会議最終日の長い長い一日」

その時は未だ、これ程に津波と原発事故の深刻さは分かっていませんでしたが、歴史的な大震災と都市の脆弱さ、原発安全神話の崩壊と、多くのものを突きつけられ、世界が一変してしまった一日。

決して忘れてはいけない一日。

大田区では、市民団体の皆さんを中心に「被災地ボランティア調整センター」が立ち上げられ、

大田区が現地へのボランティアバスを出し、ボランティア参加者は約4000名、のべ1万2600名を超える区民が被災地ボランティアに参加し、今も支援活動が続けられています。

行政と議会も、住民の命を守る最前線の都と自治体が連携しながら、防災計画の見直しや各団体との防災協定の在り方、ハザードマップと水防監視カメラの整備、医療救護所、避難所の課題、建築物の耐震不燃化、障がい者・高齢者といった要援護者名簿の作成と個別支援計画の策定も喫緊の課題です。

そしてコロナ禍の避難所における感染防止対策等、課題解決に向けて取り組みを進めています。

実際に現地で支援活動に参加した区民の皆さんは、何よりも、大田区の防災地域力であり、

また、これまで行政や地域社会と稀薄だった方も、復興支援を通じて地域社会と繋がりが生まれたことは、希望の光です。

3月13日は、縁プロジェクトと現地の高校生を繋いで「当時の小学生が伝える東日本大震災〜大切な人の命と心を守るために」を伺います。

「まだ何も終わっていない」

進まぬ除染。ふるさとを奪われ、未だに東京で避難生活を送る方は、未だに3000人以上いらっしゃいます。

数年前にガイガーカウンターを付けて浪江町を訪れた際、未だに木々等は線量が高く、時間の止まってしまった街並みに、胸が締め付けられる思いでした。

まだまだ、長い復興への道のりを、共に歩んで行くこと。

一人ひとりが、出来ることで、

被災地への想いを、繋いで行くこと。

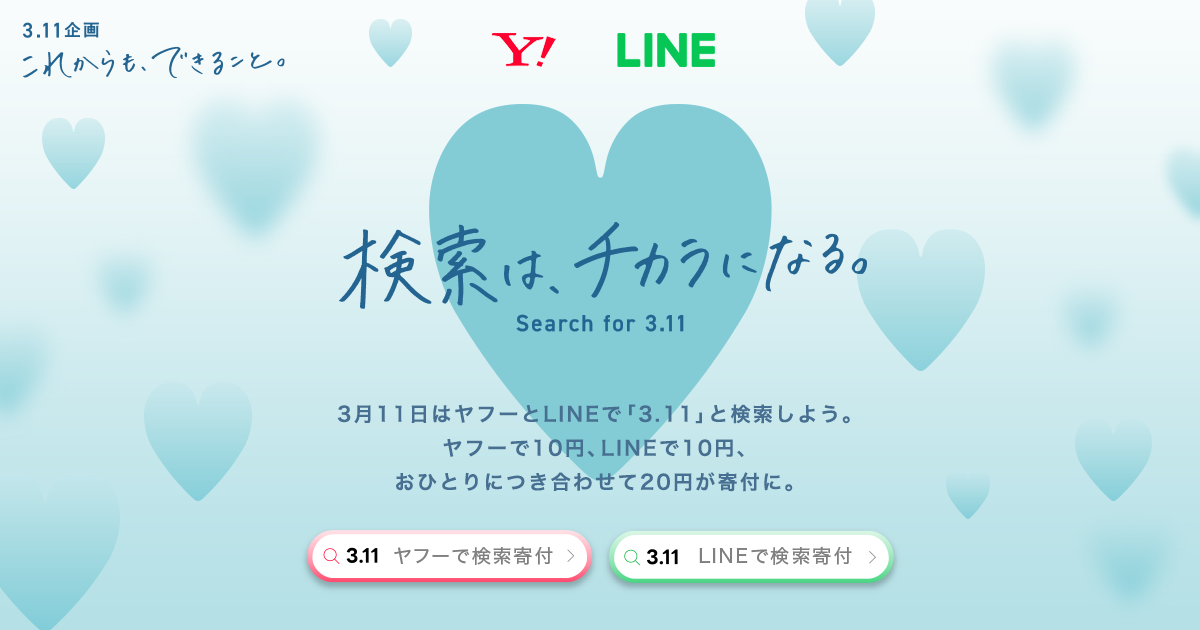

今日、YahooとLINEで「3.11」と検索すると、一人当たり10円が復興支援として寄付されるそうです。

コロナ禍が落ち着いたら、ぜひまた現地へ伺って

東北の美味しいものを食べたり、美味しいお酒を飲んだり、東北に観光で足を運んだり、出来ることで、繋がって行けたらと思います。

3.11を決して 忘れない

亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、

1日も早い復興を心より願っています。