おはようございます![]()

昨日はアドバイスいただきありがとうございました。

「大きなお世話」になるかもしれないけれど

あとで後悔したりもんもんとしないように、考えて動こうと思います。

先日還暦の記念に、初めて簡易脳ドックを受けてきまして

その結果が届きました。

さて、今日はミニチコちゃんシリーズ パート2です。

私が日常で、え?と急に思ったことを調べて書いてます。

![]() その①

その①

「赤の他人」はなぜ赤なのですか?

こたえ「赤」には「まったくの」「すっかり」などの意味があるからです。「赤裸」「赤恥」などと使います。

古来は「明い(あかい)」という言葉を使っていたそうです、明い→赤いですね。

![]() その②

その②

ゴミを溜めこんでいる家のことをよくゴミ屋敷と言いますが、なぜわざわざ屋敷と言うのですか?

こたえ 家の建物部分を「屋敷」と言うからだと思います。

お化けが出る建造物がお化け屋敷。

「家」は、本来は建物だけでなくて、住んでいる人とかそこの一族も含めた言い方なんだと思います。

ちなみに『ゴミ屋敷』は、不要物が家屋の外にも貯めこまれ、周囲からもゴミが堆積していることが分かる状態の建造物を言います。

![]() その③

その③

数詞で「ひとつ、ふたつ」と「いち、に」とでは、歴史的にどのような違いがあるのでしょうか?

こたえ ひとつ、ふたつ…は大和言葉(日本に古くからある数え方)で、

いち、に…は漢語(古代に漢字とともに中国南部からもたらされた発音)です。

ただし現在では普通に「いち、に…」と唱える場合、

「四」と「七」では「し」や「しち」ではなく

「よん」「なな」と「ひとつ、ふたつ…」のほうで数えるようになっています。

これは「し」の発音は「死」と通じて縁起が悪いという考え方があり、

また「しち」は「いち」と発音が似ているので紛れるのを避けるためです。

現代では大和言葉での数の読み方と漢語(外来語)の読み方が混ざってきています

じゅういちは大和言葉ではなく外来語です。「とおあまりひとつ」のように読むのが本来の大和言葉だそうです。

おまけ

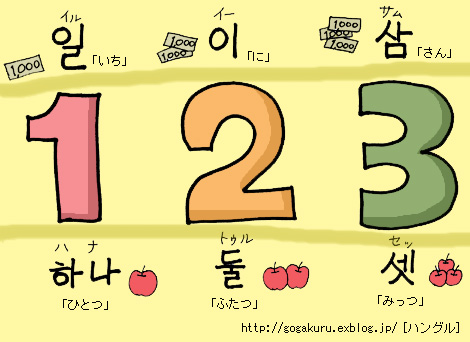

韓国語でも、2つの言い方があるようです

イル イー サム 漢数詞と

ハナ ツゥル セッの固有数詞です

漢数詞の発音はやっぱりイチ ニ サンと似ていますね![]()

※画像お借りしました