おはようございます🌞

固定電話、持ってる?

▼本日限定!ブログスタンプ

電話創業の日(12月16日 記念日)

1890年(明治23年)のこの日、東京市内と横浜市内の間で日本初の電話事業が開始し、千代田区に設置された電話交換局が営業を始めた。

加入電話は東京155台・横浜44台、電話交換手は女子7人・夜間専門の男子2人が対応した。当時の電話料金は定額料金で東京が40円・横浜35円。この時代、1円で米が15kg買えたため、今の値段にすれば40円は24万円くらいに相当し、当時の電話はとても高価なサービスだったことが分かる。

これよりも21年前の1869年(明治2年)10月23日、横浜裁判所構内に電信機役所が設置され、東京~横浜間で公衆電信線の架設工事が始まった。これに由来して10月23日は「電信電話記念日」、10月20日~26日は「電信電話週間」となっている。

東京~横浜間で電信サービスが開始されたのはその翌年の1870年(明治3年)のことである。

さらに、1876年(明治9年)にアレクサンダー・グラハム・ベル(Alexander Graham Bell、1847~1922年)が電話機を発明すると、翌1877年(明治10年)には工部省が電話機を早速輸入して実験を行い、電話機の国産化に着手した。

そして、上記のように1890年(明治23年)に逓信省により東京~横浜間の電話交換サービスが開始され、電信・電話は同省の下で運営管理されることになった。

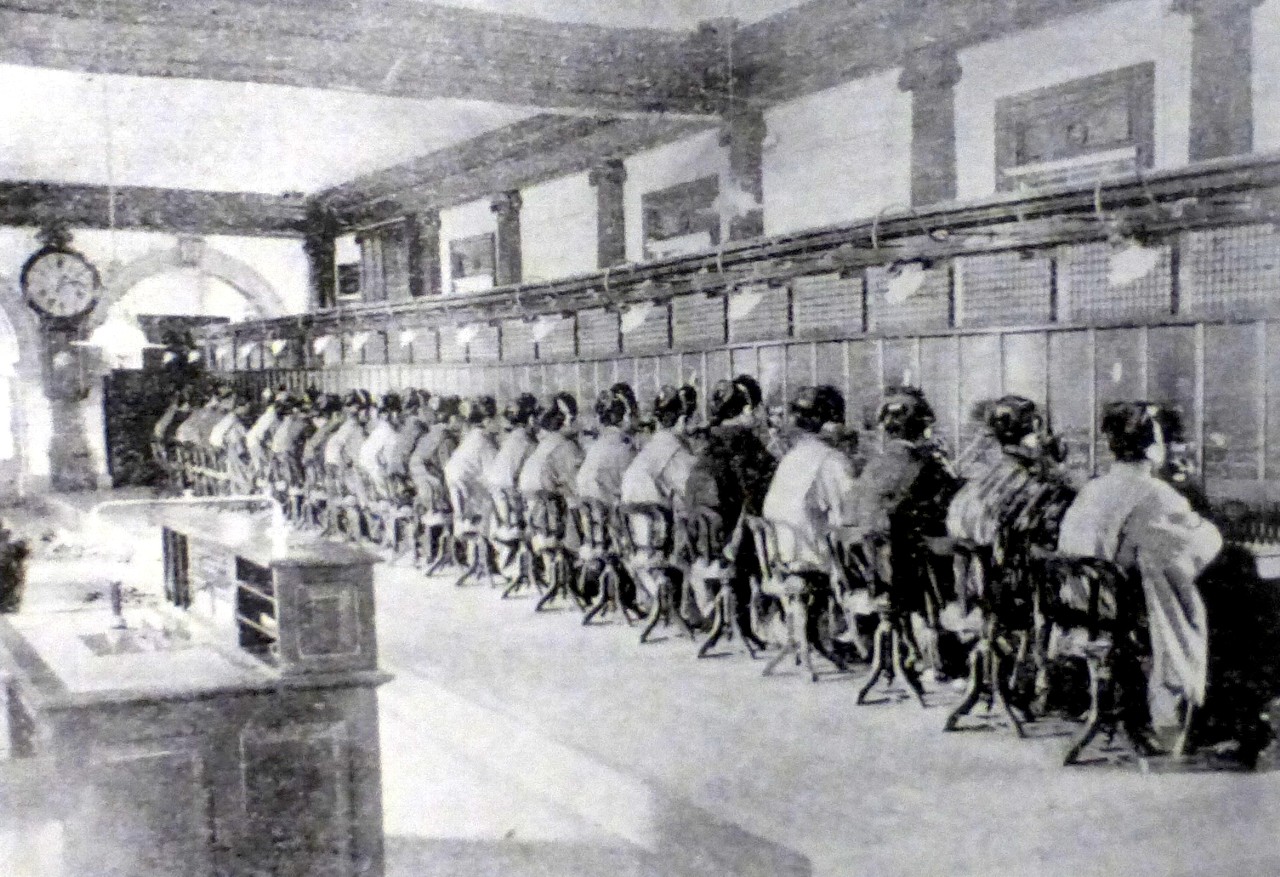

当時の電話には電話交換手という電話の回線をつなぐ業務を行う人がいた。電話局内にある交換台において、一組の電話プラグを適切なジャックに差し込むことで、電話の回線を接続し、電話で話すことができた。そのため、電話をかける時は、最初に電話局の交換手を呼び出し、相手の電話に接続してもらっていた。

紙の記念日(12月16日 記念日)

1875年(明治8年)のこの日、東京・王子の「抄紙会社」の工場で営業運転を開始した。

抄紙会社は、実業家・渋沢栄一(しぶさわ えいいち、1840~1931年)が大蔵省紙幣寮から民間企業として独立させたもので、明治時代に入ってから間もない1873年(明治6年)に設立された。輸入に頼っていた洋紙の国産化を企図した会社であり、王子製紙の前身となった。

王子製紙の社名は、創業した東京・王子の地名に由来する。その後、合併を繰り返し、国内市場8割以上を握る巨大製紙会社へと発展していった。その規模から「大王子製紙」と称された。

戦後の財閥解体政策によって過度経済力集中排除法の対象となり、1949年(昭和24年)に解体された。後継会社は苫小牧製紙・本州製紙・十條製紙の3社である。この3社はその後の再編により、現在の王子ホールディングス(旧:苫小牧・本州)と日本製紙(旧:十條)になっている。

身近な家庭用の商品として、王子ネピアが製造・販売するティシュやトイレットロールのブランド「ネピア(nepia)」がある。ネピアの商品には、他にもキッチンタオルやウエットティシュ、マスク、紙おむつなどがある。

また、渋沢栄一は、第一国立銀行(後:第一銀行・第一勧業銀行、現:みずほ銀行)や東京瓦斯(東京ガス)、東京海上火災保険(現:東京海上日動火災保険)、田園都市(現:東急)、帝国ホテル、東京証券取引所、麒麟麦酒(現:キリンホールディングス)、サッポロビール(現:サッポロホールディングス)、東洋紡績(現:東洋紡)などといった多種多様な企業の設立・経営に関わり、「日本資本主義の父」と称される。理化学研究所の創設者でもある。