おはようございます🌞

いきなりですが…

先月のアクセス数が、前月より多くなりました‼️

4月のアクセス数 6415

3月のアクセス数 5747

2月のアクセス数 4480

これも、読者の方の皆さんのおかげです。

いつもありがとうございます🙇♂️

あなたの好きな人のタイプは?

▼本日限定!ブログスタンプ

婚活の日(5月2日 記念日)

東京都新宿区西新宿に本社を置き、業界屈指のカウンセラー数を誇り、紹介とサポートの両面から幸せな結婚へのチャンスを広げる結婚情報サービスのサンマリエを運営するハピライズ株式会社(現:株式会社サンマリエ)が制定。

日付は「こ(5)んかつ(2)」(婚活)と読む語呂合わせから。記念日を制定することで結婚活動(婚活)をバックアップする姿勢をさらに明確にした。記念日は一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。

サンマリエについて

サンマリエは会員の人たちの幸せな結婚生活を本気で願っている。本当の「出逢い」とは、人生そのものを変えるくらい重要なもの。「いい出逢い」は「いい結婚」につながり、「幸せな家庭生活」そして「豊かな人生」へとつながっていく。

会員一人ひとりがより豊かに人生を歩むことができるように、ベストパートナーづくりのプロとしての意識を高く持ち、成婚者数業界No.1の結婚相談所を目指している。

サンマリエでは担当スタッフからの紹介を軸にして、お見合い、データベース検索、お見合いパーティー、お役立セミナーなど、多種多様のサービスを用意している。

世界まぐろデー(5月2日 記念日)

2016年(平成28年)12月の国連総会で制定。翌2017年(平成29年)から実施。国際デーの一つ。英語表記は「World Tuna Day」。

現在、80ヵ国以上が、まぐろ漁を行い、数多くのまぐろ漁船があらゆる海洋で活動している。そして、まぐろ漁はインド洋と太平洋でこれからも引き続き拡大すると考えられる。また、多くの国々が、食の安全保障と栄養、経済開発、雇用、政府の歳入、暮らし、文化および余暇について、まぐろ資源に大きく依存している。

まぐろは個体数が少ない上に需要が高いため、世界中で乱獲され、国際的な資源の保護が叫ばれている。この国際デーは、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を達成するために持続可能に管理された資源の重要性を認識するための日である。

マグロについて

マグロ(鮪)は、サバ科マグロ属(学名:Thunnus)に分類される硬骨魚類の総称である。暖海性で外洋性・回遊性の大型肉食魚で、日本を始めとする世界各地で重要な食用魚として漁獲されている。

全世界の熱帯・温帯海域に広く分布するが、種類によって分布域や生息水深が異なる。海中では口と鰓蓋を開けて遊泳し、ここを通り抜ける海水で呼吸する。泳ぎを止めると窒息するため、たとえ睡眠時でも止まらない。

マグロ属には、クロマグロ、タイセイヨウクロマグロ、ミナミマグロ、メバチ、ビンナガ、キハダ、コシナガ、タイセイヨウマグロの8種が含まれる。英語名「Tuna」は「マグロ」と日本語訳されがちであるが、実際は上位分類群のマグロ族(Thunnini)全般を指し、マグロだけでなくカツオ、ソウダガツオ(マルソウダ、ヒラソウダ)、スマなどを含む。

「マグロ」の名前の由来は、目が大きく黒い魚であることから「目が黒い」→「目黒」→「まぐろ」となったという説がある。また、保存することが困難とされたマグロは、常温で時間が経つと真っ黒になることから「まっくろ」→「まくろ」→「まぐろ」となった説もある。

緑茶の日(5月2日頃 記念日)

東京都港区東新橋に事務局を置き、お茶文化の振興を図ることを目的として設立された公益社団法人・日本茶業中央会が制定。

日付は5月1日頃の雑節「八十八夜」が茶摘みの最盛期であることから。

2月4日頃の二十四節気「立春」から数えて88日目となる八十八夜は、年によって日付が変わり、近年では5月1日または5月2日となる。2023年(令和5年)の「八十八夜」と「緑茶の日」は5月2日(火)である。

古くから「仙薬」と称されるほど八十八夜の新茶は栄養価が高いといわれる。

同会では国民の祝日「昭和の日」の4月29日から「こどもの日」の5月5日までの一週間を「緑茶の週間」(グリーンティーウィーク)に制定している。これらの時期を中心として、全国的に茶摘み体験や新茶の試飲会など緑茶・日本茶に関するイベントが開催される。

「八十八夜」と「緑茶の日」の日付は以下の通り。

- 2016年5月1日(日)

- 2017年5月2日(火)

- 2018年5月2日(水)

- 2019年5月2日(木)

- 2020年5月1日(金)

- 2021年5月1日(土)

- 2022年5月2日(月)

- 2023年5月2日(火)

緑茶について

緑茶(りょくちゃ)は、チャノキ(茶の木)の葉から作ったお茶のうち、摘み取った茶葉を加熱処理して発酵を妨げたもので、日本茶全般を指す。緑茶(日本茶)には、煎茶、ほうじ茶、てん茶、抹茶、玉露、かぶせ茶などがある。

近年、健康志向の高まりもあり、多くの飲料メーカーから缶やペットボトルなどの緑茶飲料が発売されている。お~いお茶(伊藤園)、生茶(キリンビバレッジ)、伊右衛門(サントリー)、綾鷹(コカコーラ)などがある。

「ノンカロリー」「カテキン効果」などを宣伝文句に販売され、健康に良いとのことで欧米やアジア諸国でも緑茶ブームが起きている。

関連する記念日として、同日は「新茶の日」、7月8日は「中国茶の日」、10月1日は伊藤園が制定した「日本茶の日」、10月31日も同じ名称の「日本茶の日」となっている。

えんぴつ記念日(5月2日 記念日)

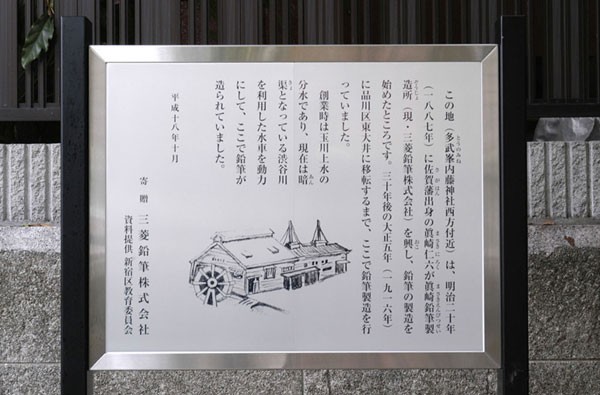

1886年(明治19年)のこの日、眞崎仁六が東京・新宿(新宿区内藤町)に眞崎鉛筆製造所を創立し、日本初の鉛筆の工場生産が始まった。

眞崎仁六は1878年(明治11年)にフランス・パリで行われた万博で鉛筆というものを初めて見て感動を受けたことをきっかけに、様々な研究と努力を重ね、水車を動力とした工場を建てた。この眞崎鉛筆製造所は、後に三菱鉛筆株式会社となった。

記念日の由来となる年月日は書籍に記載のある情報であるが、同社の公式サイトでは鉛筆工場を建て、鉛筆の工業生産を開始したのは1887年(明治20年)との記載がある。また、月日については公式サイトに記載はなく、鉛筆の生産が始まった月日は不明のようである。記念日を制定した団体や目的も定かではない。

また、同社の創業年も公式情報で1887年(明治20年)となっている。その後、2006年(平成18年)10月、同社は創業120年を記念し、創業の地である新宿区内藤町に「鉛筆の碑」を建立し、新宿区に寄贈しており、碑の説明板にも1887年(明治20年)に鉛筆の製造を始めたと明記されている。

これらの情報から、日本初の鉛筆の工場生産が始まった日付は、1886年(明治19年)5月2日は正しいとは言えないが、1887年(明治20年)5年2日とも言えない状況である。そのため、5月2日は「えんぴつ記念日」という情報が正しいかは不明であるが、情報提供の意味も含めてこの頁を残しておく。

ちなみに、鉛筆の起源は今から約600年前の14世紀頃、イタリアで鉛とすずを混合した芯を木軸に装着した鉛筆が作られたと言われている。日本に渡来したのは江戸時代初期。どのようにして日本に渡ったかは定かではないが、徳川家康に献上されたものと考えられ、現在も静岡県の久能山東照宮博物館に保存されている。