おはようございます😃

まだ眠いって!!![]()

好きなミュージックビデオある?

▼本日限定!ブログスタンプ

このMVは泣けます![]()

『ミセナイナミダハ、きっといつか』

『星影のエール』

ミュージックの日(3月19日 記念日)

東京都新宿区西新宿に本部を置く音楽関係者の労働団体・日本音楽家ユニオンが1991年(平成3年)に制定。

日付は「ミュー(3)ジック(19)」と読む語呂合わせから。

クラブなどで働く演奏家たちの存在をアピールし、生の音楽をもっと楽しんでもらうこと、また、日本の音楽文化と音楽家の現状について広く理解を求め、その改善のための支持を得ることが目的。この日を中心に全国各地でコンサートなどのイベントが開催される。

リンク:日本音楽家ユニオン

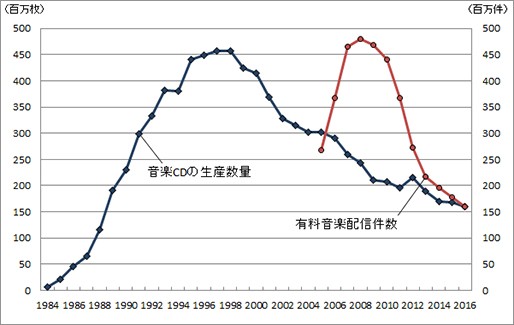

音楽CDの生産数量について

日本レコード協会によると、音楽CD(8cmと12cm)の生産枚数の推移は、1984年(昭和59年)以降増加傾向にあったが、1998年(平成10年)の4億5千7百万枚をピークとして減少傾向に転じ、2016年(平成28年)には1億5千9百万枚となり、ピークの半分以下に減少している。

一方、有料音楽配信でダウンロードされた曲の件数の推移をみると、2005年(平成17年)以降増加していたが、2009年(平成21年)から減少に転じ、2016年(平成28年)では1億5千9百万件となっている。

音楽CDの生産数量と有料音楽配信件数の推移

画像元:なるほど統計学園

音楽CDの不況の原因については、インターネット・携帯電話などの普及によって人々の消費様式が多様化し、それにより人々が音楽のために使う消費の割合が下がったと考えられる。特に若者はCDの購入よりも、携帯電話の通話料金に消費を回すようになった。

他にも、音楽配信によるデジタル・ダウンロードへの移行、インターネット上での音楽ファイルの違法アップロードの蔓延、CDに代わる次世代オーディオ規格の失敗などが挙げられる。

その後、2021年(令和3年)時点では、スマートフォンが一般的に使用され、CDなど商品ごとに購入金額を支払うのではなく一定期間の利用権として定期的に料金を支払うサブスクリプション方式(サブスク)や、動画共有サービスYouTube(ユーチューブ)を利用した音楽コンテンツの配信などが増加している。

銀座コージーコーナー・ミルクレープの日(3月19日 記念日)

東京都中央区銀座に本店を構え、首都圏を中心に全国に400店舗以上の洋菓子店を展開する株式会社銀座コージーコーナーが制定。

日付は3と9で「ミ(3)ルク(9)レープ」と読む語呂合わせと、ミルクレープはたくさんの生地を「重ねる」ことから、「重=10」を3と9の間に挟んで3月19日としたもの。

同社の人気商品「ミルクレープ」の美味しさをより多くの人に知ってもらい、食べてもらうことが目的。記念日は2021年(令和3年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。

同社の「ミルクレープ」は、最適な薄さのクレープ生地と、マスカルポーネを使用したまろやかなクリームを何層にも重ねて出来たクレープのケーキで、クレープ生地とクリームが絶妙なバランスの一品である。

「ミルクレープ」は「ミル・クレープ」とも表記され、フランス語では「Mille crêpes」となる。これは「千枚のクレープ」という意味であり、「ミルク」と「クレープ」の合成語ではない。実際には20枚前後のクレープを使うことが多い。

銀座コージーコーナーは1948年(昭和23年)1月に創業した会社で、社名の「コージーコーナー」は「憩いの空間」(cozy=居心地のよい、corner=空間)という意味である。

テイクアウト販売専門のスイーツショップだけでなく特製デザートや食事も楽しめる喫茶室やカフェを併設した店舗など、様々な「憩いの空間」を用意している。

関連する記念日として、「コー(5)ジー(2)コーナー」と読む語呂合わせから5月2日は「コージーコーナーの日」、9の付く毎月9日・19日・29日は「クレープの日」となっている。

彼岸(春3月・秋9月 雑節)

「彼岸(ひがん)」とは、日本の「雑節」の一つで「お彼岸」とも呼ばれる。仏教に由来する行事とされ、3月の「春の彼岸」と9月の「秋の彼岸」がある。

彼岸は、二十四節気の「春分(3月21日頃)」と「秋分(9月23日頃)」を中日(ちゅうにち)とし、前後各3日を合わせた各7日間であり、1年で計14日ある。この期間に行う仏教の行事を「彼岸会(ひがんえ)」と呼び、一般的にはこの期間に「お墓参り」をする。

彼岸の最初の日を「彼岸入り」や「お彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」や「お彼岸の明け」などと呼ぶ。なお、中日の「春分」は「春分の日」、「秋分」は「秋分の日」として国民の祝日となっている。

2023年(令和5年)の「春の彼岸」の日付は以下の通り。

- 3月18日(土)彼岸入り

- 3月19日(日)

- 3月20日(月)

- 3月21日(火)中日(春分)

- 3月22日(水)

- 3月23日(木)

- 3月24日(金)彼岸明け

同年の「秋の彼岸」の日付は以下の通り。

- 9月20日(水)彼岸入り

- 9月21日(木)

- 9月22日(金)

- 9月23日(土)中日(秋分)

- 9月24日(日)

- 9月25日(月)

- 9月26日(火)彼岸明け

俗に、中日は先祖に感謝する日とされ、残る6日は、悟りの境地に達するために必要な6つの修行徳目「六波羅蜜(ろくはらみつ)」を1日に1つずつ修める日とされている。

彼岸は仏教行事に由来するとされるが、彼岸の行事は日本独自のものであり、インドや中国の仏教にはない。歴史的には、806年(延暦25年)に日本で初めて仏教行事としての彼岸会が行われた。

民俗学では、彼岸は元は日本古来の土俗的な太陽信仰や祖霊信仰が起源だろうと推定されている。民俗学者・五来重(ごらい しげる、1908~1993年)は「彼岸」という言葉の由来について、豊作を太陽に祈願する太陽信仰の言葉「日の願い」から「日願(ひがん)」となり、後に仏教用語の「彼岸」と結び付いたと説いている。

日本では彼岸に供え物として、もち米とあんこを使用した「ぼた餅」や「おはぎ」と呼ばれる食べ物が作られ、食される。これらの名前は、彼岸の頃に咲く花である春の牡丹(ぼたん)と秋の萩(はぎ)に由来すると言われる。

日本の気候を表す慣用句に「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉がある。これは「冬の寒さ(残寒)や夏の暑さ(残暑)は彼岸の頃まで続き、彼岸を過ぎると和らぎ、凌ぎやすくなる」という意味である。

彼岸に由来する花として「ヒガンバナ(彼岸花)」がある。ヒガンバナは、ヒガンバナ科の多年草で、鮮やかな赤い花を咲かせる。地下の球根には強い毒性がある有毒植物であるが、かつては飢饉(ききん)や災害の際に食べる救荒(きゅうこう)作物として球根のデンプンを毒抜きして食べていた。

ヒガンバナの名前は、秋の彼岸の頃に、突然に花茎(かけい)を伸ばして鮮やかな赤色の花が開花することに由来する。その他の由来として、これを食べた後は「彼岸(死)」しかない、という説もある。

また、彼岸に由来する花として「ヒガンザクラ(彼岸桜)」もある。ヒガンザクラは、バラ科の落葉小高木で、本州中部以西に多く、観賞用として庭などに植えられる。

ヒガンザクラの名前は、春の彼岸の頃に花を咲かせることに由来する。各地のサクラの開花・満開を判断する標本木(ひょうほんぼく)の「ソメイヨシノ(染井吉野)」より少し早く開花するのが特徴である。