おはようございます😃

3連休もあっという間だったな😢

また現実が押し寄せて来るぅ〜![]()

![]()

![]()

こんなパワー掃除機が欲しいっ

110番したことある?

▼本日限定!ブログスタンプ

110番の日(1月10日 記念日)

警視庁が1985年(昭和60年)に制定し、翌1986年(昭和61年)から実施。

日付は電話番号の110番にちなむ。110番に関心を持ってもらい、また110番の適切な利用を推進することが目的。この日には警視庁での通信指令センターの一般公開など、全国の警察において関連のキャンペーンが行われる。

110番は戦後の連合国軍最高司令部(GHQ)の勧告で1948年(昭和23年)10月1日に、東京などの8大都市で始められた。東京では最初から110番だったが、大阪・京都・神戸では1110番、名古屋では118番など地域によって番号が異なっており、全国で110番に統一されたのは1954年(昭和29年)のことである。

ひものの日(1月10日 記念日)

愛知県名古屋市に本社を置き、ひものの専門店「塩干の太助」を運営する株式会社太助が制定。

日付は干物(ひもの)の「干」の字が「一」と「十」に分解できることから。

日本の伝統食品としての干物を、より多くの人に知ってもらい、食べてもらうことが目的。塩干の太助では毎月10日に「ひものの日」イベントを開催しており、干物の感謝価格での販売などを行っている。記念日は2017年(平成29年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。

塩干の太助では、縞ほっけ開き、瀬付き真あじ開き、灰干さんま開き、金目鯛開き、時鮭山漬、桜えび釜揚、しらす干し、辛子明太子、味付け数の子、尾張屋の太助の粕漬、うなぎ蒲焼など保存食である干物を中心に数多くの商品を取り扱っている。

リンク:塩干の太助

干物について

干物は、魚などの魚介類の身を干して水分を減らすことで貯蔵可能になる乾物である。「干物」は「乾製品」(dried product)と同義とされている。日本のみならず世界各国で作られている。

日本において干物は古くは奈良時代に宮廷への献上品とされた。江戸時代頃には一般庶民に広まった。ほとんどの干物では天日乾燥(天日干し)が基本であるが、工場など大量生産を行うところでは乾燥機による人工乾燥が行われる。

明太子の日(1月10日 記念日)

福岡県福岡市博多区に本社を置き、「味の明太子」などを製造・販売する株式会社ふくやが制定。

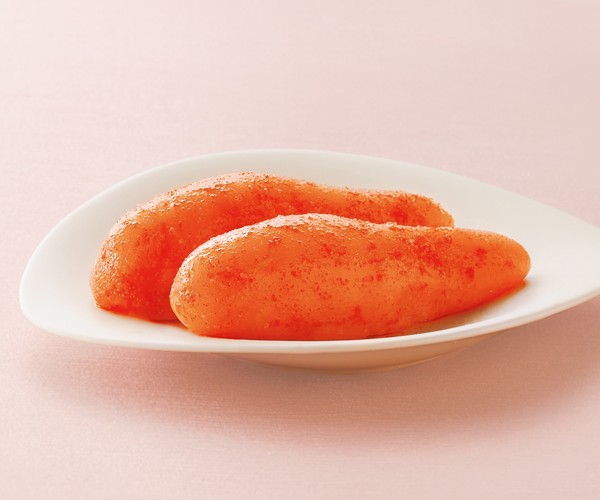

1949年(昭和24年)のこの日、前年のふくやの創業以来研究を重ねてきた「明太子」を初めて店頭に並べ、福岡名産「辛子明太子」が誕生した。

同社の「味の明太子」には定番商品の「レギュラー」のほかに、辛さ控えめの「マイルド」や着色料を使わない「無着色」、辛みと旨みが際立つ「辛口」などの商品がある。

明太子について

「明太子」とは、介党鱈(すけとうだら)の卵(鱈子:たらこ)の塩辛で、元々は朝鮮半島に伝わる家庭の惣菜だった。これを日本人の口に合うように味付けして、「辛子明太子」が作り上げられた。

スケトウダラ以外のマダラなどを材料とした製品は、「辛子明太子」と呼ぶことは出来ない事情により、「明太子」「めんたい」などと略して表記されることもある。「めんたいスパゲティー」のような使われ方もされる。

また、「めんたい」は明太子を指す言葉以外にも、1970年代から1980年代にかけて博多を中心としたロック・ムーブメント「めんたいロック」のように、九州博多の代名詞として用いられることもある。

この日とは別に、「明太子」という名称が日本で初めて新聞に登場した日に由来して、12月12日も「明太子の日」となっている。