最近えんぴつ使った?

▼本日限定!ブログスタンプ

埼玉県民のための鉛筆「10B」がある

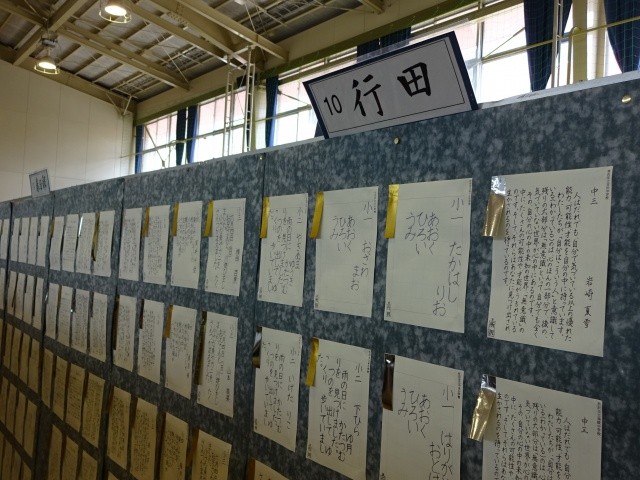

埼玉県は戦後から書写教育が盛んで、鉛筆で字を上手に書くことを目的とした硬筆展「埼玉県硬筆中央展覧会」がある。

埼玉県硬筆中央展覧会

画像元:行田市立南河原中学校

この硬筆展は毎年6月に開催され、県内の小・中・高生が参加する。

小学生は鉛筆、中・高生はペンや万年筆で出品する。

より字を綺麗に書けるようにと2008年(平成20年)に三菱鉛筆が埼玉県民向けに「10B」の鉛筆を発売した(群馬県でも限定発売された)。

10Bの数字は芯の硬さを表し、BはBLACK(黒い)の頭文字で、10Bは三菱鉛筆の中でも最も軟らかく濃い。

また、普通の鉛筆よりも芯が太く、なめらかな書き味が特徴である。

三菱鉛筆「ハイユニ」の10Bは1本140円(税抜)で、さらに高級な10Bの「筆鉛筆」という1本400円(税抜)の鉛筆もある。

10Bの「筆鉛筆」

左が標準的な芯径2ミリの鉛筆、右が4ミリの筆鉛筆。

画像元:日経トレンディネット

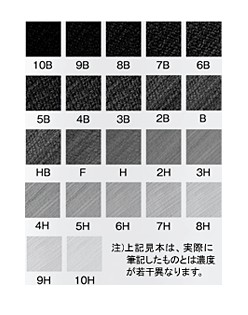

ちなみに、三菱鉛筆「ハイユニ」には10Bから10Hまでの22種類があり、世界一の硬度幅である。

鉛筆の硬度

画像元:三菱鉛筆

HはHARD(硬い)の頭文字で、三菱鉛筆には最も硬くて色の薄い鉛筆として「10H」の鉛筆がある。FはFIRM(しっかりした)の頭文字で、HとHBの中間の硬さと濃さを持った鉛筆である。

えんぴつ記念日(5月2日 記念日)

1886年(明治19年)のこの日、眞崎仁六が東京・新宿(新宿区内藤町)に眞崎鉛筆製造所を創立し、日本初の鉛筆の工場生産が始まった。

眞崎仁六は1878年(明治11年)にパリで行われた万博で鉛筆というものを初めて見て感動を受けたことをきっかけに、様々な研究と努力を重ね、水車を動力とした工場を建てた。この眞崎鉛筆製造所は、後に三菱鉛筆株式会社となった。

鉛筆の起源は今から約600年前の14世紀頃、イタリアで鉛とすずを混合した芯を木軸に装着した鉛筆が作られたといわれている。日本に渡来したのは江戸時代初期。オランダ人が徳川家康に献上したもので、現在も静岡県の東照宮博物館に保存されている。

さらにこんな記念日でもあります![]()

![]()

世界まぐろデー(5月2日 記念日)

2016年(平成28年)12月の国連総会で制定。翌2017年(平成29年)から実施。国際デーの一つ。

英語表記は「World Tuna Day」。

現在、80ヵ国以上が、まぐろ漁を行い、数多くのまぐろ漁船があらゆる海洋で活動している。

そして、まぐろ漁はインド洋と太平洋でこれからも引き続き拡大すると考えられる。

また、多くの国々が、食の安全保障と栄養、経済開発、雇用、政府の歳入、暮らし、文化および余暇について、まぐろ資源に大きく依存している。

まぐろは個体数が少ない上に需要が高いため、世界中で乱獲され、国際的な資源の保護が叫ばれている。この国際デーは、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を達成するために持続可能に管理された資源の重要性を認識するための日である。

マグロについて

マグロ(鮪)は、サバ科マグロ属(学名:Thunnus)に分類される硬骨魚類の総称である。暖海性で外洋性・回遊性の大型肉食魚で、日本を始めとする世界各地で重要な食用魚として漁獲されている。

全世界の熱帯・温帯海域に広く分布するが、種類によって分布域や生息水深が異なる。海中では口と鰓蓋を開けて遊泳し、ここを通り抜ける海水で呼吸する。泳ぎを止めると窒息するため、たとえ睡眠時でも止まらない。

マグロ属には、クロマグロ、タイセイヨウクロマグロ、ミナミマグロ、メバチ、ビンナガ、キハダ、コシナガ、タイセイヨウマグロの8種が含まれる。英語名「Tuna」は「マグロ」と日本語訳されがちであるが、実際は上位分類群のマグロ族(Thunnini)全般を指し、マグロだけでなくカツオ、ソウダガツオ(マルソウダ、ヒラソウダ)、スマなどを含む。

「マグロ」の名前の由来は、目が大きく黒い魚であることから「目が黒い」→「目黒」→「まぐろ」となったという説がある。また、保存することが困難とされたマグロは、常温で時間が経つと真っ黒になることから「まっくろ」→「まくろ」→「まぐろ」となった説もある。

10月10日は「まぐろの日」、毎月16日は「トロの日」となっている。

まぐろはボクの大好物じゃん![]()

コージーコーナーの日(5月2日 記念日)

東京都中央区銀座に本店を置き、全国に400店舗以上の洋菓子店を展開する株式会社銀座コージーコーナーが制定。

日付は「コー(5)ジー(2)コーナー」と読む語呂合わせから。同社は1948年(昭和23年)1月に東京・銀座六丁目に開業した小さな喫茶店から始まった。

その社名である「コージーコーナー」は「憩いの場所」(cozy=居心地のよい、corner=空間)の意味があり、洋菓子を通じてひとりでも多くの人に安らぎのひとときを提供したい、笑顔になってほしいとの思いが込められている。

記念日は2019年(平成31年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。

コージーコーナーについて

「スイーツですべての人を笑顔に」という創業当時の思いは今も息づいており、はじまりの銀座から全国へ笑顔を広げてきた。現在、銀座一丁目にある本店は銀座コージーコーナーのシンボル的な存在であり、伝統を守りつつも時代に合ったスイーツを創出し続けている。

主要商品としては、子犬サブレ、ジャンボシュークリーム、リーフパイ、マドレーヌが挙げられる。その他、スフレワッフルや銀座プリン、エクレア、苺のショートケーキ、モンブラン、チーズケーキ、チーズスフレ、チョコレート、アイスなど、常時200種類以上の商品が店頭を華やかに彩っている。

同社の主力である洋菓子は、関東地区にある衛生管理の行き届いた3つの工場で効率的に生産され、つくりたての新鮮なお菓子をお客さまのもとにお届けするべく、配送・物流システムの管理にも力を入れている。

くまさんケーキ🎂は可愛いね

紙コップの日(5月2日 記念日)

東京都品川区東五反田に本社を置き、日本の「紙コップ」のリーディングカンパニーである東罐興業(とうかんこうぎょう)株式会社が制定。

日付は、紙コップを使用する機会が多いゴールデンウィークの期間であることと、「コ(5)ップ(2)」と読む語呂合わせから。夏に向けて暑くなり始めるこの時期に、水分補給を意識して健康に夏を乗り切って欲しいという思いも込められている。

記念日を通じて紙コップの認知度とイメージの向上が目的。記念日は2019年(令和元年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。

同社は、1943年(昭和18年)2月18日に設立された会社で、紙やプラスチックの素材を使用した包装容器の製造・販売、仕入商品の販売などを行っている。

現代社会の課題でもある環境への配慮に加え、印刷や形状の美しさ、耐熱性、気体を透過させにくいガスバリア性などの機能を併せ持つ製品を数多くラインナップし、最高の品質を適正な価格で提供できるよう努めている。

同社の紙コップには、飲料用の「一般紙コップ」のほかに、「自動販売機対応紙コップ」やエアー層を形成した「断熱性エアーウォール紙コップ」、医療用のメモリの入った「検査用コップ」や「バリウム用コップ」などの製品がある。

日本製の紙コップは、もともと飲料用でなくアイスクリーム用から始まったと言われており、1930年(昭和5年)頃に紙製のアイスクリーム容器が製造された。現在において紙コップは、飲料水を入れるほか、自動販売機や花見、ポップコーン、検尿、糸電話などにも用いられる。

今年は新型コロナで、紙コップの売り上げにも影響が出てるんじゃないのかな![]()