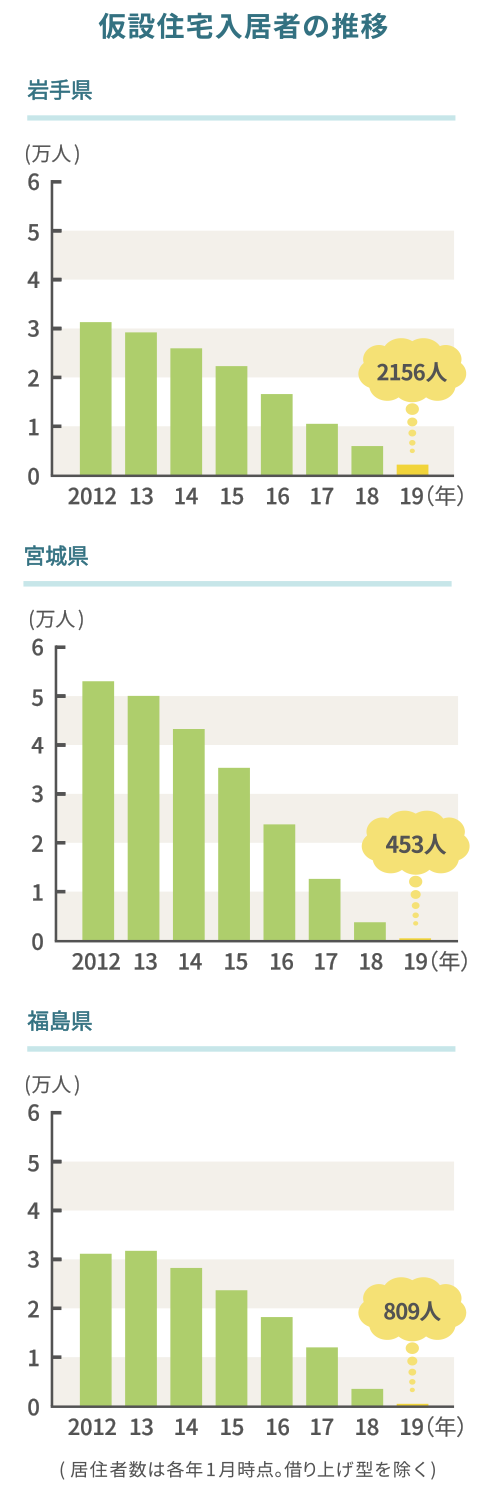

仮設住宅の提供、原則3月末まで

被災者のために建設されたプレハブ建ての応急住宅「仮設」。大災害が相次いだ平成になって、日本語として定着してしまった。岩手、宮城両県は被災から8年を過ぎるこの3月末で、仮設の提供を終了する。福島県も東京電力福島第一原発が立地する双葉、大熊両町住民への提供を除き打ち切る。

仮設入居者数のピークは、被災から1年後の2012年3月の11万6565人。19年1月現在、3418人と3%にまで減った。仮設の次の受け皿となる災害公営住宅約3万戸はほぼ完成した。

一方で、仮設に住み続けてきた高齢者らの転居の問題は、公的支援の力が問われることになる。病気や体力の衰えなどのため、そもそも引っ越し作業が難しい実態もある。高齢者ら弱者の生活支援を公的な各機関が緊密に連携しなければならない最終局面を迎えている。

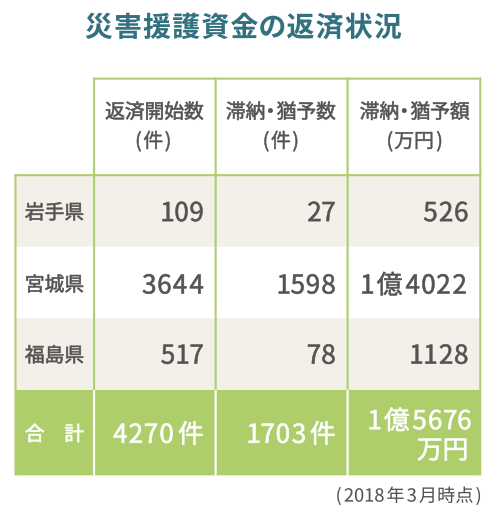

厳しい生活、返済なし4割も

大災害が発生して災害救助法が適用された場合、市町村が低所得の被災世帯に対して最大350万円を貸し付ける制度がある。この災害援護資金の返済が、期限までにされていない件数が2018年3月末時点で4割に上る。被災から立ち直れず、今なお厳しい生活実態を示している。

被災3県の返済状況をまとめると、4270件のうち、滞納になったり、返済猶予を求められたりするケースは1703件。その額は1億5676万円になる。仙台市によると、猶予を求めるのは、年金だけで生活する高齢者や大学生の子どもがいる家庭が多い。

1995年の阪神大震災では、兵庫県内の13市が貸し付けた計1309億円の災害援護資金のうち、2018年9月末時点で53億円が未返済となっている。

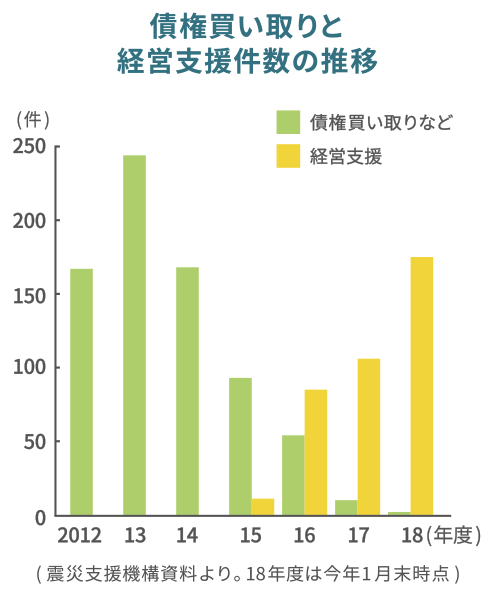

二重ローン解消後も展望見えず

東日本大震災で事業基盤そのものを痛めつけられた小規模事業者の金融支援に当たってきた、東日本大震災事業者再生支援機構。当初は、震災前からの借り入れと復旧への新たな債務を抱える「二重ローン」解消のため、債権買い取りに取り組んできた。その後は、本格的な地域全体の活性化を目指し、経営支援に力点を移した。しかし、将来を見通せず廃業する業者もあり、地域経済は厳しい道のりが続いている。

二重ローン解消のための被災者からの債権買い取りは2013年度の243件をピークに減少。同支援機構は「2万人近い雇用を守れた」と自負する。また、販路開拓などを後押しする経営支援も15年秋から開始。19年1月末現在で支援件数は377件となった。

しかし、岩手、宮城の沿岸部では流出した人口は戻っていない。また、原発事故の避難指示区域が残る福島は風評が残り、観光産業も苦戦が続く。

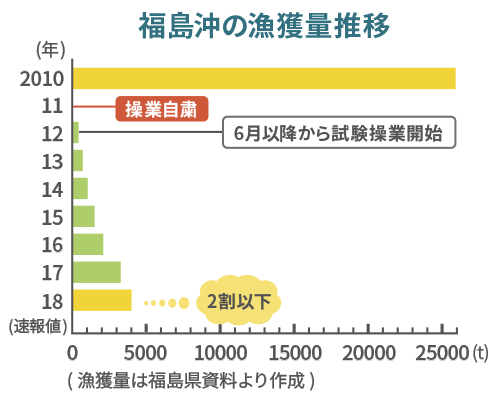

今も風評、回復しない漁獲量

福島県の水産復興への道は、今も見えていない。暖流と寒流がぶつかり合う潮目という格好の漁場を持つが、漁獲量は震災前の約15%と、福島の漁業は依然として風評被害に苦しめられている。

震災前の2010年の漁獲量は2万5914トンだった。原発事故後の1年余りは操業そのものが自粛され、12年6月にようやく試験操業を始めた。漁獲量は毎年増えてはいるものの、回復に勢いがない。18年の漁獲量(速報値)は4010トンにとどまっている。

県の放射性物質検査で基準値を超えたものはゼロ。安全性は保証されているが、昨年3月には、タイの首都バンコクで福島産ヒラメの販売促進イベントが現地の市民団体の反対で中止に追い込まれるケースがあった。

県漁連は必死に国内外で販路の再構築、拡大を目指すが、「風評」を克服するのは容易ではない。

存続の岐路に立つ民俗芸能

東日本大震災の大津波は、海沿いの町や村に古くから伝わる数々の芸能文化ものみ込んだ。何とか復活したものもあるが、そもそも人が戻らず再開できないものもある。

岩手県三陸海岸沿いの集落に340年以上前から伝わる「黒森神楽」は、被災から3カ月半後に再開され、仮設住宅を回り被災者の健康を祈願してきた。

宮城県東松島市月浜地区で200年以上伝わる「月浜のえんずのわり」。えんずのわりは、意地の悪いという方言で、田畑を荒らす意地の悪い鳥を月浜の男の子が追い払う小正月の行事。今年は引っ越した中学生の応援も得て3人で行った。来年からは女子の参加も検討するという。

全国的にも有名な福島県南相馬市の「相馬野馬追」は復活したが、同市に隣接する浪江町の「津島の田植踊」は原発事故による帰還困難区域にあり、再開を果たせていない。

東日本大震災 あの時といま

津波被害からの復旧が進む大船渡市街地

(岩手県大船渡市)

造成を進める南三陸町の町並み

(宮城県南三陸町)

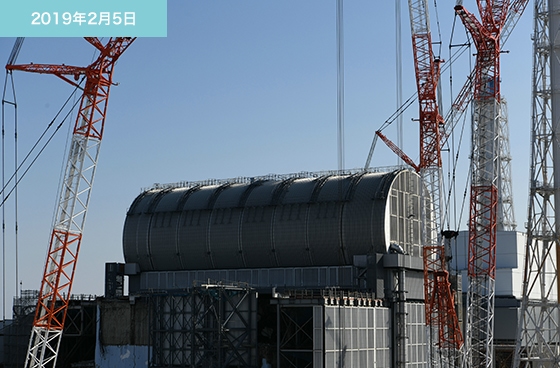

福島第一原子力発電所3号機の原子炉建屋

(福島県大熊町)