リスパダール、サインバルタ適応追加承認

これまで小児等への投与については、「使用経験がない」という表記だった「リスペリドン」(商品名リスパダール)が、「小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性」に対して承認されることになった。

これまで小児に対しては適応外処方だったが、これで「正々堂々」、何の後ろめたさもなくリスペリドンを処方できる(と自身のブログに書いている精神科医もいた)ことになったわけだ。

さらに、腰痛にサインバルタが承認された。サインバルタといえば「うつの痛み」というCMを流し、各方面からの(精神科医自身も含めて)反論に合い、CMをひっこめるという一幕もあったが、結局「痛みへの処方」がこういう形で実現したというわけだ。

これに関しては、審議の中である委員から「整形外科医が、『自殺企図』の副作用のある薬を処方することに対し、リスクを指摘する声が複数上がった」が、結局多数決で決まったらしい。

https://www.mixonline.jp/Article/tabid/55/artid/53710/Default.aspx

リスクを指摘する声が上がっても、承認されてしまえば「こっち(医師側)のもの」。腰痛で整形外科を受診すれば、今後「サインバルタ」の処方になるだろう。

としたら、整形外科医は、処方する際「自殺念慮」という副作用があることをきちんと患者に説明するのだろうか?(インフォームドコンセント上説明しなければならないはずだが……しないだろうな。そもそも精神科医はそんな説明はしない(のが常識となっている))。

ちなみにpmdaが出している以下のページでは、薬の検索をすると添付文書と同時に、副作用が疑われる症例の数々を見ることもできるようになっている。

http://www.info.pmda.go.jp/fsearchnew/jsp/menu_fukusayou_base.jsp

試しに、「リスパダール」で調べたところ、

10代=悪性症候群、成長遅滞、歩行障害、心室内伝導障害

小児=外科手術(意味がよくわからないが)、昏睡、ジストニア、

10歳未満=ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群

ざっと見ただけでも(2015年と2014年の前半)これだけのものが見つかった。(年齢不明も多数ある。また、びっくりするのは60歳代~80歳代への投与、副作用報告がたくさんあることで、死亡という例もかなりの数上がっていることだ。)

リスペリドンに始まり、これからもおそらく小児への適応承認は拡大していくことと思われる。昨年の読売新聞に、「向精神薬 子どもへの処方増加」を伝える中で、その薬の多くが適応外処方であること、したがって小児への治験を進めるべきという論調の記事があったが、それが結局、こういう形で反映されたというわけだ。

適応拡大を伝える記事によるとリスパダールは――

この適応症について、厚労省の「医療上必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」で開発の必要性が指摘され、同省が開発を要請していた。投与対象となる易刺激性の具体的症状は、自傷行為や攻撃性等。自閉症患者約45万人のうち、易刺激性に対する薬物療法の対象は約1割の4万5000人と推定される。日本で、小児の自閉症障害、精神遅滞に伴う異常行動等り効能・効果を有する薬剤としてオーラップ(ピモジド)があるが、今回の適応追加で他の薬物療法の選択肢となる。15年10月現在、自閉症に関連する効能・効果として、米国など16の国、地域で承認済。

つまり、4万5000人にリスパダールが処方可能。いったいどれくらいの利益だろうか、ヤンセンファーマは。

ADHDの薬物療法

母親が自分の息子に、5歳からリスパダール、6歳からコンサータを飲ませているというブログ。すでに4,5年服薬しているらしい。

そのこと自体、他人がとやかく言うことではない。親は薬についていろいろ調べ、リスクも承知の上で飲ませているというのだから。ある人が言っていたが、「子どもの服薬は親次第」。まさにその通りである。

そして、you tubeにはこんなアニメもあることだし……。

小児期「ADHDの正しい理解のために」

最後に出てくるこの文字

監者 北海道大学大学院 教育学研究院

附属子ども発達臨床研究センター

教授 田中康雄先生

NPO法人えじそんくらぶ

そして、イーライリリーのロゴマーク。

一般の人はこういうのを見ても、たいしたことは考えないのかもしれない。しかし、製薬会社がわざわざお金を出して、こうしたものを制作する裏にどのような思惑が働いているか。それだけで「独立性」や「公平さ」が担保されているとは言い難いが、なぜか日本人は(お人よしなのか)、こういう製薬会社制作の映像を見て、丸ごと信じてしまう傾向がある。これはうつ病キャンペーンのときとまったく同じやり口だ。

私は薬についていろいろ調べて、「子どものために」薬を飲ませる選択をしたと言いながら、こういう映像を張り付けてしまうその感性は、かなり残念である。

イーライリリーとADHDと言えば、「ストラテラ」(抗うつ薬のできそこない)だ。

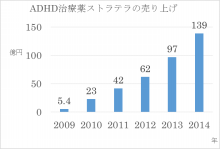

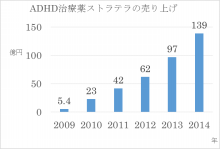

ストラテラの市場規模は以下のとおり。

ちなみに、ADHD薬のコンサータはヤンセンファーマで、この両者を合わせた「ADHD薬の市場規模」も、恐ろしいばかりに拡大している。

この右肩上がりは、どう考えても「自然」ではない。ADHDの過剰診断、薬物療法最優先という姿がくっきりと浮かび上がっていると思うのだが、見抜けない人もまだまだいる。

ちなみに2010年に出た国連子どもの権利委員会から日本政府への勧告である。

60、本委員会は、驚くべき数の子どもが情緒的幸福度の低さを訴えていることを示すデータ、ならびに、その決定要因が子どもと親、および子どもと教師との間の関係の貧困さにあることを示すデータに留意する。本委員会は、また、発達障害支援センターにおいて注意欠陥多動性症候群(ADHD)に関する相談件数が増加していることに留意する。本委員会は、ADHDの治療に関する研究および医療専門家への研修の開始を歓迎するが、この症状が主として薬物によって治療されるべき生理学的障害とみなされていること、および、社会的決定要因に対して適切な考慮が払われていないことを懸念する。

61、本委員会は、あらゆる環境における実効的な援助を確保する学際的アプローチにより、子どもおよび思春期にある子どもの情緒的および心理的幸福度の問題に対応するための実効的な措置を取ることを締約国政府に勧告する。本委員会は、また、ADHDの数量的傾向を監視すること、および、薬品産業から独立してこの領域における研究が実行されることを確保することを締約国政府に勧告する。

2010年よりさらに今はもっとずっと悪くなっている。

また、61の最後の文言――「薬品産業から独立してこの領域における研究が実行されること」……とあるが、日本ADHD学会は、2014年において、イーライリリーとヤンセンファーマから、それぞれ約1000万円、350万円の寄付を受けている。これのどこが「薬品産業から独立」しているというのか? 完全に国民を馬鹿にしていると思うのだが、でも、そう思わない人もかなりいるのだろう。

「発達障害者支援法」改正

「発達障害者支援法」の改正案が、現在超党派の国会議員によってその骨子がまとめられている(今国会中に提出する方向で)。

それで、昨日、その中心的役割を果たす国会議員の秘書さんに、「せっかく改正するなら、こういう点に留意してほしい」と衆議院議員会館までご説明に上がった。

真摯にお話は聞いていただいたが、今の発達障害者支援法が「薬物療法支援法」になりさがっている現実については、ほぼご存じない様子だった。

「精神科のお薬はね~」という一般論はお持ちである。だが、そのお薬が子どもにかなり使われているということはつながっていないらしい。

支援という美名の裏には、大いなる「勘違い」がある。医療につなげることを「支援」と考えている人々の存在。正直、それは私には「支援」ではなく「排除」に思えるが、果たしてどこまで伝わり、それがどこまで改正案に反映されるか……?

「支援法改正案」の中に、国連からの勧告を反映させて、過剰診断への歯止め、薬物治療以外の支援の模索を盛り込むべきである。直接「精神医療」に触れない法案だと、下手をすると「医療」(服薬)を受けることがすでに当たり前の条件となり、そのうえでの「就労支援」なんてことになりかねないのだ。現にリワーク等では、薬を飲み続けることが一つの条件のようになっている場合もあり、そこはうやむやにせず、はっきり「投薬」に対して楔を打ち込むべきなのではないかと考える。そこまでしないと、もうこの流れは止まらない。

児童相談所の問題

2月11日に行われた日本DCIの勉強会で「精神医療と子どもの権利」について話した際、私が児童相談所の問題について触れなかったことで、けしからんというご意見をいただいた。正直、児相の問題と精神医療の問題は重なる部分はあるが、その重なりはあまり大きい面積にはならないと感じている。児相が拉致した子どもをコントロールしやすいように精神薬を服薬させている――これはテーマとしては精神医療ではなく、児相のほうに重きがある。

児童相談所の問題についてはこれまでブログでほとんど触れてこなかった。精神医療の問題の大きさと児相の問題の大きさと、二つの大きな問題を追うのはあまりに負担が大きい。

医師でありながら、児相についての本まで出している人もいるが、私にはそういう器用さはないし、調べもしないで書くことは、ライターとしてやってはいけないことだと思っている。

児相によって投薬を受けた子どもの取材ができない限り、なかなか関わるのは難しい。しかし、子どもに薬を投与しているという実態が表に出ないように、児相がさまざまな手を尽くしていることは、精神医療とはまた別の問題として、相当重大なものをはらんでいる。

これまで小児等への投与については、「使用経験がない」という表記だった「リスペリドン」(商品名リスパダール)が、「小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性」に対して承認されることになった。

これまで小児に対しては適応外処方だったが、これで「正々堂々」、何の後ろめたさもなくリスペリドンを処方できる(と自身のブログに書いている精神科医もいた)ことになったわけだ。

さらに、腰痛にサインバルタが承認された。サインバルタといえば「うつの痛み」というCMを流し、各方面からの(精神科医自身も含めて)反論に合い、CMをひっこめるという一幕もあったが、結局「痛みへの処方」がこういう形で実現したというわけだ。

これに関しては、審議の中である委員から「整形外科医が、『自殺企図』の副作用のある薬を処方することに対し、リスクを指摘する声が複数上がった」が、結局多数決で決まったらしい。

https://www.mixonline.jp/Article/tabid/55/artid/53710/Default.aspx

リスクを指摘する声が上がっても、承認されてしまえば「こっち(医師側)のもの」。腰痛で整形外科を受診すれば、今後「サインバルタ」の処方になるだろう。

としたら、整形外科医は、処方する際「自殺念慮」という副作用があることをきちんと患者に説明するのだろうか?(インフォームドコンセント上説明しなければならないはずだが……しないだろうな。そもそも精神科医はそんな説明はしない(のが常識となっている))。

ちなみにpmdaが出している以下のページでは、薬の検索をすると添付文書と同時に、副作用が疑われる症例の数々を見ることもできるようになっている。

http://www.info.pmda.go.jp/fsearchnew/jsp/menu_fukusayou_base.jsp

試しに、「リスパダール」で調べたところ、

10代=悪性症候群、成長遅滞、歩行障害、心室内伝導障害

小児=外科手術(意味がよくわからないが)、昏睡、ジストニア、

10歳未満=ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群

ざっと見ただけでも(2015年と2014年の前半)これだけのものが見つかった。(年齢不明も多数ある。また、びっくりするのは60歳代~80歳代への投与、副作用報告がたくさんあることで、死亡という例もかなりの数上がっていることだ。)

リスペリドンに始まり、これからもおそらく小児への適応承認は拡大していくことと思われる。昨年の読売新聞に、「向精神薬 子どもへの処方増加」を伝える中で、その薬の多くが適応外処方であること、したがって小児への治験を進めるべきという論調の記事があったが、それが結局、こういう形で反映されたというわけだ。

適応拡大を伝える記事によるとリスパダールは――

この適応症について、厚労省の「医療上必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」で開発の必要性が指摘され、同省が開発を要請していた。投与対象となる易刺激性の具体的症状は、自傷行為や攻撃性等。自閉症患者約45万人のうち、易刺激性に対する薬物療法の対象は約1割の4万5000人と推定される。日本で、小児の自閉症障害、精神遅滞に伴う異常行動等り効能・効果を有する薬剤としてオーラップ(ピモジド)があるが、今回の適応追加で他の薬物療法の選択肢となる。15年10月現在、自閉症に関連する効能・効果として、米国など16の国、地域で承認済。

つまり、4万5000人にリスパダールが処方可能。いったいどれくらいの利益だろうか、ヤンセンファーマは。

ADHDの薬物療法

母親が自分の息子に、5歳からリスパダール、6歳からコンサータを飲ませているというブログ。すでに4,5年服薬しているらしい。

そのこと自体、他人がとやかく言うことではない。親は薬についていろいろ調べ、リスクも承知の上で飲ませているというのだから。ある人が言っていたが、「子どもの服薬は親次第」。まさにその通りである。

そして、you tubeにはこんなアニメもあることだし……。

小児期「ADHDの正しい理解のために」

最後に出てくるこの文字

監者 北海道大学大学院 教育学研究院

附属子ども発達臨床研究センター

教授 田中康雄先生

NPO法人えじそんくらぶ

そして、イーライリリーのロゴマーク。

一般の人はこういうのを見ても、たいしたことは考えないのかもしれない。しかし、製薬会社がわざわざお金を出して、こうしたものを制作する裏にどのような思惑が働いているか。それだけで「独立性」や「公平さ」が担保されているとは言い難いが、なぜか日本人は(お人よしなのか)、こういう製薬会社制作の映像を見て、丸ごと信じてしまう傾向がある。これはうつ病キャンペーンのときとまったく同じやり口だ。

私は薬についていろいろ調べて、「子どものために」薬を飲ませる選択をしたと言いながら、こういう映像を張り付けてしまうその感性は、かなり残念である。

イーライリリーとADHDと言えば、「ストラテラ」(抗うつ薬のできそこない)だ。

ストラテラの市場規模は以下のとおり。

ちなみに、ADHD薬のコンサータはヤンセンファーマで、この両者を合わせた「ADHD薬の市場規模」も、恐ろしいばかりに拡大している。

この右肩上がりは、どう考えても「自然」ではない。ADHDの過剰診断、薬物療法最優先という姿がくっきりと浮かび上がっていると思うのだが、見抜けない人もまだまだいる。

ちなみに2010年に出た国連子どもの権利委員会から日本政府への勧告である。

60、本委員会は、驚くべき数の子どもが情緒的幸福度の低さを訴えていることを示すデータ、ならびに、その決定要因が子どもと親、および子どもと教師との間の関係の貧困さにあることを示すデータに留意する。本委員会は、また、発達障害支援センターにおいて注意欠陥多動性症候群(ADHD)に関する相談件数が増加していることに留意する。本委員会は、ADHDの治療に関する研究および医療専門家への研修の開始を歓迎するが、この症状が主として薬物によって治療されるべき生理学的障害とみなされていること、および、社会的決定要因に対して適切な考慮が払われていないことを懸念する。

61、本委員会は、あらゆる環境における実効的な援助を確保する学際的アプローチにより、子どもおよび思春期にある子どもの情緒的および心理的幸福度の問題に対応するための実効的な措置を取ることを締約国政府に勧告する。本委員会は、また、ADHDの数量的傾向を監視すること、および、薬品産業から独立してこの領域における研究が実行されることを確保することを締約国政府に勧告する。

2010年よりさらに今はもっとずっと悪くなっている。

また、61の最後の文言――「薬品産業から独立してこの領域における研究が実行されること」……とあるが、日本ADHD学会は、2014年において、イーライリリーとヤンセンファーマから、それぞれ約1000万円、350万円の寄付を受けている。これのどこが「薬品産業から独立」しているというのか? 完全に国民を馬鹿にしていると思うのだが、でも、そう思わない人もかなりいるのだろう。

「発達障害者支援法」改正

「発達障害者支援法」の改正案が、現在超党派の国会議員によってその骨子がまとめられている(今国会中に提出する方向で)。

それで、昨日、その中心的役割を果たす国会議員の秘書さんに、「せっかく改正するなら、こういう点に留意してほしい」と衆議院議員会館までご説明に上がった。

真摯にお話は聞いていただいたが、今の発達障害者支援法が「薬物療法支援法」になりさがっている現実については、ほぼご存じない様子だった。

「精神科のお薬はね~」という一般論はお持ちである。だが、そのお薬が子どもにかなり使われているということはつながっていないらしい。

支援という美名の裏には、大いなる「勘違い」がある。医療につなげることを「支援」と考えている人々の存在。正直、それは私には「支援」ではなく「排除」に思えるが、果たしてどこまで伝わり、それがどこまで改正案に反映されるか……?

「支援法改正案」の中に、国連からの勧告を反映させて、過剰診断への歯止め、薬物治療以外の支援の模索を盛り込むべきである。直接「精神医療」に触れない法案だと、下手をすると「医療」(服薬)を受けることがすでに当たり前の条件となり、そのうえでの「就労支援」なんてことになりかねないのだ。現にリワーク等では、薬を飲み続けることが一つの条件のようになっている場合もあり、そこはうやむやにせず、はっきり「投薬」に対して楔を打ち込むべきなのではないかと考える。そこまでしないと、もうこの流れは止まらない。

児童相談所の問題

2月11日に行われた日本DCIの勉強会で「精神医療と子どもの権利」について話した際、私が児童相談所の問題について触れなかったことで、けしからんというご意見をいただいた。正直、児相の問題と精神医療の問題は重なる部分はあるが、その重なりはあまり大きい面積にはならないと感じている。児相が拉致した子どもをコントロールしやすいように精神薬を服薬させている――これはテーマとしては精神医療ではなく、児相のほうに重きがある。

児童相談所の問題についてはこれまでブログでほとんど触れてこなかった。精神医療の問題の大きさと児相の問題の大きさと、二つの大きな問題を追うのはあまりに負担が大きい。

医師でありながら、児相についての本まで出している人もいるが、私にはそういう器用さはないし、調べもしないで書くことは、ライターとしてやってはいけないことだと思っている。

児相によって投薬を受けた子どもの取材ができない限り、なかなか関わるのは難しい。しかし、子どもに薬を投与しているという実態が表に出ないように、児相がさまざまな手を尽くしていることは、精神医療とはまた別の問題として、相当重大なものをはらんでいる。