ある閉ざされた雪の山荘で(2023 日本)

監督:飯塚健

脚本:加藤良太、飯塚健

原作:東野圭吾

エグゼクティブプロデューサー:小西啓介

企画プロデュース:大畑利久

プロデューサー:橋口一成、清家優輝

撮影:山崎裕典、初野一英

編集:森下博昭

音楽:海田庄吾

出演:重岡大毅、中条あやみ、岡山天音、西野七瀬、堀田真由、戸塚純貴、森川葵、間宮祥太朗

①懐かしのベストセラーの映画化

海辺の別荘に集められた若い劇団員たち。これは次の公演の出演者を決める最終オーディションで、雪で閉ざされた山荘で事件が起きるというシナリオを演じることになります。一人だけ別の劇団に属する久我(重岡大毅)は、人気役者の本多(間宮祥太朗)をはじめとする劇団メンバーと共に、謎だらけのオーディションに臨みます…。

本作はミステリなので、本来ネタバレ厳禁です。

この記事では、犯人の名前を直接書くことはしませんが、でも明かされる真相の大枠にはかなり触れてしまっています。なので、ネタバレ注意です。映画を未見の方はご注意願います。

小説をこれから読むつもりの人も、避けた方が良いかと思います。

原作は東野圭吾の1992年のベストセラー。

1992年…古っ! なぜ今…なのだろう。

原作が古いのはいいところもあって、僕は20年以上前に確かに読んだはずなのだけど、内容はきれいさっぱり忘れていたので。

映画はまったく新鮮な気持ちで、トリックも犯人も何にもわからず、楽しむことができましたよ。

映画観ても、何にも思い出さない。観終わっても、そうだっけ…って感じ。なのは、さすがに自分の記憶力が心配にもなりましたが。

普段あまり観ないタイプの映画で、観ようかどうしようか迷ったのだけど。

原作を覚えていない中でも、なんとなく「叙述トリックだった」印象だけ、あったんですよね。

叙述トリックだとしたら、どんなふうに映像化するのか見てみたい。そう思って、観にいくことにしたのです。

(で、観てみたら「別段叙述トリックではなかった」のだけど、それについては後で触れます。)

というわけで、中条あやみさんの故郷である大阪阿倍野区のアポロシネマで観てきました!

中条あやみさんや、若い俳優たちはみんな良かったと思いますよ。好感持って見ることができました。

問題は…やっぱり、脚本かな。

ミステリの勘所をことごとく外した脚本。わざわざ30年も前の原作を持ち出して、いったい何がしたかったのだろう?というのが、いちばんの謎でした。

②設定上のクローズドサークルの面白さ

若い劇団員たちが別荘に集められ、そこで一人ずつ順番に殺されていく、いかにもな設定のクローズドサークルものミステリ。

劇中にも「そして誰もいなくなった」が出てきます。

ユニークなのは、クローズドサークルも殺人も「設定」であるということ。

別荘での出来事は次の公演のオーディションのために用意されたシナリオで、設定上は「雪で閉ざされた山荘」だけど別に雪なんか降ってない。海辺だし。

一人ずつ消えていくのだけど、殺されたというのはあくまでも設定…という舞台装置になっています。

この設定が本作の面白いところで、実はトリックにも直結するところなわけですが。

この設定にはメリットとデメリットの両面あって、密室も殺人も「ごっこ」なのでなかなか緊張感が盛り上がっていかない。前半は弛緩した感じになってしまう…というのがあります。

一方で、「ごっこ」だからこそ過剰な恐怖や悲しみを感じることなく、ゲームとしての推理に集中することができるというのはメリットですね。

いわゆる、新本格と言われたミステリーの、殺人事件をライトな感覚でパズルとして扱う方向性ならではの設定だと思います。

③誰も設定に乗らない不思議

ただ…なんか全然推理しないんですよね、誰も。

本作の不満点はそこに尽きます。ミステリなのに推理がない。

事件がいつ起こったのかとか、その時各自はどこにいたのかとか、遺留品や手がかりはないかとか、ということはあいつが怪しいとか、いやちょっとまってこんな可能性も…とか。

そういう、ミステリにおいて楽しいところ、引っ張っていく牽引力となるはずのところが全然ない。

で、推理しない代わりに何してるのかといえば、ダラダラしてます。

体操したり、ごはん作ったり、クリスティの文庫本読んだり、(特に男同士で)イチャイチャしたり、事件と関係ないことで口論したりしている。

これ、設定じゃなくて本当の殺人事件だったら、ダラダラしないと思うんですよ。自分の命を守らないといけない訳だから。

その緊張感もないので、推理しないとなるとただ何もせずダラダラするだけになっちゃうという。

現実でなく「設定」であることの、デメリットばかりが全開になってしまってます。

これ、劇中の設定としても不自然なんですよね。

「犯人を当てた者が次の公演の主役だ」って言われてるんだから、みんなもっと本気で推理をするはず。現実とは違って、全員が探偵役になるという事態が発生するはずなんですよ。

それに、これはオーディションだから。たくさんのカメラで見られてて、各自の行動は主催者に見られてる。

ということは、これは「アドリブで演技をすること」を求められていると考えるはずで。

出題者の意図を想像して、こういう事件が起こったら自分の配役だったらどんなふうに行動すればドラマチックか考えて、それぞれが設定に乗っかってアドリブで「演技」をするはず。

少なくとも「真相を知らない人たち」はそう行動するはずだし、「真相を知ってる人たち」も怪しまれないためにそう行動するはず。

…と思うのだけど、なぜか全然そうならず、みんなダラダラ、何もせずに過ごすだけ。

「名探偵津田」だって巻き込まれたら捜査するのにな。こいつら何してるんだ…というのが、特に前半はかなりノイズになりました。

④ビデオカメラを仕掛けて犯人を指摘…って、おい!

真相を明かす部分も推理をすっ飛ばして、「怪しい奴以外が同じ部屋に集まっていた」と「リビングにビデオカメラを仕掛けていた」という力技で「犯人はお前だ!」をやっちゃうので、全然カタルシスがない。

そんな方法なら、最初からそうすればいいだけのことで。「シナリオであった場合」のルールも破ってしまってる。

仮にもミステリで、犯人を指摘する方法が「ビデオカメラを仕掛ける」って、前代未聞じゃないですかね。

映画の後で原作を見返してみたけど(全部は読み直してないので間違ってるところがあったらすみません)、原作にはちゃんと久我が真相に至る推理があるんですよね。

アリバイを作って犯人でないことが証明されたはずの人間が、皆の前でアリバイがあることを隠そうとする。それはなぜか?というのが、真相に至る最大の手がかり。

アリバイ作りの顛末は映画でも描かれていたのに、なぜこの肝心なところを省いてしまうのか、理解に苦しみます。

真相がわかっても、細々した疑問点が湧いてくる。

計画がすべて上手くいったとして、犯人はその後どうするつもりだったんだ? 今は騙しおおせても、殺したはずの人たちが生きていたらそんなのすぐにバレるだろうに。

どうせ被害者役が芝居なら、他の登場人物も全員芝居でよかったのでは? みんな役者なんだから。不確定要素を入れて、計画を困難にする意味は?(実際久我のせいでアリバイを作られてしまって、そこから綻びが生じてる)

少なくとも、劇団外の部外者である久我を呼ぶ意味はないのでは?

…てなことを思ってて、僕は観ながらこの後にもう一回どんでん返しがあるんじゃないか?と思っちゃいましたよ。

久我が推理した真相も含めてすべてが芝居で、実はこれは久我一人に対するオーディションだった!とか。

「彼女」が車椅子から立ち上がって「合格おめでとう」とか言い出すのを待ってたんですけどね。そうはならなかったですね。

⑤叙述トリックの省略が…

原作には「久我視点」のパートがあって、映画ではそれが再現できないので、推理が省かれてるのはそのせいかとも思うのだけど。

原作では、実は視点人物はもう一人いた!ということが明かされる。

三人称の「神の視点」と思っていた部分が、実は隠れていた真犯人の視点だった!という部分ですね。これこそが、僕の記憶に残っていた「叙述トリック」の部分でした。

文体の中に、犯人が隠されていた…という、小説ならではのトリックですね。

これは登場人物とは関係ない、読者だけに驚きをもたらす仕掛けなので、省略してもストーリーには別段問題がない訳です。

映像で再現するのも不可能だし。なので、映画ではバッサリ切られている訳だけど。

でも、本作における最大の驚きは、実はここなんですよね。内容をまったく忘れていた僕の記憶に唯一残っていたのが、「叙述トリックだった」ということであったように。

この驚き、衝撃があるので、設定の細かい不自然なところや、辻褄の合わないところはあまり気にならなくなっている…ということが、原作の場合はあるんじゃないかな。そこまで含めて、全体を構築する上での「計算」になっていると思います。

この驚きを外してしまったことで、確かにストーリーとしてはその通りではあるのだけど、原作にあった魅力のほとんどは消失してしまってる…という気がしました。

絶妙なバランス。小説を映像に移し替える時の、ここが難しいところですね。

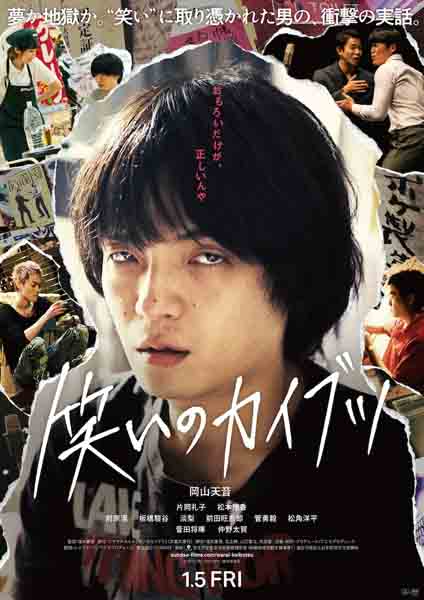

岡山天音さんの主演作。

西野七瀬さんといえば…ハチオーグですね。