おそらく今となっては新しい読者さんもいると思われるので、あえて最初から記しておく必要があると思い過去記事のコピペ編集を交えました。

今回はムダに長いので、ショウガサンゴなんて知らないし、そもそも興味ないよ~って方は 読まない方が幸せです(笑)

2014年6月にサンゴに耐水ペーパ―がけで削るという、無謀と言うべき大胆な(?)仮説を立て実証をしたショウガサンゴが今回の主役です。

つまり早い話コレが丸5年経ってどうなったかというだけのことです(笑)

というか、もうあれから5年! 月日が経つのが早すぎてコワイ・・・

サンプルは2014年6月当時、最も色をどうにかピンク色に出来ないか夢中になっていた大型ショウガサンゴ。

今も我が水槽の右側に鎮座してほぼ全体の原型もこのままでいる御神木的な存在です。

そもそも耐水ペーパーというヤスリがけをして磨くという発想に至った経緯を述べます。

SPSの類を飼育している人にとっては自分の水槽で誰しも経験があるかなと思うんですが、勢いよく成長する最先端部って比較的明るい色彩ですよね。

ワタクシはブログで”成長点”なんて表現を用いますが、専門家が言うには成長点にはサンゴの共生藻類である褐虫藻が限りなく少ないかほぼ居ない状態がゆえ明るい色彩はサンゴ自体の持つ色で、それが明るく目立つのだとか。

その骨格がある程度形成され、後からそこに褐虫藻が居付く構造で常に成長点が伸び続けて勢いがあるうちはその先端は成長しつつ常に本体より明るい色彩になっていると。

論文や専門書籍などによると、成長点の明るさは必須ではなく一定の条件が整ったときに限り明るい色彩になるらしいです。

この成長点を人為的に作れないか?と思いついたのが遥か昔の500円玉硬貨が流通する前の昭和、プラモ作りが趣味だった少年時代に培った接着部分を耐水ペーパ―で磨くという経験を既に持っていました。

プラモ作りにおいては紙やすりとは違って耐水ペーパ掛けで継ぎ目が平坦になるし下地塗装のノリすら違うと(笑)

サンゴも全体を均一に(削り)磨いたら、もしかして全体が均一に成長点になって明るい色彩になるのでは?というアホな発想を思いついたのです。

大きなショウガを割ったサンプルはご覧のように紛れもなく褐色です。

水中から出した自然光で見ても疑いなく明るい色彩は皆無。

耐水ペーパ―は数字二桁の番手が荒いものが存在しますが、それだと木工作で使うイメージに近い感じで削れすぎてしまうと思いあえて600番から800・1000・1200と順次番手を変えながら均等に磨くよう意識しました。

一応、仕上げのつもりで1200番(汗)

マネする人は居ないと思いますが番手の数字が大きいほどスベスベで滑らかです。2000番くらいだと削れてるようではなく、もはやティッシュペーパで擦っているような感触。

やっている途中でこのまま白骨化するだけかも⁉かもと思いました(笑)

仕上げ後はスベスベでやり過ぎたかなぁと(汗) とりあえずセカンド(ハゼ)水槽に戻し様子見。

3日間様子を見てポリプが今までよりも短いなりにどうにか出てきた感があったのでフルスぺ灯具下である本水槽へ戻しました。

下の画像はちょっと置いた向きが違いますが、とりあえず復活してきたかなと思います。

当時オレンジフィルムは持っていないため青被り画像なのが残念です。

そしてペーパーがけから丸3年!

【2017年6月撮影】※オレンジフィルム使用

すぐ上の画像と比較し一番左端のフタコブの曲線を見るとそこだけ全く成長がないのが謎です。

このままでは外周からグリーンのボタンに覆い埋められそうです。

ポリプの中心はシアン?のような色彩もあり褐色のときと比べると見違えるほど鑑賞的にはキレイになったと思います。

このショウガには水槽の底近くにいるのですが何もスポット球を足していないのでショウガ・トゲ・ハナヤサイを不得手とするKR93SPのみでどうにかなった事は特筆すべきかと思います。

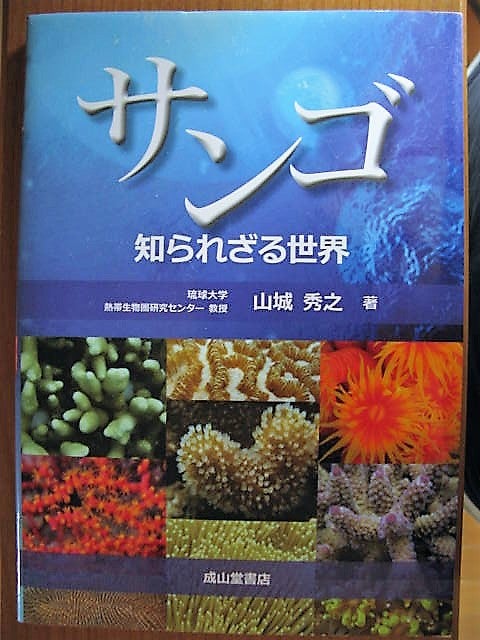

そこで2017年6月、尊敬する琉球大学の山城秀之教授に褐色化へ傾かずに3年間維持できているこの事象についてご意見を頂きたくご連絡しました。

(山城先生は雑誌コーラルフリークス誌で過去に開催されたフォトコンテストの審査員のお一人であり誌面で顔写真が掲載されています)

ご多忙の中、時間を割いてご解説を下さりました。先生に当方の稚拙なブログを見て頂き、転載と先生の著作物掲示のご快諾を戴きましたので記します。

『お写真を拝見すると、褐虫藻の密度が低下して白化状態ですが、元気そうなので褐虫藻に大きく依存せずに栄養は摂れているようです、それはそれでとても綺麗です。

褐虫藻の密度を増す方法として少し遮光するのが一つの手かと思います。耐水ペーパーで褐虫藻を含む組織をこすり取ったことによって、自身の日傘がなくなり強光阻害状態が継続しているかもしれません。』

とのご見解を賜りました。山城教授ありがとうございます。

反対に褐色化へ戻せる機会があればいつかチャレンジしたいと思っています。

そして先生から追伸が。

『アクアリストから得る情報も参考になります(耐水ペーパーで削るというのは,目から鱗でした).

引き続きよろしくお願いいたします.』

そんなわけで2019年6月現在、丸5年が経過し明るい色彩のままでゆっくり成長しているショウガはこのまま大きくなると思われます。

同様に他のショウガサンゴをサンプルを用いて第2弾の実験をしてみようかと構想中です。

サンゴ好きアクアリストに山城先生の著作物は超オススメです♪

初版は平成28年8月なので情報は最新!内容は分かりやすくて面白いです。

もし注文や検索する際は下の画像のISBNコードをご参考まで。

図書館に置いてあるかもしれません。

さて、そのショウガですが山城教授からは飢餓状態の可能性を懸念するアドバイスを頂きましたが、おそらく2019年6月現時点でそうでもない事象かなと察しています。

ちなみに2年前はこんな感じに。

【2017年6月撮影】

【2018年5月撮影】

もはや周辺のグリーンボタンに埋め尽くされつつありますが、ショウガサンゴらしいフォルムになってきました。色もどうにか維持できているので冒頭の画像と比べるまでもなく”優”でしょう!?

冒頭の画像、耐水ペーパで磨いたのが2014年6月なので丸5年の近況がコチラ!

【2019年6月撮影】

ちなみに肝心のマザーである親株は水槽右側に鎮座し、あいかわらずの暗い色彩(汗)

同じサンゴが同じ水槽内でこの色彩差は激しいですよね!!

周辺に埋もれ存在感はかなり薄れ、しかも奥が暗くてよく見えていませんが、原形をとどめていますよ。

何度か成長した数カ所をその都度折って、弱った隙間へ接ぎ木のように差したことがあります。

上の画像の水色で囲ったところは前出の磨いたショウガと同じ明るい色彩になっています。

そこも磨いたのかって? 違うんですよ~(笑)

ここも明るい色彩なのは一番初めにカットをし、その後おそらく水流の影響と思いますが何らかの理由でかなりの勢いで成長しようとしているようです。若い特徴なのでしょうか分岐が細かいですね。

ポリプが閉じた状態の方が分かりやすいのですが良く見ると3色ある雰囲気。

最も勢いある成長点はミドリイシの先端で見られるのと同様に明るい色彩になりますよね。

条件があるとしたら飼育水の低栄養塩環境は・・・?ちょっとそこは分かりかねます。

この耐水ペーパ―がけの例を手本に今まで持っていなかった、または奥に潜むポテンシャルを引き出すことができれば鑑賞的に明るい色彩へ変わり照明設定と現状の水質のまま何も変えずに飼育者目線で色が揚がる素質を持たせることができるのかも。

そしてこの耐水ペーパ掛け手法はミドリイシにも通用するのか?

じつは過去にエダ系ミドリイシで試しましたが凹凸がありすぎて上手く削れませんでした。削れてもそこは鮮やかな色彩を見る前に先にコケが付くような事象で結局上手くできませんでした。

それとショウガサンゴの方が形状も手伝い共肉も厚くて削りやすい印象です。

オススメはしてませんので良い子はマネしませんように(笑)

というわけで、実験から丸5年超え6年目。小学1年生が6年生になったのと同じですね。

エスカレーター式でこのまま大学まで無事に行かせてやりたいですな(笑)