【PR】当ページのリンクには広告が含まれています。

こんにちはー(●´ω`●) みおです![]()

![]()

寒い季節になると、手軽でエコな暖房アイテムとして湯たんぽを選ぶ人が増えています。しかし、最近では充電式タイプとお湯を入れる昔ながらのタイプのどちらを選べばよいか迷う方も多いのではないでしょうか。

両者は同じ「温める」という役割を果たしますが、仕組みや使い勝手、コスト、安全性などに違いがあります。

充電式は準備が簡単で、短時間の充電で長時間保温できる点が魅力。

一方、お湯タイプは高温をキープしやすく、電気が使えない環境でも活躍します。

それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分の生活スタイルや使うシーンに合った選び方が大切です。

本記事では、充電式とお湯タイプの特徴や保温性能、コスト比較、安全な使い方まで徹底的に解説。

あなたにとって最適な湯たんぽ選びの参考になる情報を詳しくお届けします。

▼充電式はコンセントに挿すだけなので手軽に使えて便利!

デスクワークや自宅でちょっと寒い時に大活躍します

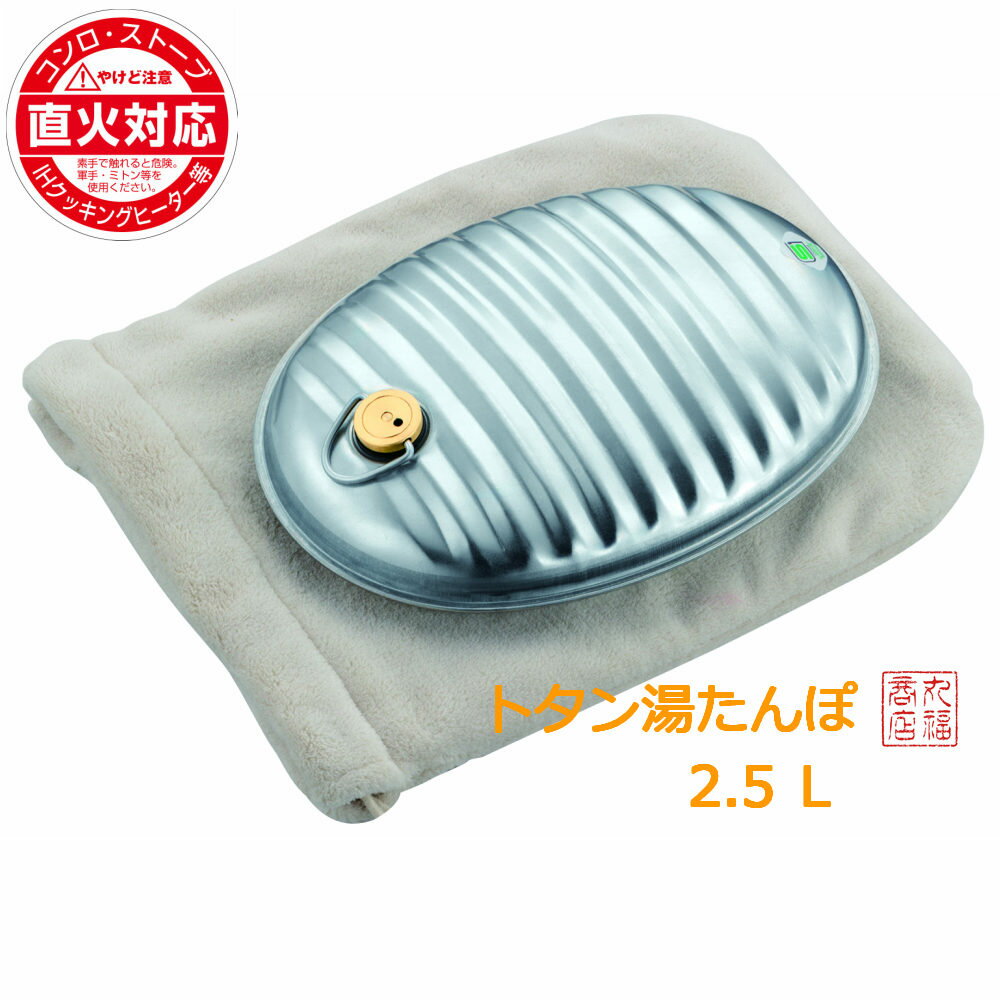

▼お湯を入れるタイプは高温を維持しやすいので、眠る時におすすめ!

電気が使えないアウトドアでも大活躍します

湯たんぽは充電式とお湯のどっちを選ぶべき?

寒い季節に欠かせない湯たんぽですが、最近は「充電式」と「お湯タイプ」のどちらを選ぶか迷う人が増えています。両方とも温かさを提供するアイテムですが、仕組みや使い勝手、コスト、安全性などで特徴が異なりますよ。

ここでは、それぞれのタイプの基本的な違いや、ライフスタイルに合わせた選び方を解説していきますね。

両タイプの基本的な違いを理解する

湯たんぽは大きく分けて「お湯を入れるタイプ」と「充電式タイプ」があります。

この二つの最大の違いは、熱源と準備の手間です。

お湯タイプは、やかんや電気ポットでお湯を沸かし、本体に注いで使用します。

昔ながらの方法で、熱いお湯を使うため高温でしっかり温まるのが魅力です。

ただし、準備や後片付けに時間がかかる点はデメリットといえるでしょう。

一方、充電式は本体に内蔵されたヒーターで水を加熱し、コンセントやUSBを使って充電します。15〜20分ほどの充電で数時間温もりが続く製品が多いので、手軽さを求める方に人気ですね。

お湯を扱わないため、火傷やこぼすリスクが少ないのも安心材料です。

耐久性やコスト面も異なります。

お湯タイプはシンプルな構造なので壊れにくく、数百円から購入できるのが魅力ですが、使うたびにお湯を準備する手間と水道・ガスのコストがあります。

充電式は初期費用が高めで、寿命は3年程度が目安。

それでも、電気代は1回あたり数円と低コストなので、毎日使う方には効率的かもしれませんよ。

どちらが自分の生活に合うか判断するポイント

判断のカギは、自分の生活スタイルと優先するポイントです。

たとえば、日中デスクワークをする方は充電式の手軽さが役立ちます。

コンセントに差すだけで準備完了なので、短時間でも使えますね。さらに、軽量で持ち運びやすいモデルもあるため、外出先での利用にも向いています。

逆に、夜ゆっくり布団を温めたい場合はお湯タイプがおすすめ。

高温を維持しやすく、長時間の保温に向いています。

しかも、停電時にも使えるので災害時の備えとしても優秀です。

環境によっても選び方は変わりますよね。

キッチンが遠くてお湯を沸かすのが面倒な方や、小さな子供や高齢者と暮らす家庭では、火傷リスクの低い充電式の方が安全かもしれません。

コストを気にする場合は、ガスやポットを使うお湯タイプと、電気を使う充電式のランニングコストを比較してみましょう。

意外にも差は小さいですが、長期使用を考えると寿命や故障リスクも考慮する必要があります。こうした条件を踏まえると、自分に合った答えが見えてきますよ。

季節や使用シーンで変わる選び方

季節やシーンによって、使いやすさの基準も変わってきます。

冬本番の就寝時に長時間使いたいなら、断然お湯タイプが強いです。

湯量や素材によっては、朝までじんわり温もりが続きます。特に金属製や陶器製は保温力が高く、寒冷地で重宝されますね。ただし、準備と片付けの時間は覚悟しましょう。

一方、秋や春など比較的温暖な時期や、ちょっとした冷え対策なら充電式で十分です。数分の充電で手足を温められるので、日常の使い勝手が抜群です。

さらに、コードレスで使えるモデルなら、リビングや職場など場所を選ばず便利ですよ。

また、キャンプや車中泊などアウトドアでは、充電式よりもお湯タイプの方が役立つことがあります。カセットコンロや焚き火で簡単にお湯を用意できるため、電源がない場所でも使えますからね。

どちらかを選ぶのではなく、両方をシーンによって使い分けるのも一案です。

普段は充電式、寒さの厳しい日はお湯タイプ、そんな組み合わせも快適な冬を過ごす秘訣といえます。

充電式湯たんぽとお湯タイプ湯たんぽのメリット・デメリット

充電式とお湯タイプの湯たんぽ、それぞれの特徴を知っておくと選びやすくなります。どちらも体を温める効果はありますが、利便性や安全性、コスト面で異なるため、しっかり把握しておくことが大切ですね。

充電式の利便性と注意点

充電式湯たんぽの一番の魅力は、その手軽さです。

お湯を沸かす手間がなく、コンセントに差し込むだけで準備完了。

充電時間も15〜20分程度で済むため、急いで温まりたいときにも重宝しますよ。

また、コードレスで使用できるモデルが多く、リビングやベッドなど場所を選ばず快適に使えます。

ただし、注意点もあります。

まず、電気を使うため、停電時には役に立たない点です。

さらに、内部にヒーターを備えているので、寿命はおよそ3年程度といわれています。繰り返し使用するうちにバッテリー性能や加熱部が劣化し、温まりが悪くなることもありますよ。

また、過充電や落下による破損にも注意が必要です。

安全機能がついた製品を選び、説明書通りに使うことが長持ちの秘訣です。

コスト面では、初期費用はお湯タイプより高めですが、1回あたりの充電コストは数円程度と低コスト。長期間使うなら電気代の負担は気になりません。

ただ、寒冷地で長時間使用する場合は、こまめに充電する必要があるため、バッテリー容量や保温時間をチェックして選ぶのがポイントです。

お湯タイプの強みとデメリット

お湯を入れるタイプの湯たんぽは、昔ながらのシンプルな構造が最大の強みです。

壊れにくく、正しい使い方をすれば5年以上使える製品もありますよ。

電気を使わないため、停電時やアウトドア、災害時でも活躍するのも大きなメリット。特に寒い夜、布団の中でじっくり温まれるのは、お湯タイプならではの安心感です。

また、温度調整が自由なのも魅力。

高温でしっかり温まりたいときは熱めのお湯を入れ、ぬるめで長時間使いたいときは少し冷ましたお湯にするなど、状況に応じて使い分けできます。

ただし、この手軽さにはデメリットもあります。

まず、準備と片付けに手間がかかること。お湯を沸かす時間や注ぎ込みの作業は、忙しい朝や疲れた夜には面倒に感じるかもしれません。

さらに、取り扱いには注意が必要です。

お湯を注ぐ際にこぼして火傷をするリスクや、キャップの閉め方が甘いと漏れる恐れがあります。特に子供や高齢者が使う場合は、安全対策としてカバーを付ける、しっかり蓋を締めるなどの配慮が大切です。

冷めやすい点も弱点で、布団に入れて朝まで温かさを保つには、素材選びや断熱カバーの使用が欠かせません。

どちらが長期的におすすめか

長期的に見ておすすめかどうかは、使用シーンとコストの考え方によります。

充電式は、日々の準備が楽で、電気代も安価なので「毎日短時間で快適に使いたい」という方に最適です。

ただし、寿命が3年前後なので、長く使うと買い替えが必要になるのは避けられません。

一方、お湯タイプは壊れにくく、正しい使い方をすれば耐久性は抜群です。

さらに、災害時や電源がない環境でも対応できるのは大きな強みですよね。

ただし、手間と安全管理の意識は必須。

毎回お湯を沸かす負担が苦にならない人や、長時間の保温を重視する人にはお湯タイプがおすすめです。

結論として、「どちらか一方を選ぶ」よりも、シーンに応じて併用するのが賢い選択かもしれません。普段は充電式で時短・手軽に、寒波やアウトドア、停電時はお湯タイプでしっかり温まる。この柔軟な使い分けが、コスパも快適性も両立できる方法です。

湯たんぽの安全な使い方と注意ポイント

湯たんぽは便利でエコな暖房器具ですが、使い方を誤ると低温やけどや漏れ事故につながります。

ここでは、安全に使用するための基本ポイントと、異常時の対応について解説します。

低温やけどを防ぐための工夫

低温やけどは、40℃前後の熱源が長時間皮膚に触れることで発生します。

湯たんぽを布団に入れるときは、必ず専用カバーやタオルで覆い、直接肌に触れないようにしましょう。

また、同じ場所に長時間当てるのも危険です。

特に就寝中は体勢が固定されやすいので、湯たんぽは足元や布団の端に置き、体から少し距離を取ると安心です。

温度設定も重要です。

お湯タイプなら70℃前後が推奨されており、熱湯は避けるのが基本です。

充電式の場合は自動制御で過熱を防いでくれますが、異常を感じたらすぐに使用をやめる判断が必要です。特に高齢者や子供は感覚が鈍いため、低温やけどのリスクが高いので注意してください。

さらに、カバーの素材も選び方次第で安全性が変わります。

厚手のフリースや断熱素材を使うと、熱が緩やかに伝わり、安全性と快適性が向上しますよ。

安全に使うための準備と確認事項

使用前に必ず点検する習慣をつけましょう。

お湯タイプは、注ぎ口のパッキンに劣化やひび割れがないか確認し、しっかり閉めることが大切です。

また、カバーを付ける前に水漏れがないか軽く振ってチェックしておくと安心ですね。

充電式の場合は、コードやプラグに異常がないか確認してください。

充電時には耐熱性のある平らな場所で行い、布団や可燃物の近くでの充電は避けましょう。

さらに、過充電を防ぐため、充電が終わったらコンセントから抜くのが基本です。

保管時もポイントです。

使い終わったら、しっかり乾燥させてから収納することでカビや異臭の発生を防げます。特にお湯タイプは残水が腐敗の原因になるので注意しましょう。

異常を感じたときの対処法

使用中に異音や異臭、表面の異常な熱さを感じた場合は、すぐに使用を中止してください。充電式の場合はコンセントを抜き、本体が冷めるまで触らないのが安全です。お湯タイプなら、中身を安全な場所で捨て、漏れや亀裂がないか確認します。

火傷をしてしまった場合は、まず冷水でしっかり冷やすことが第一です。

その後、痛みや赤みが続く場合は医療機関に相談してください。また、製品に不具合が見られる場合は、自己修理せずメーカーに問い合わせるのが正解です。

こうしたリスク対応を知っておくことで、万一のトラブルを最小限に抑えられます。

安全に快適に使うために、日頃から注意を怠らないことが大切ですよ。

湯たんぽの保温性能とランニングコストの比較

湯たんぽを選ぶ際に、保温時間とコストは重要な判断基準です。

ここでは、充電式とお湯タイプの違いや、どちらが経済的かを詳しく解説します。

充電式とお湯タイプの保温時間の違い

充電式湯たんぽは、充電完了後に約6〜10時間程度の保温が可能なモデルが多いです。特に布団の中で使用する場合、朝までほんのり温かさを感じることができます。

ナイロンやフリースのカバーを併用すれば、さらに保温力がアップしますね。

短時間で温度が急激に下がることがないため、就寝時に重宝されます。

一方、お湯タイプは熱湯を直接注ぐため、初期温度は非常に高く、強い温もりを感じられるのが特徴です。

しかし、保温力は素材によって差があります。

プラスチック製は比較的冷めやすく、4〜6時間で温度が下がるケースが多いです。

一方、金属製や陶器製なら、8時間以上温度を保つことも可能です。

ただし、布団の外や冷えた部屋では冷めやすいので、使用環境によって差が出ます。

結論として、「長時間安定して温かい状態をキープする」なら充電式、「高温でしっかり温まりたい」ならお湯タイプが向いています。

それぞれの強みを理解し、使用シーンに応じて選びましょう。

電気代やガス代を含めたコスト比較

ランニングコストを比較すると、意外にも大きな差はありません。

充電式湯たんぽは1回の充電で約3円前後、1か月毎日使っても100円程度とかなり経済的です。消費電力は400〜500W前後が多く、充電時間も15分程度なので負担は少ないですね。

お湯タイプの場合、電気ポットやケトルを使用すると1回で約3円前後。

ガスを使えばさらに安く、1回あたり2円程度で済みます。

ただし、毎回お湯を沸かす手間と、使用後の水の廃棄を考えると、利便性では充電式が優れています。コストは大きく変わらないため、快適さや準備の負担をどう感じるかがポイントです。

また、充電式は寿命が3年ほどと短めですが、1回あたりのコストは約6〜8円とリーズナブル。一方、お湯タイプは耐久性が高く、数年使える場合が多いので、長期的には安定したコスパを発揮します。

コストパフォーマンスを高める方法

どちらを選ぶ場合でも、工夫次第でさらにお得に使えます。

充電式なら、使用後は本体が完全に冷めてから充電し、過充電を避けることで寿命を延ばせます。また、保温カバーや毛布を組み合わせることで、保温時間を長くできるので、無駄な再充電を減らせます。

お湯タイプは、保温力を高めるために厚手のカバーを使うのがおすすめです。

さらに、やかんでお湯を沸かす際に、コンロの火力を適切に調整すればガス代を節約できます。お風呂の残り湯を再利用するなど、エコな工夫も良いですね。

コストだけでなく、快適さや安全性も考慮すると、自分のライフスタイルに合わせて工夫することが、最も賢い選択といえるでしょう。

▼保温性抜群!メリノン羊毛の湯たんぽカバー

ライフスタイルに合わせた湯たんぽの選び方

湯たんぽは、使用するシーンによって選ぶタイプが変わります。

ここでは、在宅ワーク、就寝時、アウトドアや非常時という3つの状況に分けて、どちらが適しているかを解説します。

在宅ワークやデスクワークでは充電式が使いやすい

デスクワークでは、手軽さと即効性が重要です。

充電式湯たんぽは、コンセントやUSBで短時間充電でき、コードレスで使えるため、机の下やひざ掛けの中に忍ばせるのにぴったり。

お湯を準備する手間がないので、仕事の合間でも簡単にセットできます。

また、コンパクトで軽量なモデルが多いので、足元や手元を重点的に温められるのもメリットです。

反対に、お湯タイプは準備が面倒で、倒してこぼれるリスクもあるため、作業中の使用にはやや不向きです。

就寝時におすすめのタイプ

就寝中は長時間の保温と安全性が求められます。

お湯タイプは高温でスタートでき、布団全体をしっかり温められるので、冬の夜には頼もしい存在です。

特に金属や陶器製の湯たんぽは、保温力が高く、朝まで温かさを感じられる場合もあります。ただし、火傷防止のためにはカバーを付け、直接肌に触れないように注意しましょう。

一方、充電式は温度が比較的穏やかで、長時間肌に触れても安全性が高いのが魅力です。自動で電源が切れる機能が付いているモデルも多く、安心して眠れます。

布団の中でほんのり温めたい方には、充電式も良い選択肢です。

アウトドアや非常時にはお湯タイプが便利

電源が確保できない場所では、お湯タイプが圧倒的に有利です。

キャンプや車中泊では、カセットコンロや焚き火で簡単にお湯を用意できるので、充電式より実用的。

災害時にも、お湯タイプは強い味方になります。

非常時の備えとして、軽量で丈夫な素材の湯たんぽを用意しておくと安心です。

ただし、アウトドアや避難所で火を使えない場合に備えて、蓄熱式やモバイルバッテリー対応の充電式を一緒に準備しておくのもおすすめ。

ライフラインが限られる状況では、どちらも役立つため、両方を使い分けるのが理想です。

まとめ

湯たんぽは、シンプルでエコな暖房アイテムですが、充電式とお湯タイプでは使い勝手やコスト、保温力に違いがあります。

手軽さと安全性を重視するなら充電式、しっかり高温で温まりたい、または停電やアウトドアでも使いたいならお湯タイプがおすすめです。

どちらもコスト面では大差がなく、それぞれに強みと注意点があります。

日常的に在宅ワークで足元を温めたい人や、準備に時間をかけたくない人は充電式を選ぶと快適です。一方、就寝中に長時間保温したい人や非常時に備えたい方にはお湯タイプが頼りになります。

最適な選び方は「どんなシーンで使うか」を基準にすること。両方を賢く使い分ければ、寒い季節をより快適に過ごせるでしょう。