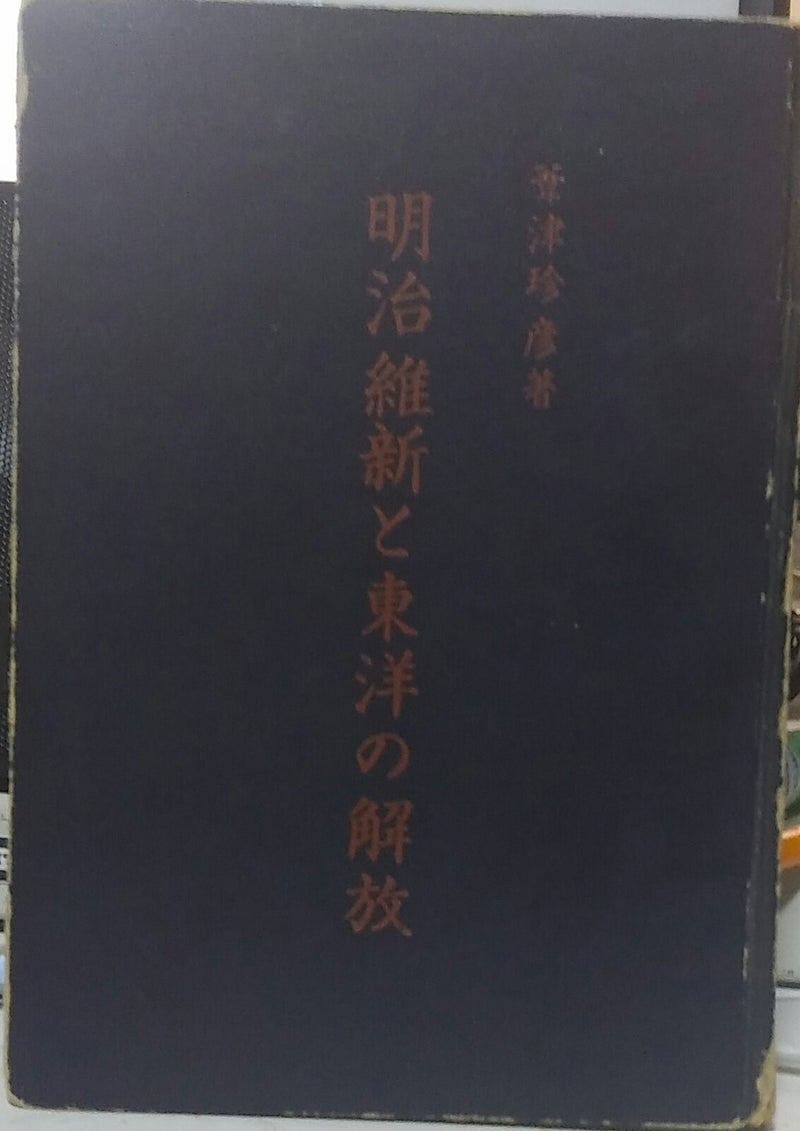

新しい年を迎えて、改めて葦津珍彦の『明治維新と東洋の解放』を読み直して、教えられることが多かった。明治維新については、マルクス主義者の解釈が横行し、それに振り回されてしまっているが、葦津は在野の思想家として、正論を述べていたからである。

葦津によれば、幕府側を守旧派と決めつけ、薩長側を進歩的と決めつけるのは間違っている。実際に権力を握っていた幕府は、世界の情勢にも敏感であり、危機感を抱いていたからだ。

幕府が構想していたのは、身分制度的組織を改組し、能率本意の官僚組織への改組であり、各藩の武力を排して中央政府に統合し、財政の中央集権化を図り、最終的には近代的統一国家を形成するというものであった。天皇を元首とする憲法の研究も始まっていた。

これに対して、討幕派も大筋では同じような考え方であった。違いといえば「徳川家の武門を排して、長州等の反徳川系武士によって、新しき天皇の政府を構成することを主張していた」のである。

そこで問われてくるのは、近代的統一政府を実現するあたって、どちらに軍配を上げるかであった。フランスは徳川系に期待をかけ、イギリスは薩長系に期待をかけたのだった。

葦津は「むしろフランスの助言したコースが、徳川勢力の実力に不相応な過激急進的なものであったのに対して、イギリスの考えたコースの方は、当時の地方軍閥の現実的実力を高く評価し、封建的連合体制の過度的存在の意義を力説したところに強みがあったというべきであろう」と書いている。

その妥協の産物として出てきたのが土佐藩のコースであった。徳川は諸侯の地位に格下げされるが、それでもその中では一位を占め得るというものであった。

しかし、薩長は土佐のコースに賛同するような素振りをしながら、大政奉還、小御所会議、鳥羽伏見の役、戊辰の役において、討幕コースに急転換したのである。

あくまでも明治維新とは、誰が日本の舵取りをするかをめぐっての権力闘争であった。どちらが進歩派であり、どちらが守旧派であるかといった、単純な色分けはできないのである。実力のあるものが権力を手にしたのである。会津藩が敗れたのは、その力がなかったからである。

そうした葦津の見方を無視することはできず、思想の科学グループは、葦津を含めた明治維新史の研究を世に問うた。俗流マルクス主義者の議論などよりも、はるかにまともなのである。