抵抗やコンデンサ、ダイオード、トランジスタなどの電子部品、現代の部品の大きさは昔に比べると遥かに小型化し、いきおい、型名などを確認するには相当な若い視力が必要となって、ついつい見間違いを起こす。ところが最近、こんな便利なものが発売されていることを知った。

商品名、

「トランジスタテスター コンデンサ インダクタンス 抵抗器計 アナライザー 半導体 テスター ダイオード など電子部品を測定 マルチメーターテスター 見にくい抵抗のカラーコード、表示の消えかかったコンデンサ等も部品を挿して、ボタン一発で値を表示します。 」

という驚愕な長い名前を持つマルチメータである。

写真はコンデンサの値を測定してみたところ。

この製品は、中国の浩祺电子科技というメーカーの 「LCR-T4-H」という製品で、ネットでポチれば既に部品が実装された基板と組み立て外装ケースが数日以内に送られてくる。基板単体でも買えるのだが、アクリルケース付きの方がお勧めである。

外装ケースは幾つかのアクリル板とネジ及びナットで構成されてくるもので、それらを自分で組み立てるのだが、組み立てに当たってネットにある情報を見れば簡単に組み上げることが可能。ケース付きを買わず、ケースを自作しても良いかもしれないが、専用ケースであればプリント基板の凹凸を巧く吸収する設計となっているので、専用ケース付きで調達した方が簡単だし見栄えも良いだろう。小生はこのケースを、更に100均調達のハガキケースという半透明のケースに封入して使用している。

LCR-T4-H での主な測定範囲は次の通り。ボタン操作直後に、内蔵電池の電圧を表示してくれる。

■ PNPおよびNPNバイポーラトランジスタ、N、PチャネルMOSFET、JFET、ダイオード、デュアルダイオード、サイリスタSCRを自動検出

■バイポーラトランジスタの電流増幅率と閾値を測定

■ダーリントントランジスタは高閾値と高電流増幅率によって認識

■バイポーラトランジスタとMOSFET保護用ダイオードを測定

■MOSFETの閾値とゲート容量値を測定。

■ 抵抗測定単位: 2Ω~50MΩ(解像度0.1Ω)

■ コンデンサ測定単位: 25pF~100mF (解像度1pF) ESRも測定される

■ インダクタンス測定単位: 0.01mH~20H (解像度10μH)

これらを値が128x64ドットの液晶パネルに表示される。この測定器が2000円以下で入手できるのだから、凄い時代になったと思う。

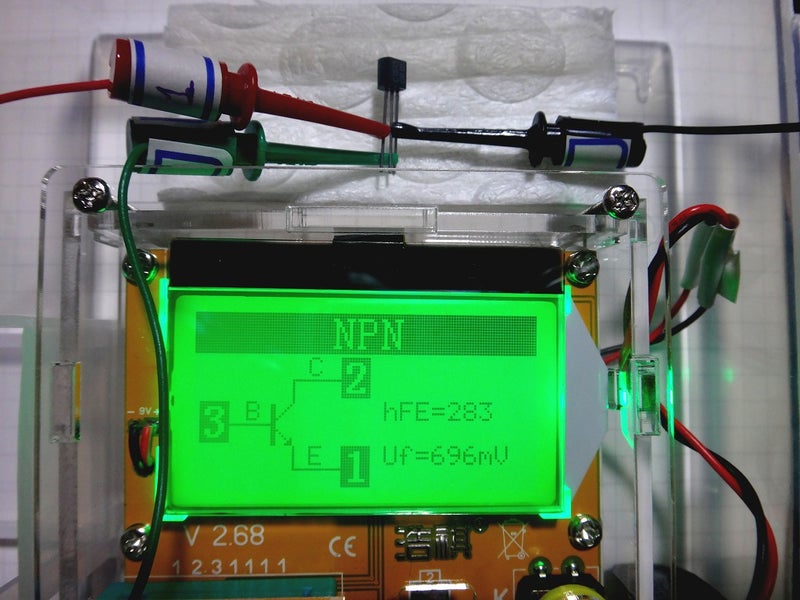

使用方法は極めて単純で、006pの9V乾電池を接続し、抵抗コンデンサなどの被測定部品の足を本製品に実装されているZIFソケットの端子に挟んでレバーを閉じ、スイッチを入れれば立ちどころに値が表示されるというもの。抵抗であればΩで、コンデンサであればFで値が表示され、トランジスタを挿入すればPNP/NPNを自動判別して増幅率(hfe)や閾値(Vf)電圧を表示する。

使用してみると、驚くほど簡単に測定ができる。コンデンサや抵抗の様な2ピン部品はZIFソケットのピン番号 1と2、或いは1と3に差し込み、トランジスタ の様な3ピンの部品は1と2と3などの位置へ適当に差し込めば、きちんと測定結果を返してくれる。

抵抗、コンデンサなどの受動部品はもとより、トランジスタなどの値まで表示してくれるのは有難い。トランジスタ、ダイオードの測定表示はこんな感じ。

測定値に就いては若干の誤差はあるが、精密な測定を行うツールではないので、大まかな値を知るためであれば十分だろう。例えば47μFのコンデンサは写真の様に41.27μFと返してくるが、E系列のコンデンサは33μF の次は47μF なので、このコンデンサは47μFであると分類が可能だ。

回路図がWebに掲載されていたので貼っておく。

写真にあるARMベースの32ビットマイクロコントローラを中心とする回路となっている。

分類を目的とすれば秀逸な測定ツールなのだが、難点を言えば、内蔵電池を交換する場合にケースの四隅にあるネジを外して上蓋を取り外す必要があることだ。もちろん頻繁に交換をする必要はないかもしれないが、電池がヘタれば交換は必要だし、シャットダウン時にも僅かながらも(20nA)電流がが流れている様なので、電池駆動を止めてACアダプタで電力供給させようかと考えたのだが、せっかく可搬となっているのだから、可搬性を犠牲にすることなく、かつ 簡単に交換できる様に、電池をケースの外へ出すことにした。

といっても、乾電池がつながる電源コードの長さは外に引き出すには短いし、そもそも電池スナップをケースの外へ出すことは出来ない。これを外に引く出す手っ取り早い方法としては電源コードを途中で分断して延長させればよいのだが、色々と持ち運ぶ場合には乾電池のケース内蔵の方が取扱いが楽なので、分断はせずに006p用の電池スナップを二つ咬ませ、外へ引っ張り出すことにした。もしも電池をケースの中に入れて使用したい場合には、この電池スナップを外しオリジナルの構成に戻して電池を直接つなげれば、 ケースの中に封じ込めることが可能だ。

ということで、若干の改良を入れてツールが完成したのだが、乾電池が外付けとなっているままだと可搬性に問題があるため、ケースと乾電池を1つのケースへ封入する方法として、たまたま手元にあった百均の樹脂製ハガキケースに入れてみたところ、まるでサイズを誂えたように形状がぴったりで、しかも測定用の可倒式のソケットレバーを倒したままでも、ケースの出っ張り部分にちょうどうまく収まって干渉しないのだ。これらを封入したところが次の写真だ。

また、使い勝手を向上させるために、被測定部品をソケットレバーへ直接差し込まなくても良いように、クリップを用意した。それだけのことで、測定のために部品の足を曲げる必要がなくなるので、大変都合が良い。このケースに予備電池を入れておけば、完璧なツールになる。上記の測定写真はこのクリップを用いて測定しているところであるが、これまで何かと面倒だった部品の測定がなんか楽しくなる、そんなツールである。