公立中高一貫校対策に関係なく、すべての受験勉強に共通することですが、

問題集に取り組む前に、

問題集への信頼度を高める

ことは大切だと思います。

問題集をやる前に、

「この問題集をやれば受かる!」と気持ちを高める

のです。

私のように勉強オタクの場合(当ブログに辿りついた皆さんもそうだと思いますが)、

合格体験記を探り、問題集を選別し、問題集が届いた時点でワクワクします。

・塾の長年のノウハウの元、選別されたテキストは信頼できる

・合格者が「この問題集を使用して、学力がアップした!」という問題集を試してみたい

このように思うことは大切です。

親がいきなり問題集を渡して子どもにやらせるよりも、

まずはどれだけ問題集が信頼できるのかということを、説明するべきです。

大学受験を目指す時期であれば、

・先生がお勧めする問題集をやる

・同じ高校の先輩がお勧めする問題集をやる

とよいでしょう。

都立中高一貫校の場合、難関大学に通う卒業生が、チューターとして来校する機会があります。

在校生の勉強の相談に乗ってもらえます。

うちの高2の息子には、なるべくチューターの先輩とお話をして、モチベーションを高めるように、とアドバイスをしています。

親が勧めるよりも、先生や先輩にお勧めしてもらうほうが何倍も刺激になります。

受験直前には、

志望校の傾向に似た問題に取り組みます。

塾が用意してくれた予想問題でもよいですし、

他の学校の過去問を解くのもよいでしょう。

それまでに、過去問を研究し、

「この問題は志望校でも出題されそう。」

「このような問われ方を志望校でもされそう。」

と、

志望校の出題傾向について勘を磨き、

問題への信頼度を高めることが大事です。

↑「銀本」と言われている本。

よく、「北海道から沖縄まで何年分解いた」という人がいますが、お勧めしません。

学校によって出題傾向がまるで違います。先に志望校の過去問を解くべきです。「この問題形式は志望校と似ているね。」「志望校の過去問で、会話文が長いときに点が取れていなかったから、この問題をやってみよう」「『結論を導くためにはどのような実験をすればよいのか』なんて志望校の過去問でもあったよね。」「近年は××が社会問題になっているから、そろそろ志望校でも出題されそうだね。」等とお子さんと会話しながら問題をピックアップし、取り組むとよいです。

ただし銀本は解説がないので、銀本はお勧めしません。計算問題のない社会分野なら解説がなくてもなんとかなるかもしれません。

↑学校で習うことをベースにした易しめの問題集。

都立中高一貫校では、「学校で習ったような実験」は出ません。入試直前期に出題傾向と違うもの解いても意味はありません。

↑都立中では出ない傾向の問題もあるので、取捨選択が必要です。

↑参考書の出版社に中途入社した茅野うるし。そこで出会ったのは、クセが強すぎる参考書オタクの福山だった。その行動は社会人としては失格なことばかりだが、参考書の知識は尋常じゃないようで!?

↑私が大学受験の頃、「問題集を選ぶための参考書」を読んで買った本。その頃から勉強法マニアです。

地域3番手の公立高校だったため、たいした受験対策をしてもらえませんでした。この問題集を解いて、学校とのレベルの差に愕然としたものです。

↑同じく「問題集を選ぶための参考書」を読んで買った本。この本に書いてある英文を覚えれば英作文対策になるということで、ひたすら覚えました。基礎英文法問題精講と同様、懐かしいです。

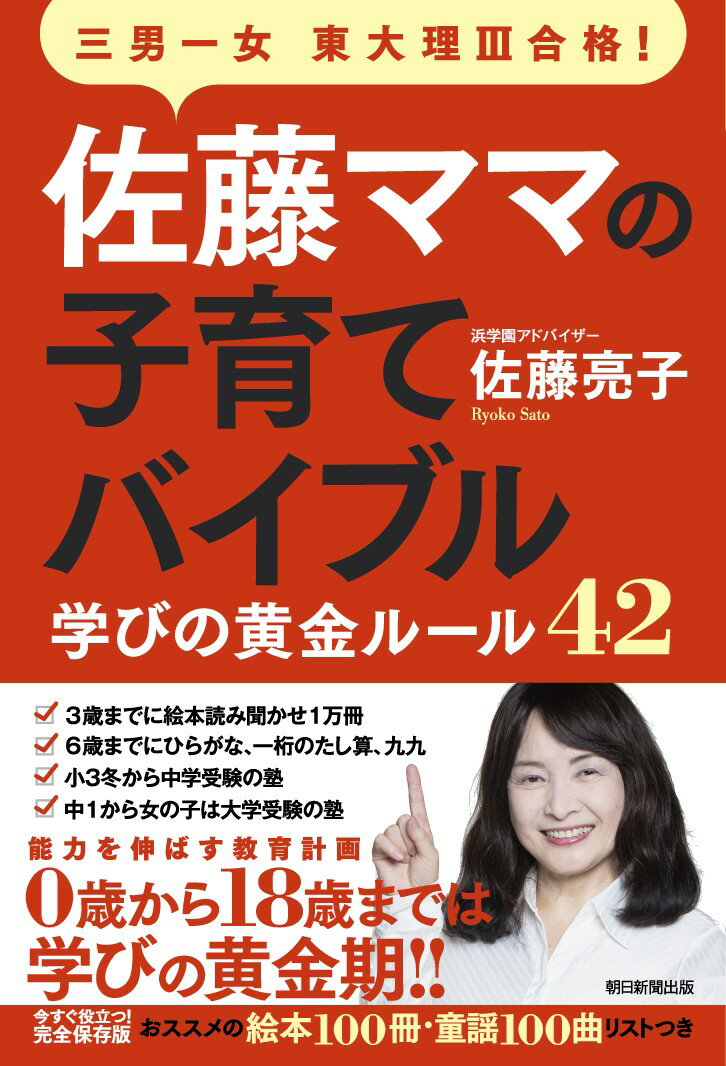

↑人気の中学受験指南書

↑佐藤ママは人気ですが、父親は東大卒弁護士で、母親(佐藤ママ)は津田塾卒(佐藤ママの時代は早慶に匹敵する偏差値)の英語教師ですから。そもそも遺伝子が優れています。佐藤ママと同じことをしても、遺伝子が凡人なら同じようにはいかないかもしれません。