【#52 “Der Process” / Nov.3.0087】

U.C.0087 11月2日。

エゥーゴとカラバによる、キリマンジャロ基地襲撃が開始された。

キリマンジャロ。

地球におけるティターンズの一大拠点と言える。

1年戦争におけるオデッサ作戦、あるいは、ジオンによるジャブロー空襲——そういう、歴史の潮目とも言うべき戦いになる。この一報に触れた者は、誰もがそう思った。もちろん、ラッキー・ブライトマン中佐麾下のキアヌ・ファーブル少尉もだ。

キアヌ少尉は、報告文書を抱え、執務室に急いだ。

~~~~~~~~~~~~~~~

「いや、確かにキャバルリーやジム・スナイパーⅡも……ええ、試作機のパーツも、ありますけど……俺、元ジオンですよ?目を付けられたくないです。」

アナハイム・エレクトロニクス社サイド5支社の技術主任、サイラスは、癖のある黒髪をわしわしと掻きながら、小声で電話に応じていた。かけている眼鏡も、鼻の上で半ばずれ落ちている。

サイド5のアナハイム支社では、EFMPの補給を行うためのパーツ類を扱っている。扱ってはいるが、中立コロニー内では補給も戦争行為への加担として禁じられている。EFMPは積極的に戦闘行為に及ばない、連邦軍からある程度独立した組織——つまり、軍隊ではない、と強引に解釈し、燃料や推進剤の補給、パーツ交換や調整の整備程度は、多少柔軟に対応している。だが、その扱いは非常にデリケートだ。

(だからですよ。お前さんだって、ティターンズは好かんでしょうが。)

電話口の向こうの相手は、声をワントーン下げる。脅しではない。切実な響きだった。

「やめてください!」

サイラスは小声で、しかし叫ぶように相手を制する。

その後も、二言、三言と言葉を交わす様子が続いたが、やがて、サイラスが根負けしたようにため息をつく。

「……主義なんかはいいんですよ、元ジオンが今はアナハイムで連邦の兵器作りをしてるんだ。」

だけど、と、サイラスは意を決したように、目つきを鋭くする。

「俺は、世話になったあなたの力には、なりたいと思ってますよ。」

辺りを見回してから、小声で続ける。

「やれるだけはやれるよう、努力はします……でも、あまり期待はしないでください。」

そう言って、サイラスは回線を切った。

~~~~~~~~~~~~~~~

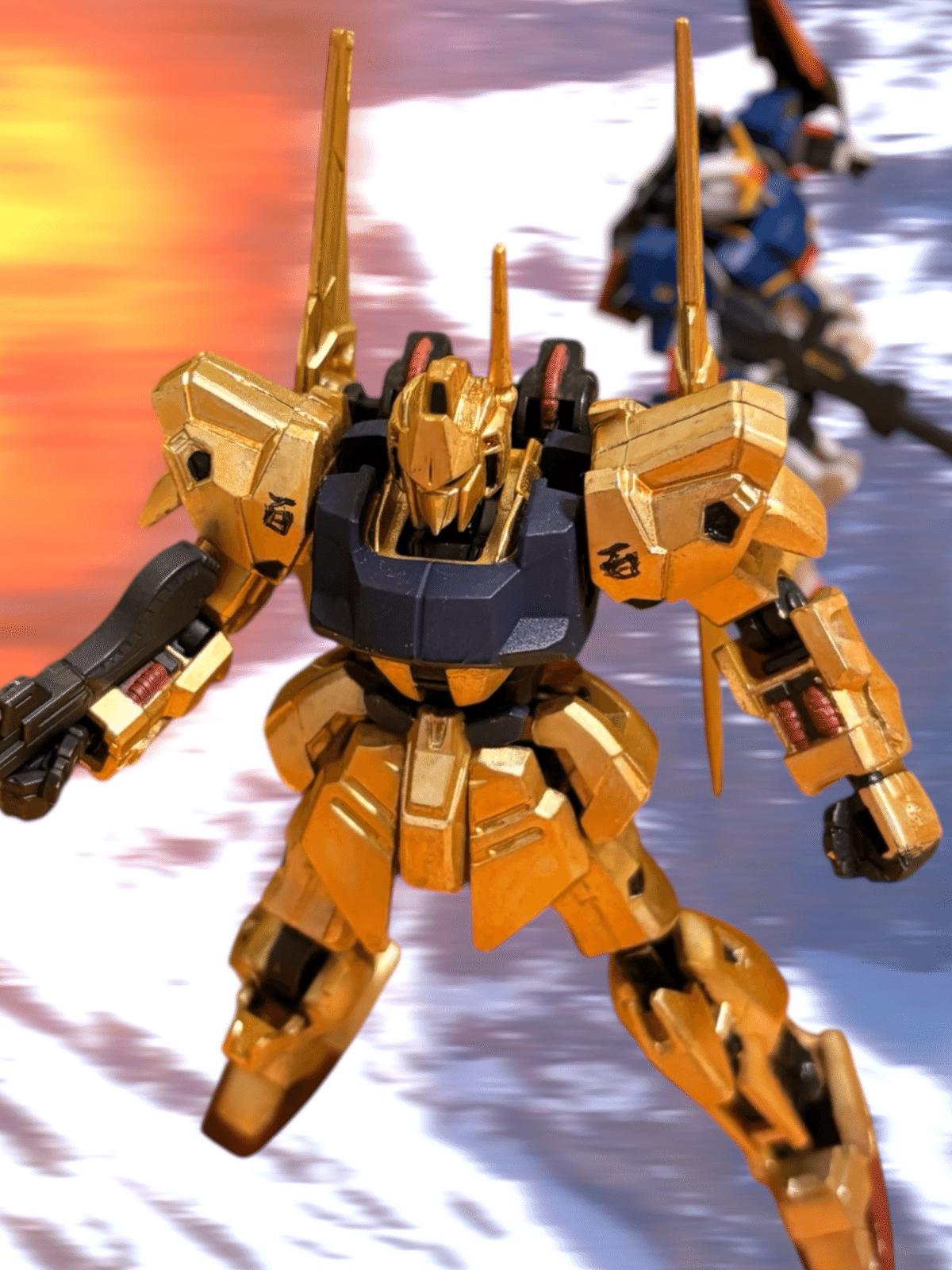

ティターンズのキリマンジャロ基地での戦闘の、攻め手は、エゥーゴとカラバだ。先頭には、アムロ・レイが立っていると言う。伝説の白いMS"ガンダム"の姿も、エゥーゴ陣営にはある。

「いよいよ動き出したか……。」

EFMP第2部隊司令ラッキー・ブライトマン中佐は呟いた。部屋には下士官が1人、緊張した面持ちで立っていた。キアヌ・ファーブルの下で動く、諜報員だ。

部下のヘント・ミューラー中尉は、叛逆の疑いで逮捕された。

あれから、1週間ほどが経っているが、大きな動きがない。最前線の混乱のせいだ。ニュータイプだ反逆だと騒いでみても、こんな末端の小競り合いなど、戦況にはほとんど影響はない。放っておかれているのだろう。ブライトマンも、その反逆に積極的に手を貸したとして、一時軟禁状態となったが、旧知のハクシュウ大佐が動いて、ある程度自由が効くようになった。

「持つべきものは友だな。」

ヘントと自分の逮捕後に忙しく動いたらしい、ティターンズのケイン・マーキュリー少佐は、やはり大した力はなさそうだ。ティターンズの割に、肝心なところで押しが効かないと見える。

だが、ヘントの身柄は勾留されたままだし、部隊の他の面々は"リボー"の宿舎に軟禁状態だ。

「まだだぞ。」

反撃の機を伺う諜報員を、ブライトマンは制している。

部隊の一部の者は逃亡した。諜報部隊を指揮していたキアヌ・ファーブル少尉も、うまく身を隠しているようだ。"キッド"もティターンズの連中の前では動かしていない。ブライトマンの待つ"その時"が来れば、そのあたりの連中がうまくやってくれるだろう。

「なぜです。キリマンジャロの動き……時代が動いている。エゥーゴに付くのでしょう?」

まだだ、と、ブライトマンはもう一度制して、諜報員の下士官に戻るよう伝えた。

「だが、準備だけはしておけ、と、キアヌや"キッド"に伝えろ。」

キマンジャロの動向、アムロ・レイ、そして、"ガンダム"の勇躍。そいういうことを聞くと、待っていた時代のうねりが来ているような気がして、ブライトマンの心も逸った。だが、まだだ。まだ、足りない。

(シャア・アズナブル……。)

エゥーゴの陣頭指揮を取っている者に、紛れているという。

もはや、前線では周知の事実で、ブレックス・フォーラ准将暗殺後は、実質のエゥーゴの指導者になっているとも聞く。

ブライトマンの情報の網には、彼の1年戦争当時からのニュータイプへのこだわりや、アステロイドベルトでの動向の一部が流れてきている。もしかすると、あの、ジオン・ズム・ダイクンとの繋がりも、という話もあるが、それは未だ都市伝説の域を出ない噂である。しかし、事実ではないか、と、ブライトマンは何となく、そう思っている。

ニュータイプにかかわるビッグネーム、赤い彗星のシャア。ヤツが、この機に乗じて何かをやると、ブライトマンは信じている。ブライトマンは、動くとしたらその時である、と直感していた。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

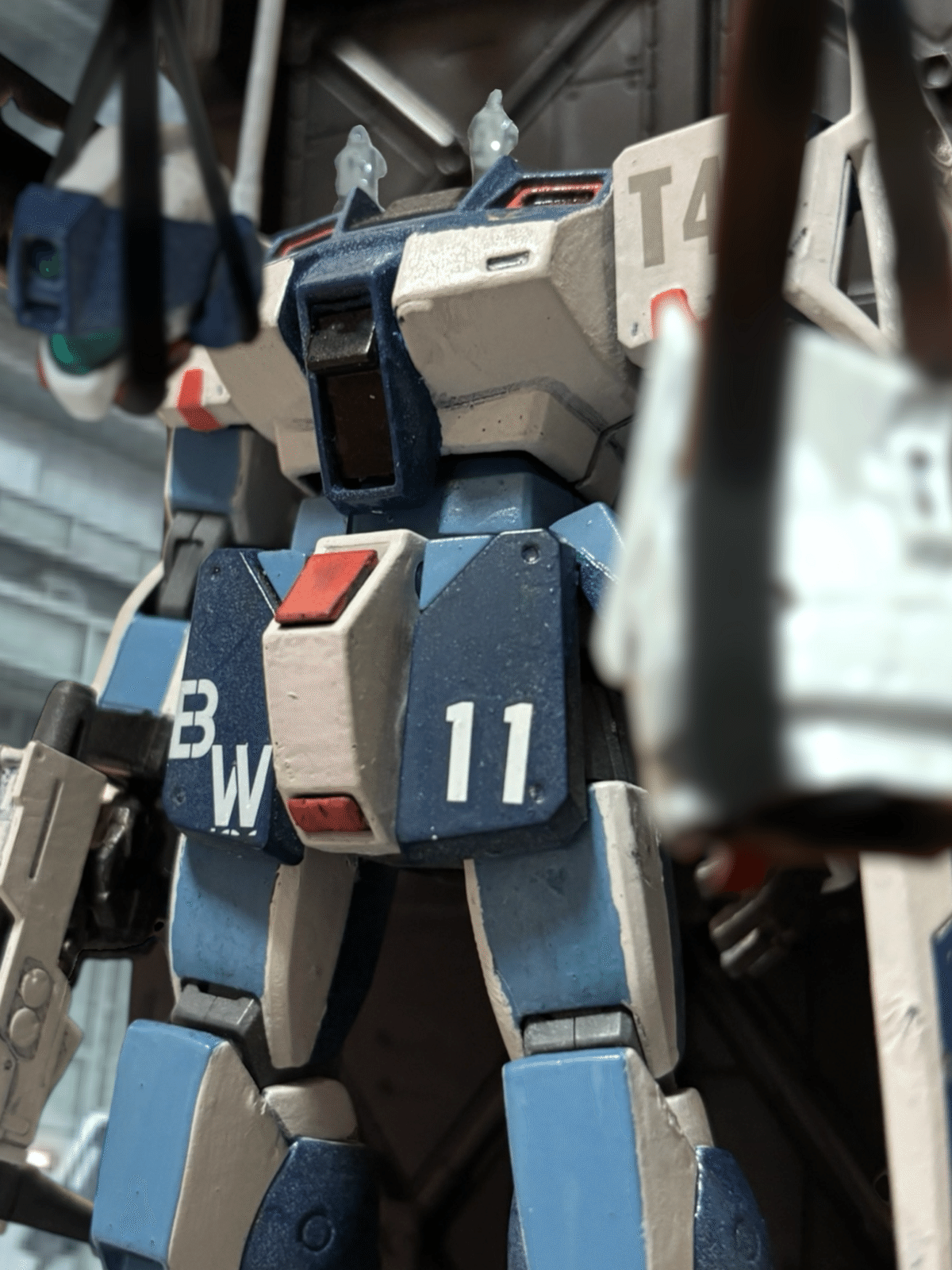

「なんだ?仕様変更なんて聞いてないぞ?」

アラン・ボーモント中尉は、突然始まった機体の整備に対して不審を述べた。

「何です。文句なら上に言ってください。」

ちゃんと指令書だってあるんですから、と、チーフメカニックマンらしき、小柄な男が言った。

「良いんだけどな。何か意味があるのか。」

こんな情勢で、と、アランは呟いた。

「さあ?おいらたちは命じられた仕事をするだけですから。」

それだけ応え、小男は作業階段を上がって、機体の頭部付近に行った。

("おいら"って、変わったヤツだな……。)

だが、応答には妙な愛嬌があり、嫌味や棘を感じない。気のいい平凡なメカニックマンだ。同じ地球連邦軍籍でも、こんな連中には情勢も何も関係ないのだろうと、アランは思った。

(それは、"お飾り"の俺らも同じ、か。)

アランは、自嘲気味に笑みを浮かべた。メカニックの小男を侮ってみたものの、広報部隊の自分達も、戦線にかかわりがないことは変わらない。

航空宇宙祭の乱入事件、は、一つの要員としても、エゥーゴとティターンズの抗争が激化している情勢のせいで、”ブルーウイング”は未だにサイド5で足止めを喰らっていた。地上でも、大きな戦いが始まっているらしく、本拠地のオデッサには帰れそうもない。

何より、キョウ・ミヤギ中尉だ。

地球にいる、T4教導大隊司令のハクシュウ大佐が動いたらしく、拘束はされていない。しかし、ヘント・ミューラー少尉と結託しての反乱の疑惑もあり、厳重な監視が敷かれている。専属の衛生兵、チタ・ハヤミ少尉は傍についているようだが、軟禁のような状態になっている。彼女の進退が不透明なことも、足止めの理由の一つだろう。

見上げると先ほどの小柄な男が、7機のジム・スナイパーⅡのうち1機に取り付いている。機体は頭が取り外されていた。意外と大袈裟な作業に見える。”ブルーウイング”は非戦闘部隊なので、サイド5内でもそれなりの作業が許されている。

「なにしてんだ、ホントに……。」

アームで釣られている頭部は、妙なシーリングがされていて全貌がよく分からない。ごつごつしたシルエットをしていて、通常のジムの頭部に似ている気がした。ジム・スナイパーⅡの頭部の方が、光学式カメラシステムを搭載したバイザーを装備している分、性能は良さそうに思うが、なぜ、わざわざ付け替える必要があるのだろうか。

(なんだ、それも、ミヤギ中尉の1番機じゃないか。)

頭部と胴体の接合部を覗き込んでいるのは、アナハイム社の作業着を羽織った、若い黒髪の男だった。眼鏡をかけた柔和な顔つきが、いかにも民間の作業員と言った雰囲気を漂わせている。

「ちょっと待ってください、これ、繋ぐのは時間がかかりますよ。」

「時間て、どれくらいです?」

「分かりませんけど、ちょっと一回データを持ち帰らないとです。そうかあ、こんなに違うかあ。」

「じゃあ、一旦元のアタマをくっつけますか。」

本当に正式な手続きで行われている作業のようだ。ジム・スナイパーⅡの頭部が、また元の位置に運ばれていく。

「でも、なんでわざわざ?」

アナハイムの黒髪眼鏡が、メカニックの小男に尋ねる。

「理由よりも、技術、仕事でしょう。」

アランは一応、二人の会話に耳をそば立てた。

「まあ、これから必要になるんじゃないかな、と思いますよ。」

最後に、小男がそれだけ言うと、後は皆、黙々と作業に取り掛かった。

"ブルーウイング"は、旧式ながらポテンシャルの高いジム・スナイパーⅡに、新技術の実験的な装備を積んで飛ぶことも多い。今回もその類の変更だろうと、アランは想像した。いずれにしても、すぐに知らせが来ないところを見ると、大した変更ではなさそうだ。

作業風景をぼんやりと眺めていると、機体のあちこちに、大げさなマスキングも始まった。機体色も塗り替えてしまうつもりらしい。もしかすると、司令のニコラ・ボーデン少佐あたりが「1番機はかっこいい見た目にしたい」などと言って、ガンダムタイプの頭でも乗せるつもりなのかもしれない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

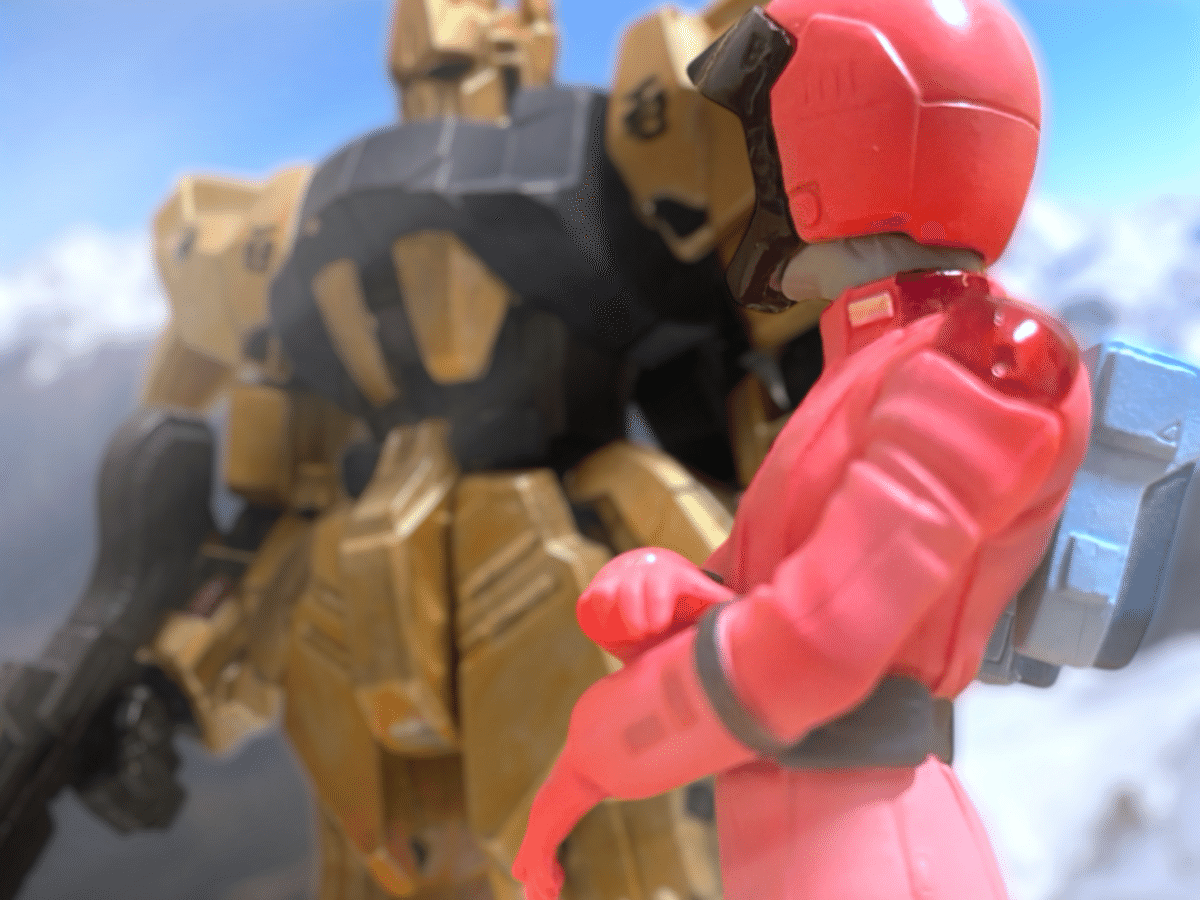

ミヤギの元を儀仗隊の、ジョンと言う若い男が尋ねてきた。ミヤギは一応基地内を自由に行き来できることになっているが、露骨に監視の目がついて回る。実質の行動エリアは、"リボー"の軍港内の、来賓用宿舎と、MSの整備を行なっているドックにギリギリ立ち入れない程度の場所までだった。

来訪者は、おそらくまだ十代の、若い男だった。ミヤギと一緒にいることを許されているチタがまず対応したが、来訪者があると言うことが驚きだった。それも、これまでしつこかった監視の目が明らかに薄い。尋ねてきた男も、大きな箱を抱えている。ジョンという名前も、いかにも偽名のように感じられた。

(スパイか——まさか、暗殺か?)

これまでもある程度覚悟していたが、警戒心が一気に高まる。だが、目の前の男が、愛嬌のある可愛らしい笑顔を見せると、その警戒心が一気に解けるのを、チタは感じた。ベイビーフェイスの年下という、チタの好みにドンピシャな特徴も、警戒心を解く手助けをしたのかもしれない。

「ミヤギ中尉は、お腹を空かせていませんか?士官食堂は、自由に立ち入れないエリアになっていましたよね。」

「……は?」

あまりに緊張感のない声に、チタは拍子抜けした。

「これ、差し入れです。」

と言って、抱えていた箱を開けると、弁当が三包み見えた。

「"バーミヤ"も持ってきたと言えば、僕が味方だということが伝わりますか?」

"バーミヤ"と言う言葉を聞くと、この1週間浮かない顔つきだったミヤギの顔色に、明らかな喜色が浮かんだ。そうだ。中東由来のその料理は、かつてあの桜の紋様の下に集ったものにとって、一つの合言葉のようになっている。

儀仗隊の男は、”ジョン・K・ビックスJr.”と名乗った。連邦軍のマーチング専門部隊で、航空宇宙祭のためにサイド5に来ていたのだが、どうやら”ブルーウイング”同様、足止めを喰らっているらしかった。この男が持ってきた弁当、”バーミヤ”は、かつてラッキー・ブライトマンの指揮する第22遊撃MS部隊にいた、”キッド”の得意料理だった。

「"キッド"は僕の父です。」

"キッド"と違い、すらりと背が高いが、愛嬌のある笑顔は同じで、確かな血の繋がりを感じさせた。ミドルネームのKは、”キッド”のKだろう。

「父も、すぐそこに。正規の整備兵として、ミヤギ中尉の機体をいじっている最中です。わたしの儀仗隊も、父の整備兵も、偽りのない正式な身分なので、しばらくはお二人の近くにいられます。」

”ジョン”もとい、”キッド・ジュニア”は、微笑みながら話した。育ちのよさそうな爽やかな印象がある。"お二人の近くに"と言った時、チタは思わず、微かに身悶えた。ミヤギが一瞬こちらを見て微笑んだので、たぶん、気づかれた。

「いつも思いますが、本当に漫画のような……何と言うか、ご都合主義がすぎる気がしますね。」

ミヤギは、バーミヤを食べながら言う。

「でも、心強いです。」

言うまでもなく、ブライトマンの差し金だろう。

「音楽は好きでしたから、”ボス”の後押しはありがたかったですよ。何より、父が頑張ってくれたおかげで、こんなご時世でも音楽で飯が食っていけている。」

だから、父や、その友達の力になりたい、と”ジュニア”は語る。

「幼少の頃から、それなりに、父には鍛えられています。いざと言うときは必ず、助けになります。」

父親譲りの愛嬌のある笑顔を浮かべて、"ジュニア"が言う。チタは、思わず、可愛い、と嘆息を漏らすと、”ジュニア”はまたニコリと微笑んだ。

軟禁、スパイ、と不穏な言葉が背景に浮かぶ状況であるにもかかわらず、この場所ーーミヤギのコンパートメントで、三人ともすっかりくつろいで腰掛けている。”ジュニア"という男が、場の雰囲気を作っていると、チタには感じられた。”キッド”と同じだ。

「地上では、ティターンズとエゥーゴが派手にやり合っています。」

バーミヤを平らげると、"ジュニア"が話し始めた。

「たぶん、エゥーゴが、ダカールの議会で、何かやらかす気ですね。」

キリマンジャロのティターンズ基地を巡る攻防が続いているが、おそらくその先の狙いは、地球連邦政府の首都ダカール、そこで開催される議会への工作であろうとのことだ。

「うちのボスの情報網、すごいでしょう?」

"ジュニア"がにっと笑う。

「その、議会への……何か、の時に、事を起こすと?」

ミヤギが静かに言う。

「そう言うことでしょうね。心の準備はしておいてください。」

ミヤギにもチタにも、当然"ボス"の正体は、言外に伝わった。

「先ほども申し上げましたとおり、父もしばらくそこのドックにいます。何かあれば頼りにしてやってください。」

ご用の際は、遠慮なく、と、笑って、"ジュニア"は席を立つ。

「遠慮なく、て言ったって……」

どうやって、と、チタは困ったように声をあげる。

「そこは、"策士"のハヤミ少尉のお手並みを拝見します。」

策士だなんてそんな、と、チタはしおらしく猫撫で声を出す。

「頼りにしていますよ、少尉。」

ま、任せて、とチタは思わず胸を張る。"ジュニア"を、気に入ってしまっている。

にこりと笑って、では、と"ジュニア"は部屋を去った。

本当に、顔を見せにきただけらしかった。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 To be continued...】

もよろしくお願いします。