ミヤギに殺到する敵機の、激しい憎悪と敵意が、ヘントにも確かに感じられた。

これは、まずい。ミヤギがまた、戦闘不能に陥ってしまう。敵機は、あの時の獣のような黒い機体だ。あの性能では、行動不能の機体は一瞬で屠られる。

そこまで、一瞬で思考する。

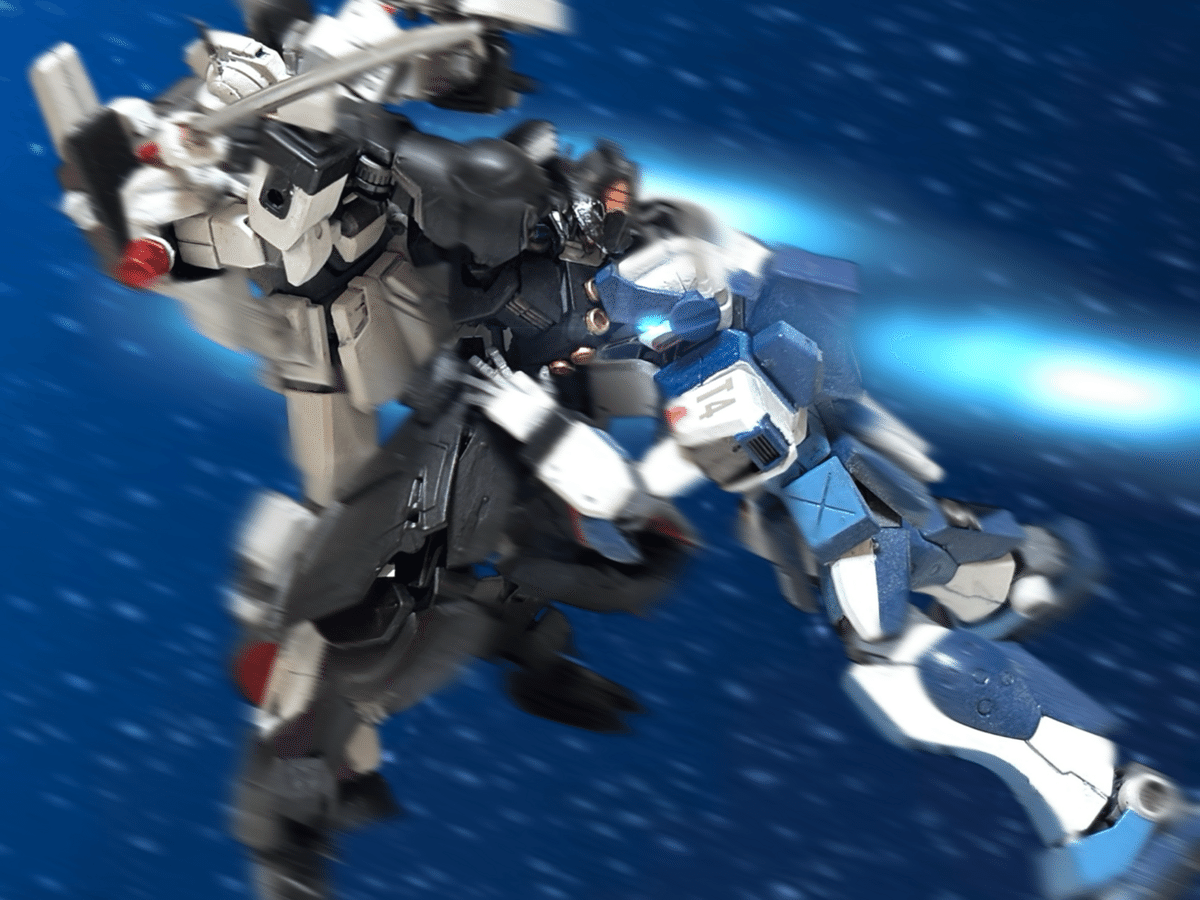

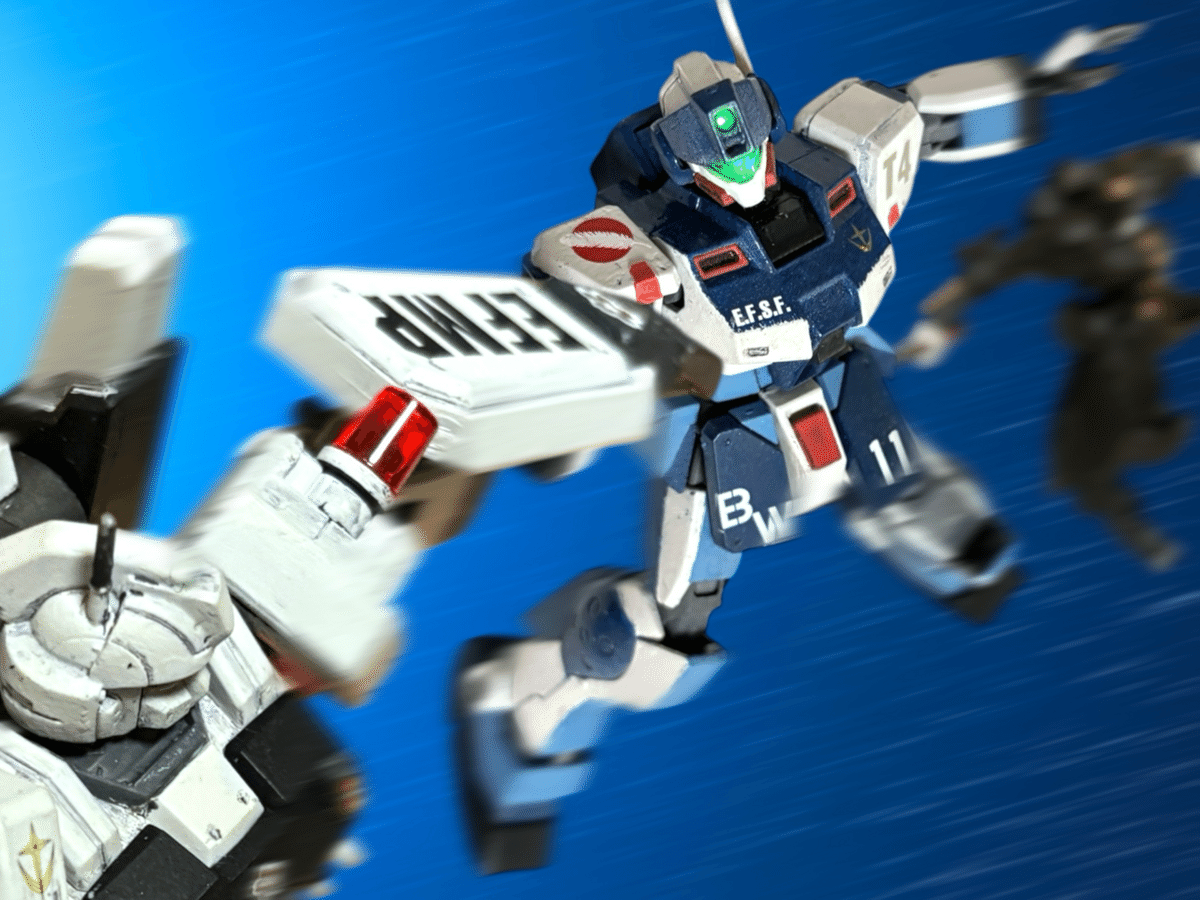

ヘントは、敵機とミヤギの間に割って入ろうと、機体を動かしたが、同時に、ミヤギのジムもバーニアを噴射させた。

(動いた——自分で……!?)

ミヤギは、向かってくる敵機の脇腹に潜り込むと、イギーのように体当たりを喰らわせた。いや、違う。砂漠で、二人で出撃した時も、彼女は自ら突っ込んで、接近戦に臨んだ。狙撃だけではない。インファイトも、彼女の戦術には含まれている。

『宙域の外へ!』

ミヤギから鋭い声で通信が入る。サイド5の宙域内では、武器を使えない。宙域外なら、仲間もいる。

そうだ、そこまで押し出せば、武装した仲間の火器が使える。こいつとも、戦える。

ヘントは、理解した。黒い機体に取り付いて、一緒にバーニアをふかす。例の高出力サーベルがミヤギを切り裂かぬよう、ヘントは、右腕をがっしりと押さえ込む。

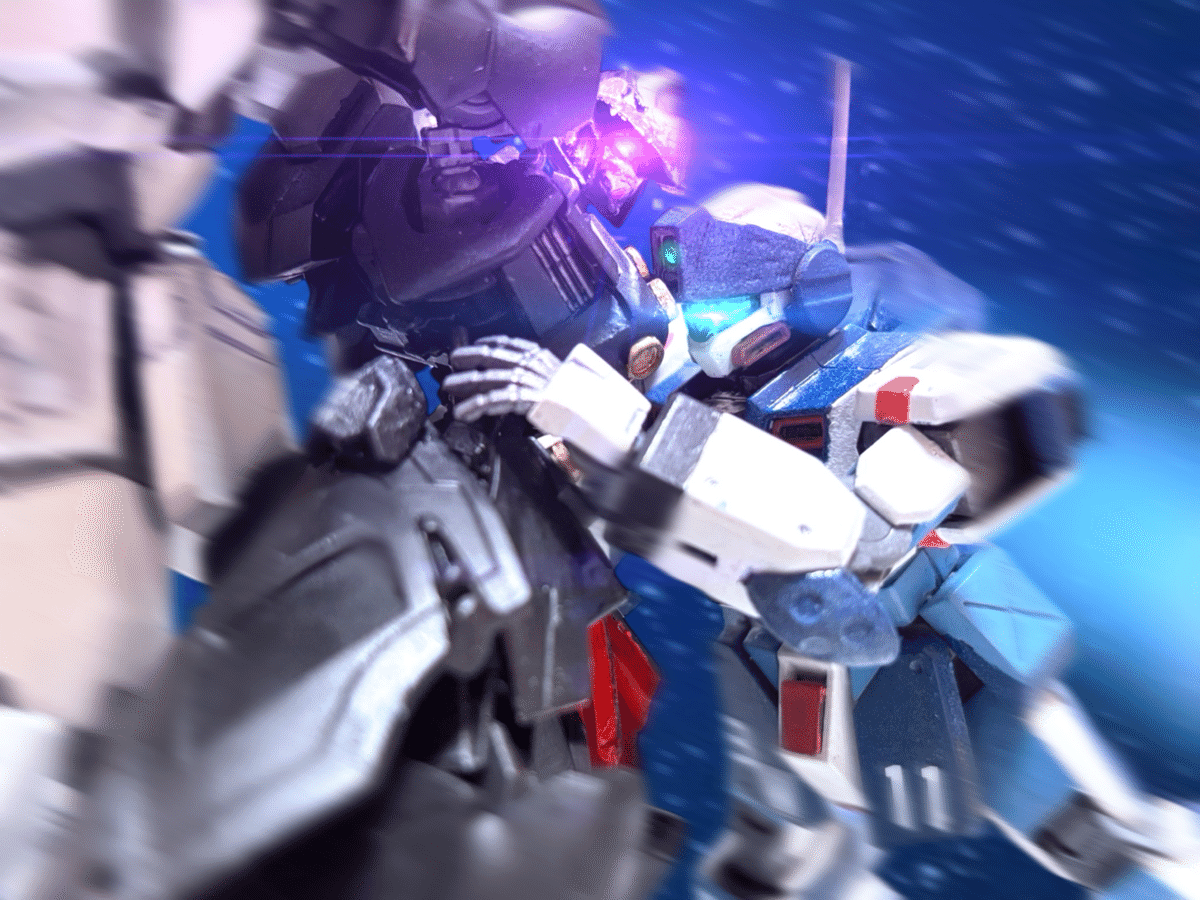

『邪魔するな!ヘント・ミューラー!!』

接触回線で、敵のパイロットの声が届く。女の声だった。

「その声、貴様……やはり、あの時の!」

レセプション会場で会った、あの不気味な女だ。ジン・サナダの名を口にしていた。

『キョウ・ミヤギを壊したら、お前も壊してやる!じっとしていろ!!』

女は、ヒステリックに喚き、機体をグングンと動かす。捕縛を振り払おうとしている。

「させない!」

『離せっ!』

やがて、宙域の外に敵機を押し出した。

『どけ、ヘント・ミューラー!』

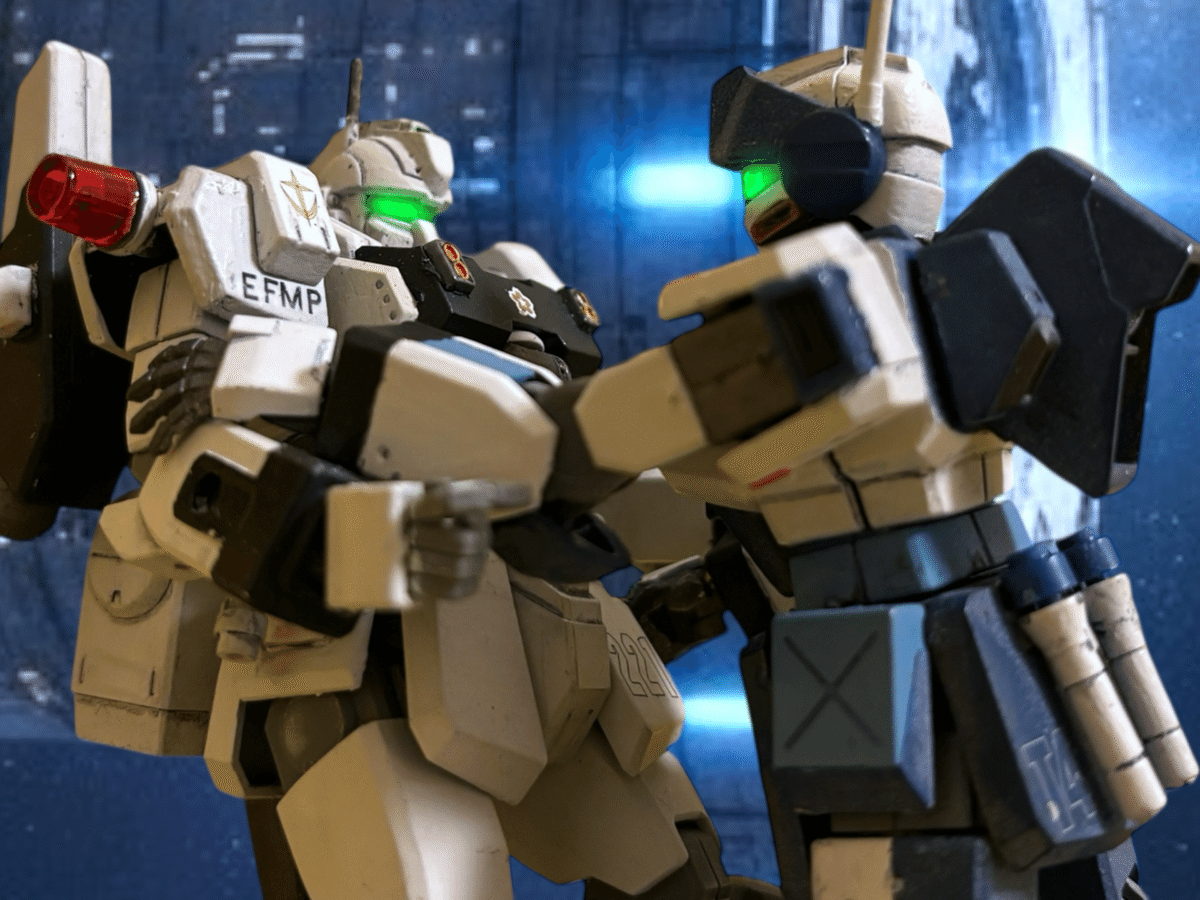

今度は、甲高い男の声が通信機に飛び混んでくる。EFMP第1部隊のバギー・ブッシュ中尉だ。

「離れるぞ、キョウ!!」

黒い敵機から、自機を離すと、ミヤギの機体も腕を引くようにして連れて行く。

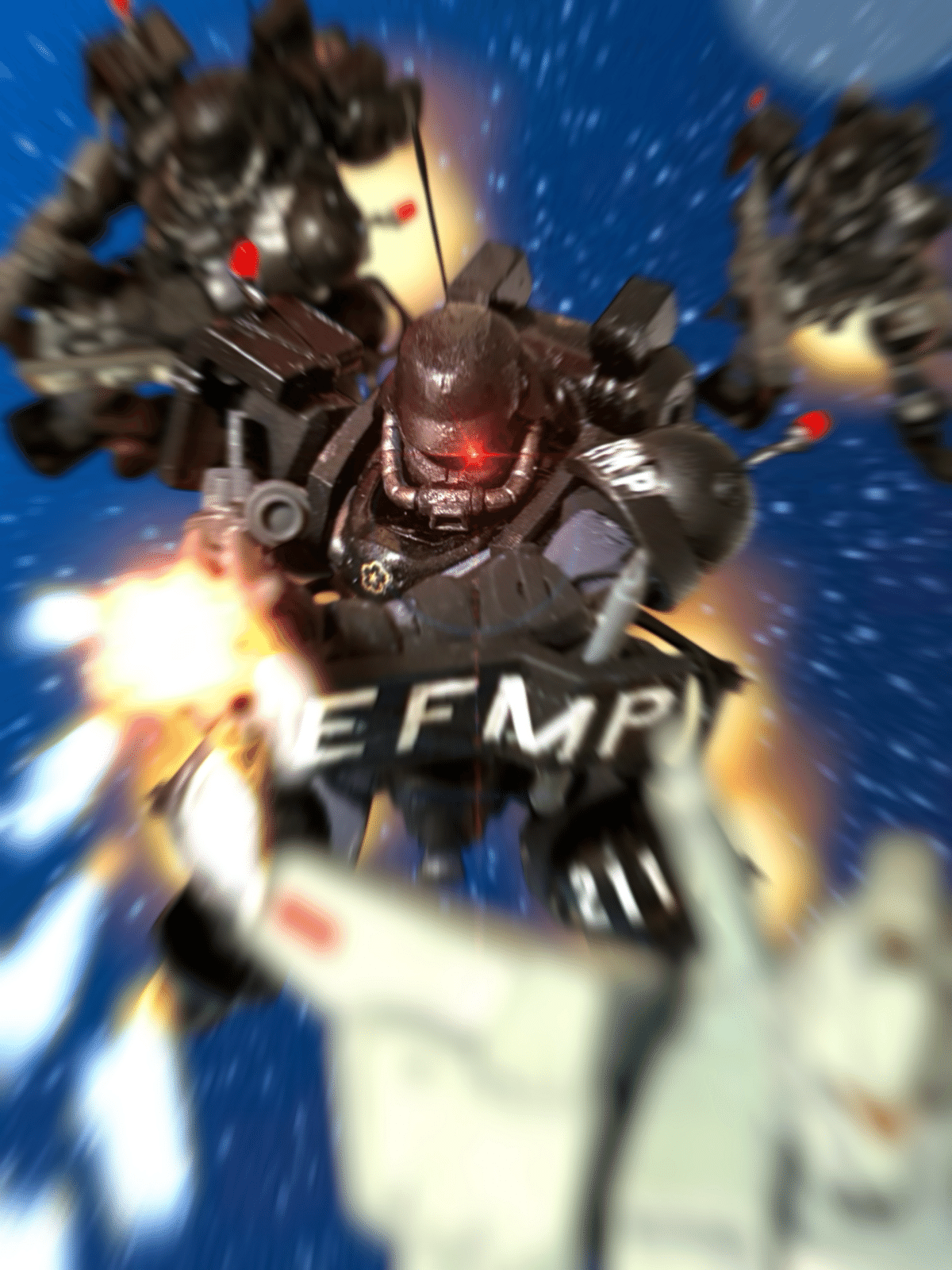

シュトゥルム・ザックが3機、ビームガトリングを容赦なく放ちながら突っ込んできた。敵機は、その火線の隙間を縫うように、ぬるぬると機体をかわした。

ヘントとミヤギの機体は、模擬戦用に武装の出力を抑えている。交戦しても不利だ。二人は急速に、敵機と距離を取る。すれ違うように、"イーグルス"のジムや、EFMPの予備機が殺到し、敵機を取り囲む。

(待て!逃げるな!!)

真空を引き裂いて、女の叫びが聞こえた気がした。

◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️

「待て!逃げるな!!」

逃げていくヘント・ミューラーの白い機体と、キョウ・ミヤギの青い機体を目で追いながら、カルア・ヘイズは絶叫した。

しかし、敵が押し寄せてくる。

ビームガトリングの黒い3機は、ハエのようにうるさく飛び回っていて墜とせそうもない。赤いジムも数機、旧型のくせに立ち回りがうまく、間合いに入ってこない。

「邪魔だっ!!」

迂闊に近づいてきたEFMPのジムを2機、引き裂いてみせた。ティターンズの機体は、新型のくせに遠巻きに見ている。さっきの模擬戦の、つまらない狙撃野郎の部下だろう。指揮官がつまらないクズならば、部下も腑抜けだ。

(イライラする……っ!)

かわすことはできるが、数がいるのがうっとうしい。こちらも1機では、攻勢に転じられない。

『何やってんだ!』

通信機に、粗暴な男の声が入る。

別の黒い機体が一機、飛び込んできてEFMPのジムを引き裂く。カルア機の手を取ると、凄まじい勢いで戦線を離脱する。

『終わりだ、帰るぞ!』

「まだ、アイツらが!」

カルアは駄々をこねる。

『この数は突破できない、今日は諦めろ!』

「やっぱり"2人"じゃなきゃ——!だめなんだ!!」

『あぁ!?』

「アイツらも"2人"だった!愛し合う2人でじゃなきゃ……ちゃんと、壊せない!あの時みたいには!!」

コイツは、何を倒錯していやがる、と、粗暴な男——アイザック・クラークは思うが、いつものことだ、と思い直した。

『その、愛する野郎が、呼んでるんだよ!』

(そうだ、カルア、帰ってこい——。)

カルアの頭に、遥か遠くから、愛しい、あの声が届く。

「なら……仕方ない。」

急に、落ち着きを取り戻した声になる。宇宙空間を切り裂くように、突如、ピンクに輝く閃光が走る。その光の中に飲み込まれるように、黒い2機は姿を消した——。

◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️

「ヘント、無事……!?」

通信機の向こうに、ミヤギは呼びかけた。

無事だよ、と、返事が返ってくる。

『ありがとう、助けられた。』

いえ、そんな、と、ミヤギは口籠る。

『帰ってきたようだね、"シングルモルトの戦乙女"。』

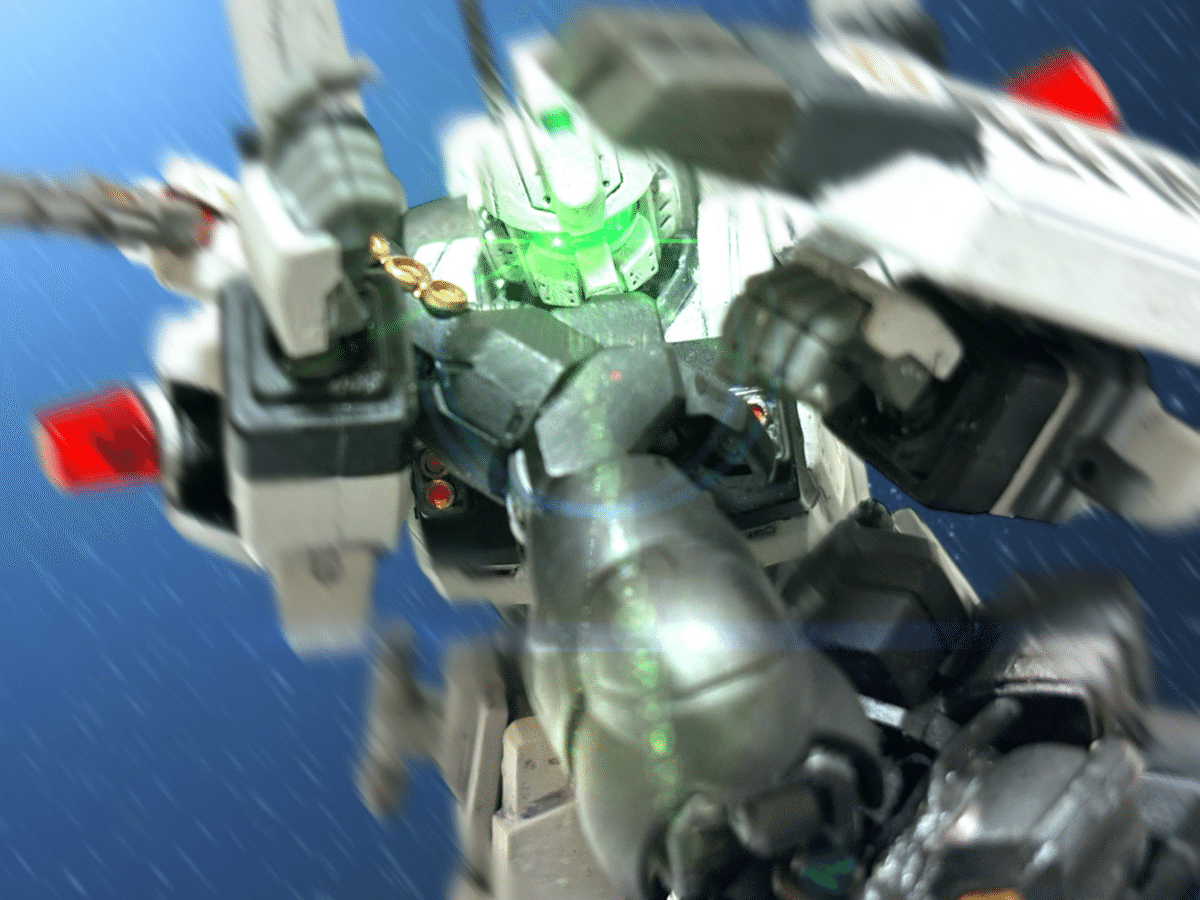

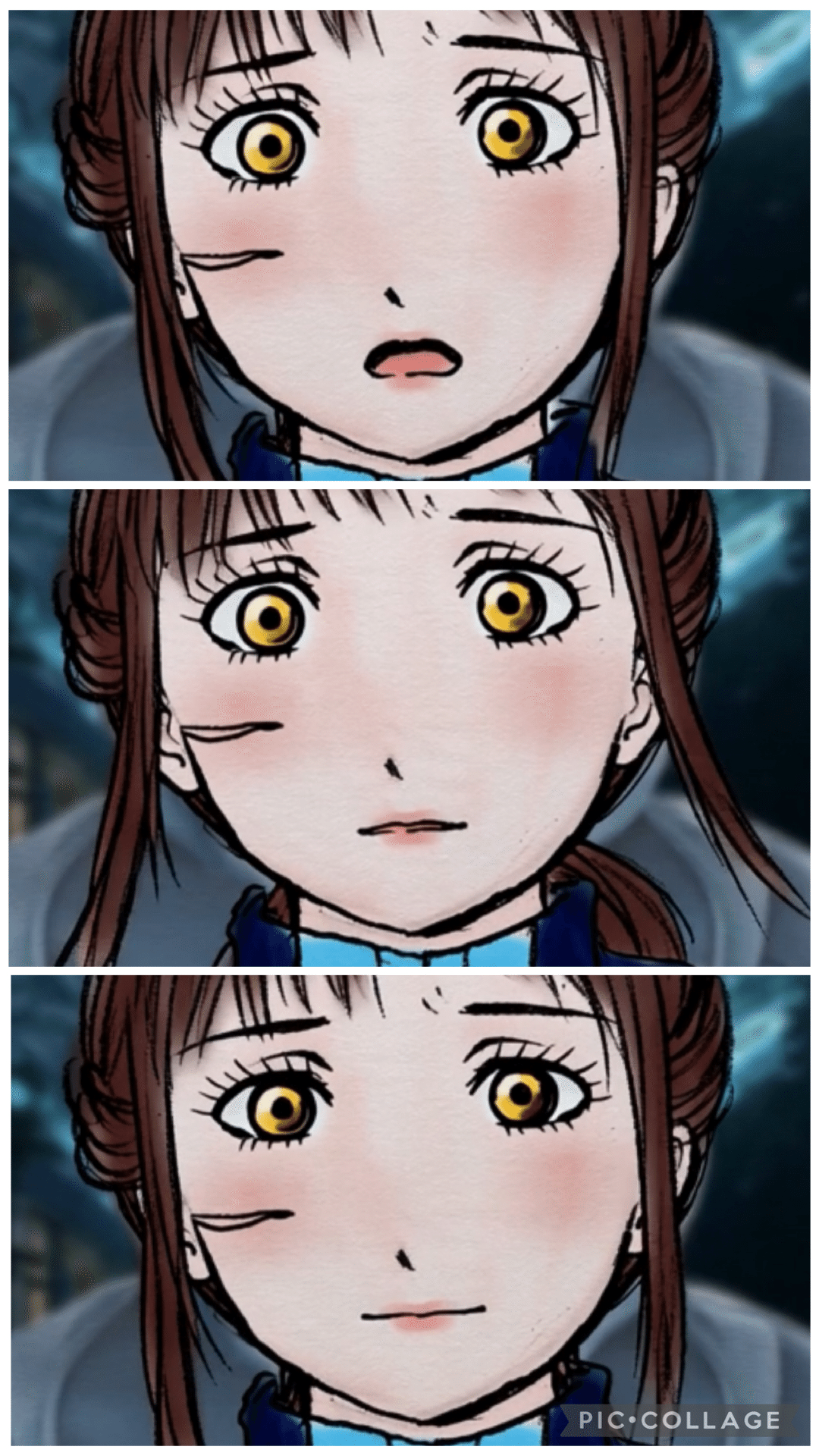

ヘントの優しい声を聞いて、ミヤギは、ああ、そうか、と呟いた。

「やった……やれた?わたし……。」

実感のないまま、ヘントの言葉と、自分の口から出た言葉とを反芻する。

機体を通して感じた、敵とぶつかった感触も、蘇る。

そうだーーそうだ。敵のプレッシャーから、ミヤギは、自力で回復した。

「戦えた、わたし……自分で……ヘント!」

ミヤギは、震える声で、ヘントに呼びかける。

「やれた、ヘント……わたし……わたし……!」

『ああ、分かっている……分かっているよ。』

スピーカーから聞こえるヘントの声が、コクピットに優しく充ちる。

『よく、頑張ったな。』

うん、うん、と、涙ぐみながらミヤギは返事をする。

『よく頑張った。君は自分の力と意志で、帰ってきた。』

ヘントのその言葉が、そう、彼が、自分の戦いを認めてくれることが、何より嬉しかった。

『君は、また戦える。おかえり、俺のヴァルキュリア……キョウ・ミヤギ。』

『動くな、ヘント・ミューラー、キョウ・ミヤギ。』

突如、甲高い、鋭い声が通信機に入る。

第1部隊、バギー中尉だ。

『貴様を逮捕する。コクピットを開けろ。』

威圧的なバギーの声と一緒に、他の2機も、ヘントとミヤギの間に割って入る。

『先ほどの敵機との直通会話、そしてキョウ・ミヤギとの通信は聞いた。キャバルリーの会話ログも確認させてもらっていた。』

まさか、と思ったがな、と、冷たい声で続ける。

『エゥーゴパイロットとの内通、ブライトマン中佐と共謀しての本模擬戦の無理な介入、敵機の手引きに、敵機パイロットとの内通……そして、キョウ・ミヤギとの結託と、敵機の戦闘行為への扇動。』

「言いがかりです!」

ミヤギが叫んだが、バギーは無視した。

『これだけの状況がそろえば言い逃れはできん。ヘント・ミューラー、貴様を叛逆罪で逮捕する。』

【#51 MIYAGI's counterattack - 3 / Oct.25.0087 fin.】

次回、

MS戦記異聞シャドウファントム

#52 “Der Process”

裁かれし者——。

なんちゃって笑

今回も最後までお付き合いくださりありがとうございました。

次回のお越しも心よりお待ちしております。

よろしければこちら

もお願いします。