●近代合理主義(自由と民主主義を謳歌し、物量をたくさん生産できる経済力があるものが強い)は、限界にきている。そして、近代合理主義では割り切れなかった宗教が、国内外の社会に影響を及ぼしている。

●宗教者でなくても、人間はなんらかのマインドコントロールを受けている。人権思想、啓蒙思想もマインドコントロールの一つ。

●ハラリ氏が『サピエンス全史』『ホモ・デウス』で提唱したハラリモデル(人類は、疫病、飢餓を撲滅する時代に近づいている)は、コロナとウクライナ戦争で崩壊した。ハラリ氏に代わって注目されているのはエマニュエル・トッド氏。彼は人口動態学を基本に据えて、家族類型によってデモクラシーを分析し、家族形態が「無意識レベル」で社会を動かし、宗教も「無意識レベル」で社会を動かしていると考えた。

●ウクライナ戦争は、当初はウクライナ国内のロシア系住民の処遇をめぐるロシアとウクライナの戦争だった。しかし、ロシア、西側双方ともに、宗教(悪魔との戦い)の価値観の戦争に枠組みが変わっている。キリスト教の持つ暴力性があらわになった戦争。

●戦争は、どちらか一方が「まだ戦える」と思っている限り、終わらない。双方が「もう無理だ」と思った時にやっと寛容になって、和平が実現する。非寛容な精神による徹底的な殺し合いを経ないと寛容になれない。

●帝国主義の戦争の目的は、植民地、資源などを手に入れることだが、その大義名分として宗教が使われることが多かった。

●アメリカは「18世紀の国」。フロンティア開拓というロマンが定着した国。近代国家の矛盾を巡る、ヨーロッパ人のウジウジした心境が、アメリカ人にはわからない。第一次世界大戦では、「19世紀の国々」が限界に突き当たり、第二次世界大戦では「18世紀の国」が勝った。

●日本でキリスト教が広まらないのは、信者になっても儲からないから。日本の新興宗教は、お金が回るシステムをきちんとつくっている。実利のない宗教は広まらない。

●神の存在を証明しなければならない一神教は明らかに不自然。たからこそ、さまざまな知的操作が必要になった。

●一神教と多神教はきちんと分けられるものではなくスペクトラム。多神教であっても、一神教的になると他の宗教・宗派への攻撃性が強まる。戦国時代の浄土真宗は、一神教的側面が強くなり、攻撃的になった。特攻隊は国家神道に対しての殉教のようなもの。

●悪魔は人格化しているから現実に存在する。バイデンからはプーチンが悪魔に見えるし、プーチンからはバイデンとゼレンスキーが悪魔に見える。時代を経るごとに人間の破壊力が強くなっていくから、悪魔も強くなる。

●人はどうやっても誰かを裏切ってしまう。人の原罪からは逃れられない。

●入るときは「皮」、やめるときは「首」を切られるイスラム教。キリスト教は「切るべきだ」派は全てなくなったので、割礼がない。

●中東の厳しい自然環境の中で、現在も続く諸勢力の対立・抗争の中で、なぜ「汝の敵を愛せよ」という慈悲の言葉がイエスから出たのか?イエスは仏教徒だったのかもしれない。

●西ヨーロッパでは、無神論者が半数以上を占め、世俗化し、もはやキリスト教世界ではない。LGBTQ+に対する差別解消という問題意識は、キリスト教的価値観からは出てこない。

専門性と汎用性の両方を持たれた方たちの対談は、互いの知性の扉が開き、相互作用的に大胆な仮説が生まれるので、めっちゃ面白いです。

元クリスチャンの僕にとっては、目から鱗が沢山ありました。

かつて熱心な信仰心をお持ちだった方に、ぜひオススメします。

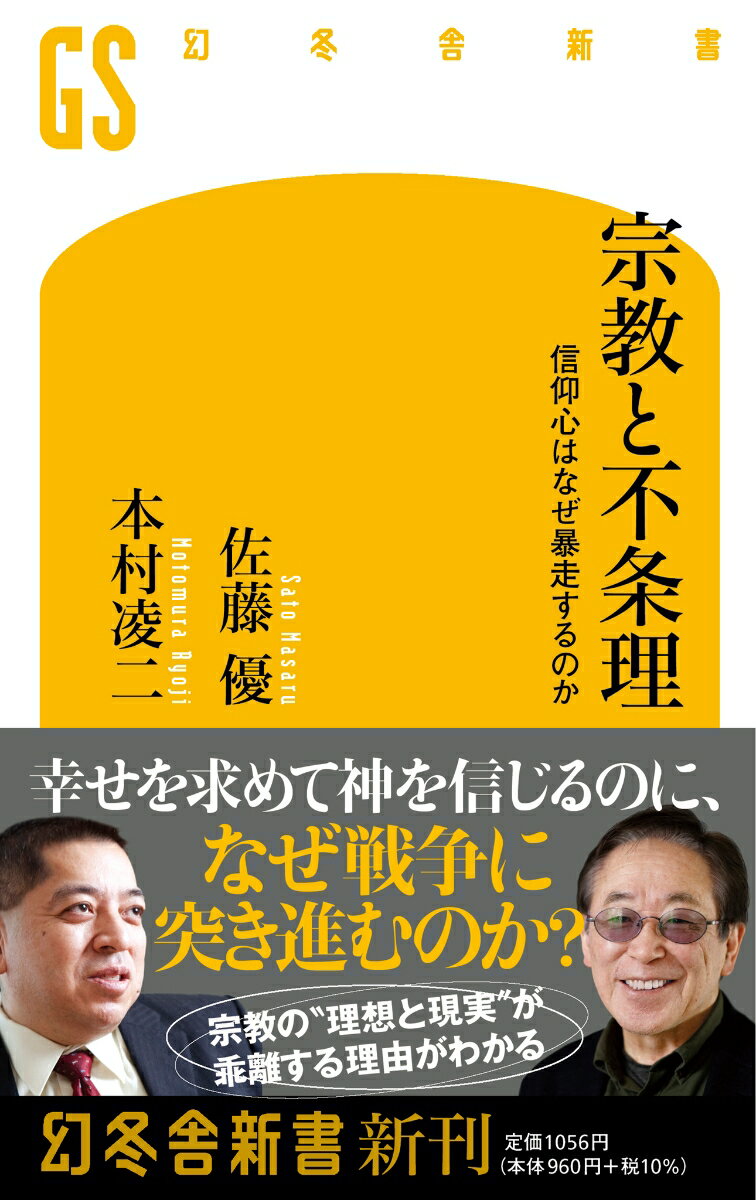

「宗教と不条理」佐藤優・本村凌二(幻冬舎新書)

【5月7日読了】

【オススメ度★★★★★】