【『はじめに』より引用】

日本にいま必要なのは「訂正する力」です。

日本は魅力的な国です。けれどもさまざまな分野で行き詰まっています。政治は変わらず、経済は沈んだままです。

メディアは大胆な改革が必要だと叫びます。けれども実際にはなにも進みません。

人々は不満を募らせています。

もう日本はだめなのでしょうか。ぼくはそうは思いません。ただ、そこで必要になるのは、トップダウンによる派手な改革ではなく、ひとりひとりがそれぞれの現場で現状を少しずつ変えていくような地道な努力だと思います。

そのような地道な努力にもやはり哲学が必要です。小さな変革を後押しするためには、いままでの蓄積を安易に否定するのではなく、むしろ過去を「再解釈」し、現在に生き返らせるような柔軟な思想が必要です。ぼくは本書でその思想について語っていきます。

ものごとをまえに進めるために、現在と過去をつなぎなおす力。それが本書が言う「訂正する力」です。

【引用終わり】

戦後80年が近づいているのに、日本の政治は変わらず、景気は停滞し、世界の中での相対位置は下がり続ける一方の日本。

日本が変わるために「グレートリセット」「現状の全面否定」という極端な論調がSNSなどで溢れています。

本書は、「訂正する力」という、ヨーロッパ社会が実践している、本来の社会が変革していくために必要な力を提唱しています。

訂正するとは、一貫性をもちながら変わっていくこと。ごまかしをすることで持続し訂正していくことであり、ヨーロッパ的な知性です。

訂正する力が無いがために、日本の政治は右と左、保守とリベラルと、相互理解の姿勢がなく、ただただ相手を否定し、対立し続けています。

日本が訂正する力が弱いのは、「空気」、くまり社会の無意識的なルールがあるからと本書は指摘しています。

人間は必ず間違える生き物。失敗こそが人を成長させる。

勇気を持って自らの考えを変える勇気、一致点を探す勇気が、日本人のリーダーには求められていると考えます。

コロナの時から、僕はオンラインの哲学カフェによく参加するようになったのですが、哲学カフェの面白さは「自分の考えが変わっていくこと」にあります。物事の本質を考えていくと、今までの「当たり前」が「当たり前」ではなくなり、自分の中で新しい価値観が生まれていきます。僕は

瞬間が楽しくて仕方がありません。

哲学カフェは、訂正する力を育てる場と考えますので、日本各地で哲学カフェが開かれるようになれば、日本は変わってゆけるのかもしれません。。。

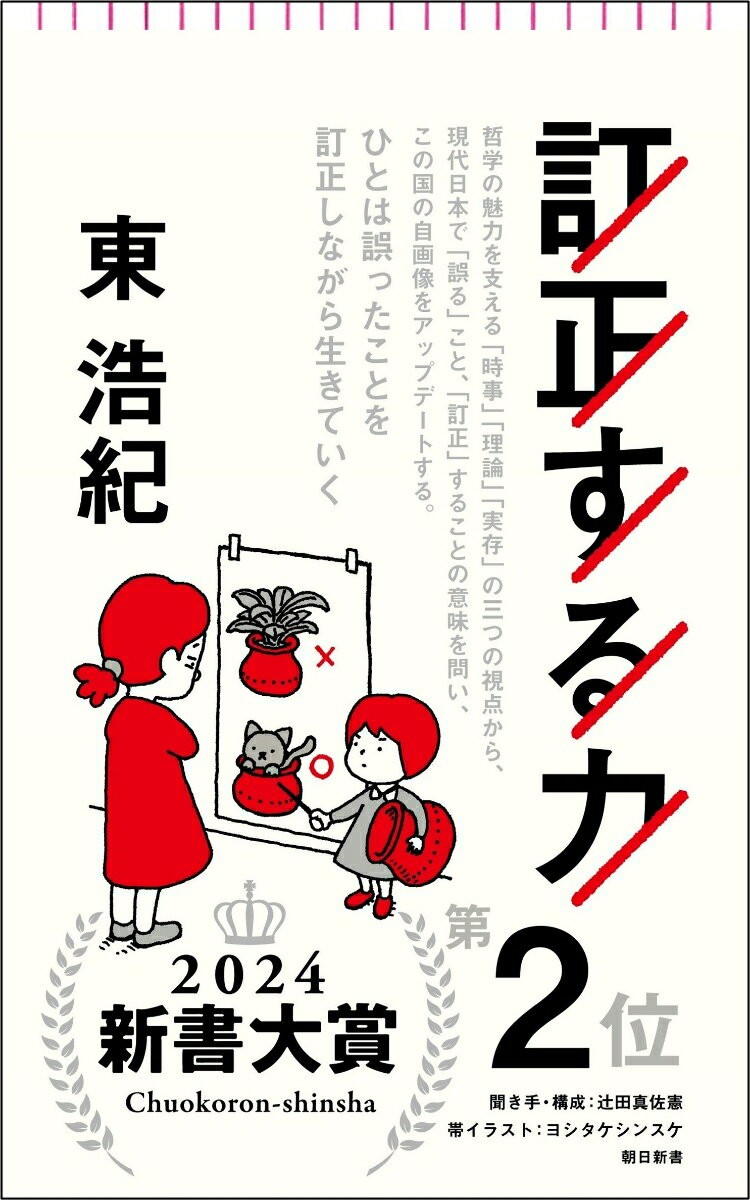

「訂正する力」東浩紀(朝日新書)

【4月3日読了】

【オススメ度★★★★】