【『序章』より引用】

将棋に分類される遊戯は、インド・アラビア・ペルシャ・ヨーロッパ・北アフリカ・中国・東南アジア・朝鮮半島・日本と、ユーラシアと北アフリカの広域に姿を変えながら広まっている。その源流はインド文明にあると考えられているが、インドの将棋が世界に広まったのではなく、それぞれの地域の軍事と文化に合わせた形に変化しながら広まっていったことに特徴がある。インド将棋のもつ機能が、その有用性ゆえに他の文化圏に吸収されていったと全体像を考えるのがよいだろう。ただし、中国象棋には「墨子」「公輸篇」に起源を求める中国起源説とインド伝来説があり、インド伝来説は確定情報になっていない。

日本の将棋は、中国との文化交流の中で受容した唐代象戯をそのまま受け入れたのではなく、日本独自の駒とルールにつくり直されたものが平安時代に宮廷社会や寺院社会に浸透していった。平安時代後期に姿をあらわしたときには、すでに日本に適合したゲームとして姿を変えていた。

【引用終わり】

⚫︎現行将棋は40枚制だか、平安小将棋(36枚制)から朝倉将棋(42枚制)など、さまざまなバリエーションがあった。

⚫︎棋譜が残っているのは江戸時代が最古なので、中世の人達がどのように考えて将棋を指していたのかはわからない。

⚫︎中国唐の時代の象棋(将棋)では、戦車隊や攻城兵器の投石機など、日本の軍制に無い駒を使っている。

⚫︎平安時代の史料「新猿楽記」には、朝廷に出仕する上での諸芸の一つとして将棋が書かれてある。当時は遊戯だったのか、兵法の教材だったのかはわからない。

⚫︎香車は、中国の戦車を象徴する駒だが、日本の軍制で該当するものが無い。桂馬は長弓騎兵の象徴で、正面を射ることができないのは軍馬の首があるから。

⚫︎王将、金将、銀将は、それぞれ直属の部隊を持っている部隊指揮官を象徴。

⚫︎鎌倉大将棋では、「仲人」「猛牛」「悪狼」「盲虎」「酔象」「猛豹」「猫刃」などの駒が有った。

元々将棋は兵法の教材として活用されたようです。現代のシミュレーションウォーゲームのようなものだったのでしょうね。

現代戦を将棋にしたら、途方もなく広い棋盤に、弾道ミサイル、巡航ミサイル、迎撃ミサイル、イージス艦、ステルス戦闘機などの兵器を配置するのでしょうか?

それは、面白くなさそうですね、、、、(笑)

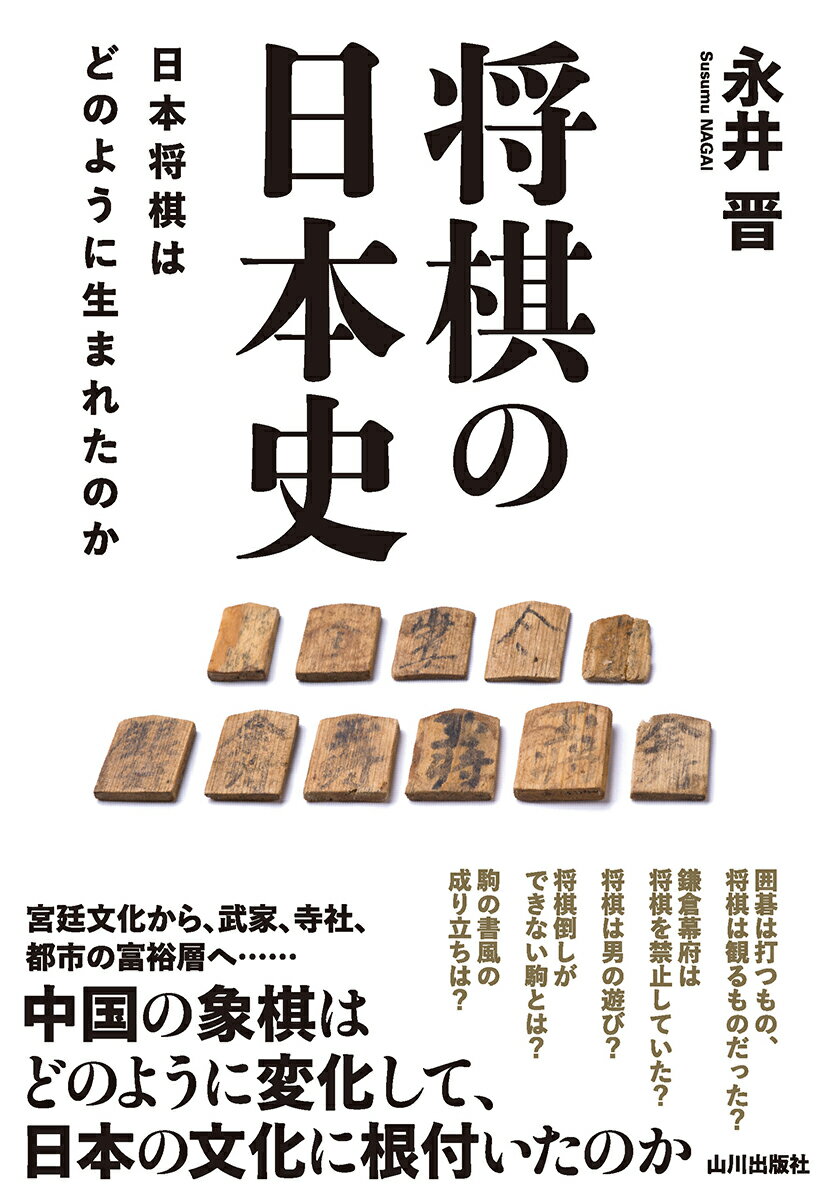

「将棋の日本史」永井晋(山川出版社)

【12月31日読了】

【オススメ度★★】