浴衣(ゆかた)とは和服の一種である。通常の和服とは違い、長襦袢を着用せず、素肌の上に着る略装である。日本ゆかた連合会により7月7日が「ゆかたの日」と制定されている。

浴衣(ゆかた)とは和服の一種である。通常の和服とは違い、長襦袢を着用せず、素肌の上に着る略装である。日本ゆかた連合会により7月7日が「ゆかたの日」と制定されている。通常は木綿地の単物で、和服の中で最も単純かつ基本的な構造となる。このため、家庭科の授業では浴衣を縫うことも多く行われている。着用の場合には本来は素肌の上に直接着るものである。近年では下着を着用することが多くなったが、それでも和装用スリップや肌襦袢程度である。

生地が薄く開放的で風通しがよく、長襦袢なども着用しないことから、もっぱら夏場の外出や湯上り、あるいは寝巻きとしての用途が主である。

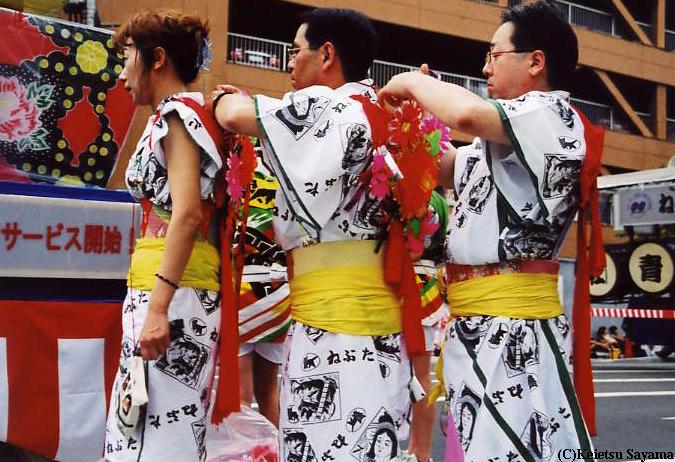

浴衣はもともと白地の木綿を藍で染抜くのが原則で柄も大胆なものが多かったが(右図参照)近年では洋服のようなデザインが好まれつつあり、華やかな色合いと柄のものなども多くなっている。生地も浴衣本来の木綿ではなく、麻を混ぜたものやポリエステルなどを用いたものも多い。

現代の日本の生活で浴衣が多く着用されるのは、主に花火大会・縁日・盆踊りなどの夏の行事である。日本舞踊や演劇などの稽古着として使用されることもある。

日本独特の風習として旅館やホテルに寝巻きとして客用の浴衣が用意してある場合が多いが、多くは簡略化されたものである。温泉宿やそれに類するホテル等では、備え付けの浴衣を着用したままで館内施設を利用したり、外出したりすることは問題ない。しかし、一般的なシティホテル等では、着用して室外に出ることは認められていない。

着付も普通の和服に比べて比較的安易でかつ安価であることから、民族衣装として手頃なお土産物や通販などで外国人にも人気がある。そしてもちろん、日本人に現在も愛され続ける伝統文化の一つである。

弘前のねぷたまつりに合うのが法被で、青森のねぶたまつりに合うのが浴衣と言う面白い違いがある。

自宅の部屋で着ている丹前の内側には浴衣があって、浴衣を替えるだけで丹前が清潔に保たれている。