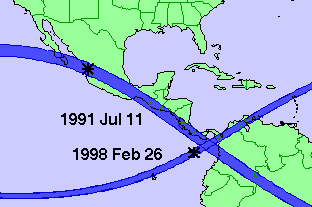

1991.7.11の皆既日食【サロスNo.136・・・36/71】は皆既帯がハワイと中南米諸国を横断します。日の出間もないハワイを通過した皆既日食は中米諸国を横断し、ブラジルで日没を迎えます。このサロス周期では最長の継続時間となり、メキシコ中部で約7分近く皆既日食が見られます。今回の日食帯はハワイとカリフォルニア半島を通る為、日本からは行きやすい地域です。特にハワイ方面には多数の観測者が出かけました。

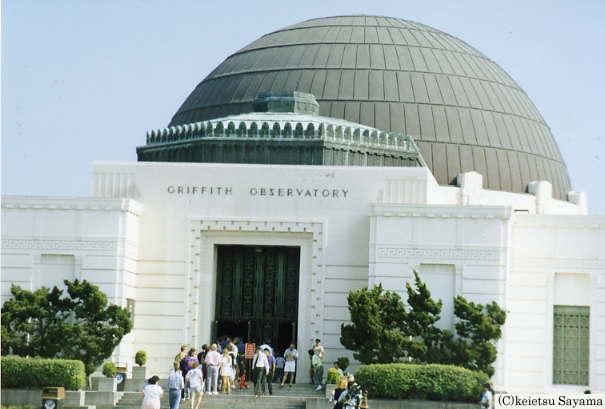

私は継続時間が短いハワイよりも、砂漠気候で確実に晴れると予想される観測地があるカリフォルニア半島先端で観測する阪急交通社のメキシコツアーに参加しました。5泊7日のBコースで1991.7.10に成田空港を夕方離陸し、日付変更線を越えた同日の朝米国L.Aに到着。専用バスで市内観光後、グリフイス天文台へ

中に入ると大きなパネル写真が並んでいました。中でも特に目を引いたのが、太陽にフィルターをかけて撮った写真です。飛び出たプロミネンスが、水星の軌道くらいに膨らみループ状につながっています。Hα線で見た太陽の写真もあります。明日いよいよ観測本番なので早めの就寝zzz

(2)メキシコへ

熟睡中モーニングコールが鳴り響き、ペットから飛び起きると早朝の2時でした。今日はチャーター機『エクリプス号』と言う、とって付けたような名前の飛行機でメキシコのカリフォルニア半島先端の街サンホセ・デルカボヘ向かいます。しかし早すぎる起床で気分が悪いため、早めの身支度を終え、早朝4時先のチャーター機で観測地へ向かいます。機内で日の出を迎えサンホセ・デルカボに到着!パンフレットに掲載されていた緯度経度は北緯23°04′西経109°41′です。空港から小型バスに乗って現地の小学校に行きます。

バスの中に綺麗な女性が近くにいたので『お一人ですか?』と声を掛けました。話を聞くと、彼女は1988.3.18にインドネシアで初めて皆既日食を見て以来の参加だそうです。名前はMさん…後に何回も出会う方です。小刻みに揺れたバスはやがて小学校に到着。夏至過ぎの真夏の太陽はとても暑く、木々の影で観測したい位ですが、それだと太陽が見られないので、やむなくバスケットボールコートのコンクリート上で機材を設置します。

前回の小笠原沖皆既日食ではバカチョンカメラしか持たなかったので、今回から500mmF8反射望遠レンズに、2倍のテレコンバーターを取り付けて皆既専用とします。部分日食は300mmF5.6に2倍のテレコンを付け、D4(ND10000)フィルターを使いました。 …今回の皆既日食を逃すと、6分以上も見られる皆既日食は20世紀中に見られないので、かなりの人数が小学校の校庭に集まりました。約300人も同じ場所で観測します。

気合いの入っている方が多く、まるで機材と人々の見本市です。学校の校門には皆既日食をあしらったTシャツまで売られていました。周りの光景もカメラに収めます。AM10:30太陽が上部から欠け始めました.フィルターを通して見える太陽は、黄色くなって欠けて見えます。成田空港でツアー会社からプレゼントされた日食グラスで太陽を見ても、同じ様子でした。テレコンを付けた600mmF11(合成)で見た太陽黒点は、太陽活動極大期らしく5カ所も現れていました。

時間が経つにつれて太陽は深く欠けていきます。一時間前まではあんなに暑かったのに、半分以上太陽が欠けると涼しくなってきました。太陽が天頂に近づいてきました。こんなに真上で見られる日食は滅多にありません。事前に持ってきたアングルファインダーを取り付けていたので、楽な姿勢で観測ができます。AM11:50糸のように細くなった太陽を見ながら、500mmF8反射望遠レンズに付け替えました。

かなり太い第二接触のタイヤモンドリングを見ながらピントを合わせます。アングルファインダーで見た視野は、2000mmF16と強拡大です。多少プレながらタイヤモンドリングを迎えました。鮮やかな光が失われると辺りは闇に包まれました.光が失われた同じ所から、π字型をした見事な形のプロミネンスが見えてます。このプロミネンスは普段の皆既日食でも見られない、なかなか面白い形をしています。

(3)モヒカン刈りコロナ

フィリピンでピナツボ火山が噴火した後の皆既日食なので、闇ですがそれほど暗きは感じません。満月と同じ明るさのコロナの光が闇を照らしています。

さすがに6分も継続すると心に余裕が出ます。段階露出でコロナを撮りながら3分ほど肉眼で見ていました。3年前に小笠原沖で見た、薄紫色の空に淡くて丸い蛍光灯のようなコロナが印象的でした。今回は天頂の為、若干長めで斜め横に伸びたコロナが印象的です。極大期なのにこんなコロナが見られたという事は、当時天文雑誌に提唱されていたモヒカン刈り型コロナなんでしょうか?

やがて上縁から第三接触のタイヤモンドリングが現れました。長めの皆既も(6分18秒)もう終わり、太陽は急速に元の姿へ戻ります。第四接触が終わり、全ての日食が終わりました。陽はまだ高く昇っています.今回これほど長い日食が見られたのは、太陽が地球から最も離れる遠日点に近い事と、月が最大に近い大きさだった事。そして北回帰線付近で見られたので天頂に近い場所で起こった事が関係しています。

(4)特攻隊ツアーの由来

まだ機材の撤収が済まないうちから、小型バスに乗って下さいと添乗員がアナウンスしています。そそくさと撤収し、バスに乗って空港へ急ぎます。後日談ですが、観測地のサンホセ・デルカボは皆既中心線から外れていました。もっと長く観測出来るサンチャゴ付近で見た方は6分45秒の間、皆既日食中の太陽が雲に覆われて見られなかったようです。ハワイに行かれた方もほぼ全域で曇られたようでサンホセ・デルカボの一人勝ちと言った状態でした。

当時は帰国するまで情報が入らなかったので、一行は嬉々としながら帰りのチャーター機に乗ってL.Aへ戻ります。結局メキシコの地を潜んだのは6時間程でした。一日以内ならツーリストカードのみの発行で入国ピザを取得しなくてもいいんだそうです。それにしても道中は朝の眠気がまだ残ってて、暑さにもやられた為か機内では全員グッタリしていました。この無理な移動で『もし飛行機が落ちたら、全員日食を見れなかった。これは特攻隊のようなツアーですね』と誰かが言ったのを小耳に挟んだのでタイトルをメキシコ特攻隊ツアーとしました。