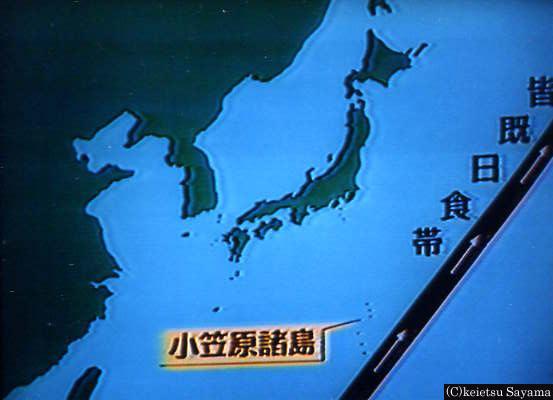

小笠原沖皆既日食 [1988.3.18] 今回は皆既日食ツアー初参加となった1988年3月18日の小笠原沖皆既日食を紹介します。 今回は皆既日食ツアー初参加となった1988年3月18日の小笠原沖皆既日食を紹介します。

前の年は沖縄で金環日食も見られたのですが、以前から皆既日食に照準を合わせていました。後日廃刊されたQuarkの日食ツアー読者優待で100名を超えたら抽選でしたが25名しか応募がなく全員参加しました。

当時私は札幌で学生をしていました。東京の親戚宅で一晩お世話になり、日食の二日前に東京晴海埠頭をにっぽん丸に乗って出航。東京湾は波が穏やかで快適な旅だったのですが、太平洋に出るとやたら波が荒く巨大なにっぽん丸でも揺れるほど。船酔いの私は、豪華な食事にもありつけず吐いてばかり。医者から数本注射されましたが、船の中では船員保険しか使えない事を知り、泣く泣く3000yen払いました。そのため船中ではグロッキー状態。 当時私は札幌で学生をしていました。東京の親戚宅で一晩お世話になり、日食の二日前に東京晴海埠頭をにっぽん丸に乗って出航。東京湾は波が穏やかで快適な旅だったのですが、太平洋に出るとやたら波が荒く巨大なにっぽん丸でも揺れるほど。船酔いの私は、豪華な食事にもありつけず吐いてばかり。医者から数本注射されましたが、船の中では船員保険しか使えない事を知り、泣く泣く3000yen払いました。そのため船中ではグロッキー状態。

おがさわら丸のデッキにて。酔い覚まし中の私^_^; おがさわら丸のデッキにて。酔い覚まし中の私^_^;

小笠原沖に着くまでの二日間はとても長く感じられました。途中デッキに出て黒潮の風を浴びたりしても船酔いは解消されず。空は晴れていますが、伊豆諸島沖の海流が早くて船も良く揺れました。

にっぽん丸のフロアにて→ にっぽん丸のフロアにて→

今後日本列島を通過する皆既帯・金環帯の説明が村山貞夫先生の講義でスライドを使って行われました。

今後見られる皆既日食の世界地図が紹介されましたが、夢中でフラッシュを出して撮ったので図が撮影されず観客の頭だけが映った写真となりました…>_<

でも時間は確実に過ぎてゆくもので、目的地に到着!正確には硫黄島の東方沖海上に着きました。他の船も遠くに見えてまさに海戦。船のメリットは晴れている所を捜して移動できるのが強み。なぜか日食当日は海も穏やかで空も半分位晴れてました。皆さん船のデッキに集まり、機材を調整する者や寝そべって観望する者など人それぞれの観察を目の当りにしました。私もデッキの端っこに陣取り段々欠けていく太陽を観察。やがて空が青く濃くなってきました。 でも時間は確実に過ぎてゆくもので、目的地に到着!正確には硫黄島の東方沖海上に着きました。他の船も遠くに見えてまさに海戦。船のメリットは晴れている所を捜して移動できるのが強み。なぜか日食当日は海も穏やかで空も半分位晴れてました。皆さん船のデッキに集まり、機材を調整する者や寝そべって観望する者など人それぞれの観察を目の当りにしました。私もデッキの端っこに陣取り段々欠けていく太陽を観察。やがて空が青く濃くなってきました。

やがて船は暗黒の闇に包まれて皆既日食が始まりました。初めてなので肉眼に焼き付けました。黒い太陽の回りは、ワインブルーに包まれて丸い蛍光灯のようなコロナが輝いています。地平線を見渡すと夕暮れ状態が360゜に渡って見られ、不思議な光景が広がっていました。やがてその余韻をかき消すかのような眩しいダイヤモンドリングが輝き、3分42秒間続いた皆既日食が終わりました。雲の動きが早くなったのも束の間、三日月状態の太陽が完全に雲に隠されて見えなくなりました。でも皆既日食を目の当りにして、皆さんとても満足そうな顔をしていました。 やがて船は暗黒の闇に包まれて皆既日食が始まりました。初めてなので肉眼に焼き付けました。黒い太陽の回りは、ワインブルーに包まれて丸い蛍光灯のようなコロナが輝いています。地平線を見渡すと夕暮れ状態が360゜に渡って見られ、不思議な光景が広がっていました。やがてその余韻をかき消すかのような眩しいダイヤモンドリングが輝き、3分42秒間続いた皆既日食が終わりました。雲の動きが早くなったのも束の間、三日月状態の太陽が完全に雲に隠されて見えなくなりました。でも皆既日食を目の当りにして、皆さんとても満足そうな顔をしていました。

右の写真は皆既中の海上の様子です。地平線が明るく、上に行くほど暗くなっています。最初の皆既日食が比較的長時間だったのでコロナだけではなく、周りの様子も観察できました。 右の写真は皆既中の海上の様子です。地平線が明るく、上に行くほど暗くなっています。最初の皆既日食が比較的長時間だったのでコロナだけではなく、周りの様子も観察できました。

でも、何と言っても一番面白いのが人間の反応です。「ワァー」『キャー』“すごーい”皆、思い思いの声を出して感激に浸っていたようです。

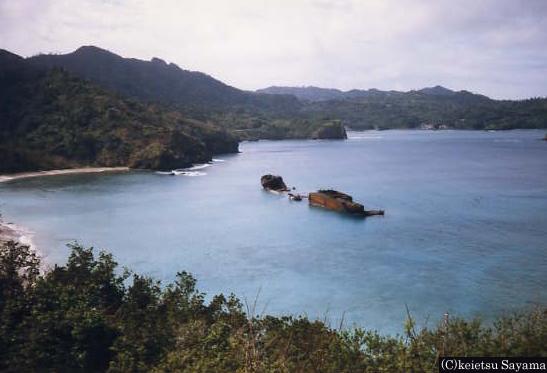

日食の翌日は父島に初上陸。船の中で仲良くなった学生とレンタカーを借りて島をドライブ。でも30分で一周しちゃいました。途中ショップに寄り絵葉書を買ったのはいいけど、なんと台東区で作った葉書だそうで隣にいた台東区から日食を見にきた学生が呆れていました。 日食の翌日は父島に初上陸。船の中で仲良くなった学生とレンタカーを借りて島をドライブ。でも30分で一周しちゃいました。途中ショップに寄り絵葉書を買ったのはいいけど、なんと台東区で作った葉書だそうで隣にいた台東区から日食を見にきた学生が呆れていました。

他には太平洋戦争の残骸らしき朽ちた船が横たわっていました。これは座礁した“浜江丸”で今は船体が海中に沈んで漁礁となっています。その後、港に戻りにっぽん丸に乗って父島を離岸。船は小刻みに揺れながら北へ進みました。 他には太平洋戦争の残骸らしき朽ちた船が横たわっていました。これは座礁した“浜江丸”で今は船体が海中に沈んで漁礁となっています。その後、港に戻りにっぽん丸に乗って父島を離岸。船は小刻みに揺れながら北へ進みました。

夜になって騒がしくなったので何だろうと思ったらオーロラらしき物が見えたらしいのです!?まさかと思って夜空も見なかったのですが星空位見ればよかったなぁと今頃になって悔やんでいます。後日談に依ると、オーロラではなく南十字星が見えていたそうです。 夜になって騒がしくなったので何だろうと思ったらオーロラらしき物が見えたらしいのです!?まさかと思って夜空も見なかったのですが星空位見ればよかったなぁと今頃になって悔やんでいます。後日談に依ると、オーロラではなく南十字星が見えていたそうです。

浜辺に降りて記念写真→

父島唯一の金融機関。行った日が土曜日で閉まっていました。あらかじめ小笠原YHに郵便貯金通帳と千円を送り、昭和63年3月18日の皆既日食が見られた日付で貯金してくれるよう依頼して翌日直接YHまで通帳を引き取りに行ったのですが、依頼を忘れていたようで翌週の月曜日に貯金されてから自宅まで通帳が送られました〒 父島唯一の金融機関。行った日が土曜日で閉まっていました。あらかじめ小笠原YHに郵便貯金通帳と千円を送り、昭和63年3月18日の皆既日食が見られた日付で貯金してくれるよう依頼して翌日直接YHまで通帳を引き取りに行ったのですが、依頼を忘れていたようで翌週の月曜日に貯金されてから自宅まで通帳が送られました〒

…なので、通帳の記載も昭和63年3月22日です。 |