今日は久しぶりに京都御所へ行ってきました。・・・まあ、近くはほぼ毎週のように歩いているんですが(笑)

さて、京都御所は言うまでもなく、明治維新まで歴代天皇及び公家たちの居住していた場所でした。その中でも綾小路俊実と並んで赤報隊の総長を務めた、滋野井侍従公寿の屋敷があった場所を探してみました。

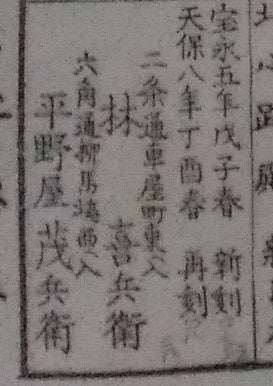

幸い、御所の西にある菅原院天満宮神社(菅原道真公生誕の地とされる菅原院跡)の境内に天保八年製の内裏図があったので、この内裏図と御所内に掲示されている案内図を照らし合わせる事で場所を特定する事が出来ました。

※.菅原院天満宮神社の内裏図。

ちなみに、この内裏図を描いたのは、「六角通柳馬場西へ入 平野屋茂兵衛」。つまり、以前取り上げた 「ダンダラ羽織を描いた男」 こと絵師・遠藤茂平の、おそらく父親だろうと思われます。平野屋茂兵衛を遠藤茂平と同一人物とする説もありますが、茂平は天保五年生まれなのでさすがに無理があります。

その平野屋茂兵衛の描いた内裏図と御所内の案内図を参照して作成したのがこちら。

ただしこの図、どうやら一条院邸が大きく描かれすぎているようで、実際に現地を訪れた感じでは、中山邸がこの図の鷲尾邸のあたりになるように思いました。

姉小路公知卿暗殺現場でもある猿ヶ辻。

ちなみに、「猿ヶ辻」の由来は、上の写真の左端にある築地塀の屋根の下にある、下の写真の猿の木像から来ています。

烏帽子を被り、御幣を担いだ猿の木像。

金網のせいで見えにくいと思ったら、これもちゃんと理由がありまして、そもそも御所の鬼門を守るべきこの猿(日吉山王神社の使い)が、夜な夜なここから飛び出して、付近でいたずらを繰り返すというので、わざわざ金網を張って閉じ込めたのだそうです。

その猿ヶ辻の辻向かいに見えるのが中山邸跡です。明治維新から終戦までの間に、ほとんどの公家屋敷が解体・撤去されましたが、中山邸は明治天皇生誕の地でもあるため、現在も残されています。

左側の黒塀が中山邸の跡。

中山邸跡の正門。木々の奥に屋敷が見えるのがわかりますか?

その門の間から見た祐井(さちのい)。祐宮(さちのみや。のちの明治天皇)が2才の時に改めて掘られたもの。祐宮は4才までの日々をこの中山邸で過ごされました。

その中山邸の東隣にあったのが滋野井邸なのですが、残念ながら今は跡形もなくなっております。

おそらくは、写真右側の歩道部分も屋敷の敷地に含まれるのではないかと思われますが、かつてここに屋敷があったとは、現状を見るかぎり想像もつきません。

下の写真は歩道から見たところ。右側の大木はかなりの樹齢だと思われます。これぐらい大きかったら、ひょっとしたら元々滋野井邸の庭に立っていた木なのかも知れません。もしそうだとすれば、滋野井屋敷の面影を現在に留める唯一の存在なのかも知れませんね。

滋野井公寿は、姉小路公知殺害事件で「容易ならざる風聞これ有るに付き、御調べ中、禁足仰せ付けられ候」(『中山忠能日記』文久三年五月二十八日)と、隣に住む大納言・中山忠能卿の日記に記され、その後も攘夷実現を目指して数々の事件に加わるなど、過激派公卿として幕末期に暗躍した公家の一人です。

戊辰戦争が始まると赤報隊の総長に擁立されるわけですが、同じく擁立された綾小路俊実とは意見が合わずに隊を二分し、更には種々の誤解などから伊勢四日市において東海道鎮撫総督府によって身柄を拘束され、率いてきた滋野井隊は幹部隊士山本太宰・小笠原大和の斬首や、それに激怒した残りの隊士が起こした反乱によって崩壊してしまいます。

ただ、滋野井卿が目指していたのはあくまでも攘夷の実現であり、倒幕はそのための手段としての、一つの選択肢に過ぎなかったと思われます。その事が戊辰戦争における、いわゆる官軍(薩長土)との考え方の相違につながり、悲劇の引き金になってしまったのだと考えられます。

それでも明治維新後は伯爵となり、政府官僚となったのだから、まあ良しとするべきなのかも知れませんが、もし彼が公家ではなく、地方出身の草莽の志士であったのなら、きっと今頃は生まれ故郷に像の一つでも建っていたに違いない、いやそこまでではなかったとしても、郷土史家の一人でも、きっと彼の伝記を書き残したに違いないと思うと、高貴な生まれである事が必ずしも幸運だとは言えないような気もします。

善し悪しは別として、その努力と残した足跡の割には、未だに顕彰碑の一つも立てられていない事に対しては同情の念を抱かずにはいられません。

滋野井公寿(1843~1906)