追加提出された補正予算案もすべて議決されました

こんにちは。

ますだ裕二です。

今日は、12月議会閉会日。

追加提出された補正予算案含め、すべての議案が審議可決されました。

追加提出された補正予算案については、以下の通りです。

令和5年12月定例愛知県議会 知事提案説明要旨

(追加議案 12月18日提出€12月20日提案説明)

議員の皆様方には、12月1日の開会以来、補正予算案を始め各議案につきまして、熱心にご審議を賜り、深く感謝を申し上げます。

それでは、12月18日に追加提出いたしました補正予算案及びその他の議案について、その概要を申し上げます。

まず、補正予算案についてです。

国におきましては、去る11月2 9日に、新たな経済対策を盛り込んだ令和5年度補正予算が成立しました。本県としましても、これに呼応して、一般会計で5 02億1、735万条円の増額補正をお願いするものです。

その主な内容ですが、まず、国の「重点支援地方交付金 (物価高勝対応重点支援地方創生臨時交付金)」が追加されたことなどを受け、エネルギー-食料品価格等の物価高騰による影響を緩和するため、

・一般消費者等のLPガス料金

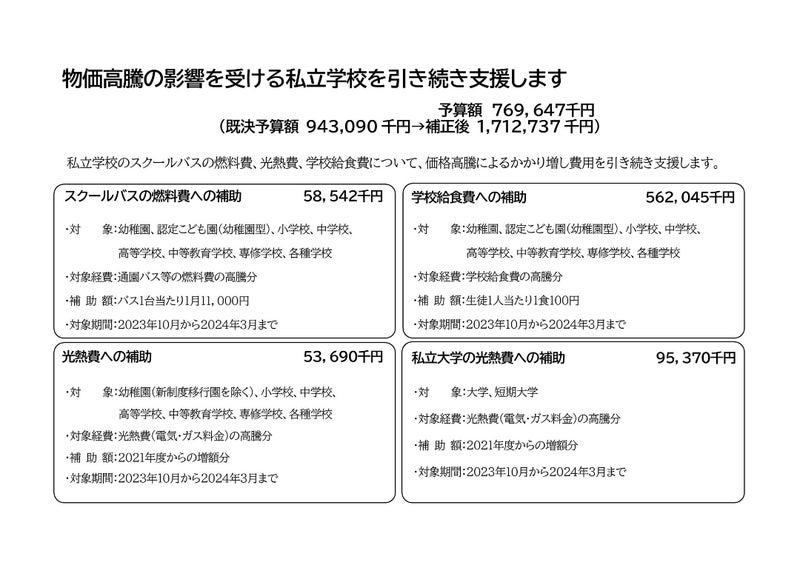

・私立学校のスクールバスの燃料費、光熱費及び学校給食費

・私立大学等の光熱費

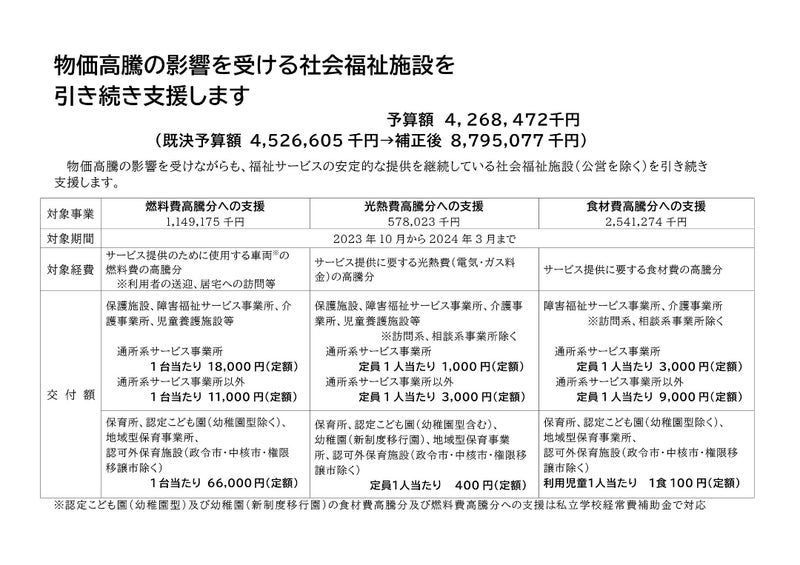

・介護事業所、障害福祉サービス事業所、保育所等の燃料費、光熱費及び食材費

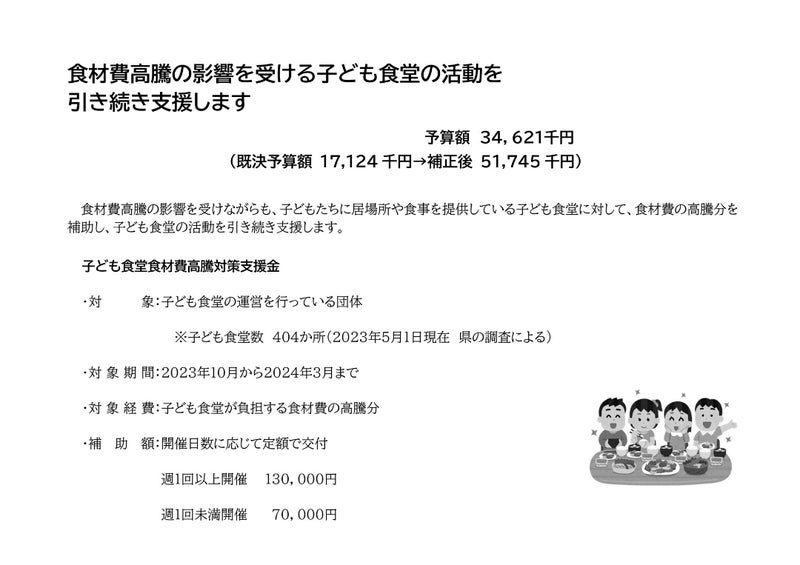

・子ども食堂の食材費

・透析患者の送迎及び訪問診療に使用する車両の燃料費

・医療機関等の光熱費

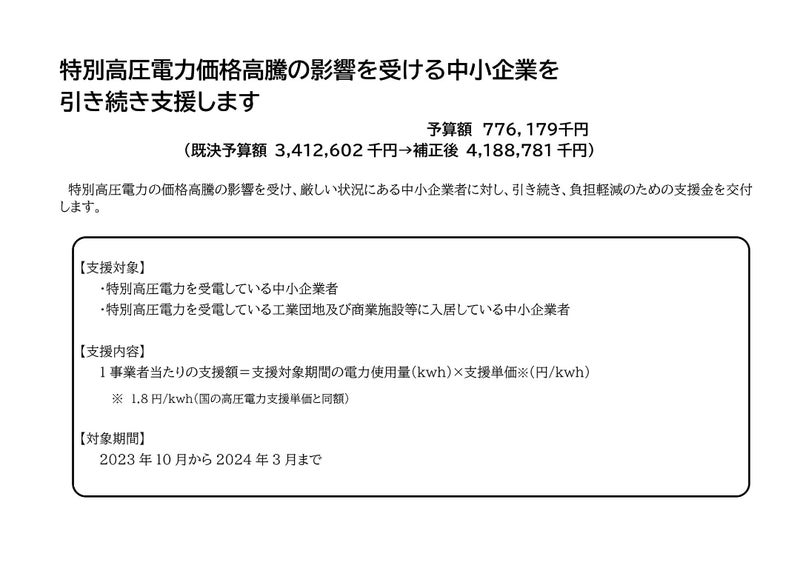

・特別高圧電力を受電している中小企業者等の電気料金

・窯業事業者及び繊維事業者の燃料費

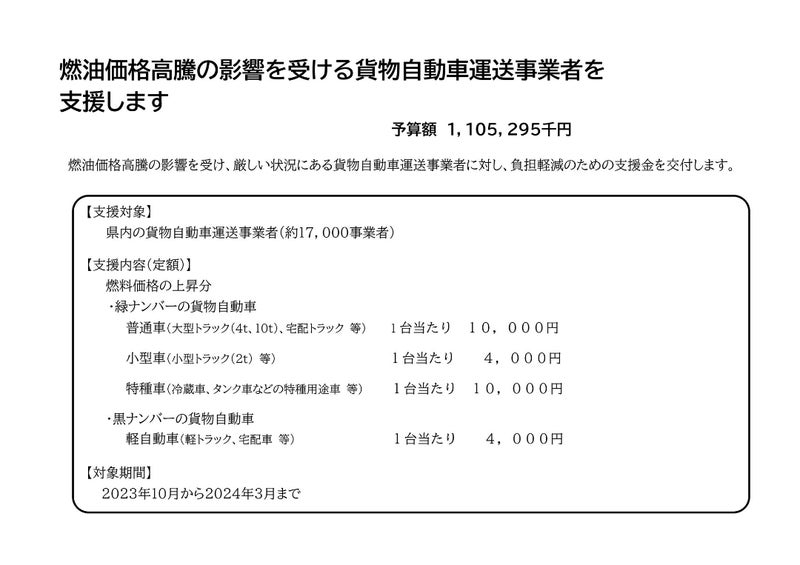

・貨物自動車運送事業者の燃料費

・食肉流通センター、漁業者、施設園芸農業者及び林業者等の燃料費

・帝産農家の配合飼料費及び粗飼料費

・土地改良区等の電気料金

・路線バス及び定期航路の燃料費並びに鉄軌道の電気料金

・県立学校の学校給食費等

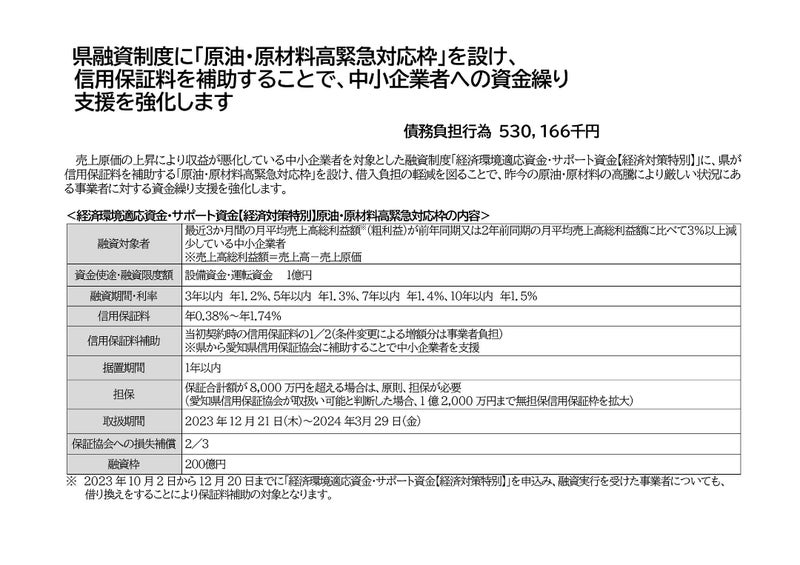

・県融資制度 「原油€原材料高緊急対応枠」に係る信用保証料

・低所得世帯の高校生等の学習費

への支援をしてまいります。

また、今回から新たに

・病院及び有床診療所の食材費

・養殖業者の配合飼料費

に対しても支援をしてまいります。

さらに、先天性代謝異常児等の早期発見、早期治療の促進を図るため、国の調査研究と連携-協力し、新生児マススクリーニング検査 (先天性代謝異常等検査) について、対象疾患を拡大して実施します。

加えて、デジタル等成長分野を支える人材育成の抜本的強化を図るため、高等学校デジタル人材育成拠点 (DXハイスクール)を指定し、ICT機器の接備など必要な県境整備を実施します。

このほか、国の経済対策に呼応して、土地改良や道路・河川の整備などの公共事業を増額補正します。

次に、補正予算案以外の議案についてですが、公共事業の増額補正に伴う関係市町村の負担金の変更について議決をお願いするものです。

これらの議案につきましては、いずれも準備を早期に進める必要がありますので、よろしくご審議の上、適切なご議決を早期に賜りますようお願い申し上げます。

12月議会本会議一般質問

こんにちは。

ますだ裕二です。

12月議会本会議で、一年ぶりに一般質問を行わせていただきました。

始めに、

文化財防災スパイラルについて

次に、

不登校児童生徒の支援について

です。

質問の内容は、以下の通りです。

◼️文化財防災スパイラルについて

イタリアのドゥオモ広場にあるピサの斜塔は、建設のはじまった1173年から199年かけて建設されましたが、土地の地盤が柔らかく、補修工事が行われる1990年まで約800年間、建物が傾き続けていたそうでありますが、なぜ倒れなかったかは解明されていません。

しかし、同じイタリアにあり、約2000年前に建てられている古代ローマのパンテオン神殿は、鉄筋の入っていない無筋コンクリート製の世界最大ドーム型建造物であるにも関わらず、なぜこれほどの強度を誇っているのかは、マサチューセッツ工科大学を中心とする国際研究チームが解明し、今年の夏に新たな事実を公表しました。

その秘密は、使用されているコンクリートにありました。パンテオンに使用されているコンクリートには、自己修復能力があることが認められ、この技術は現代の技術を持っても再現することはできず、解明できればこれからの建設業界にいかしていけるとのことでありました。

まさに、先人たちが現代に残してくれた産物であり、文化財という地域の宝を通じて、2000年の時をかけて未来の私たちに送っていただいたものだと思います。このように、世界各国にある、文化財といわれるものには、現代の技術でも再現できないものや解明できない歴史があるのも一つの魅力でもあります。

地域の宝であり、地域コミュニティの核となっている文化財や観光資源としての活用が期待される文化財をまもろうとする取り組みは、私たちの地域でも行われています。例えば、昭和24年1月26日に、現存する世界最古の木造建造物である法隆寺の金堂が炎上し、壁画が焼損したことを契機に文化財保護への意識が高まり、翌昭和25年に文化財保護の統括的法律として、文化財保護法が制定されました。その後、昭和30年に、当時の文化財保護委員会が、1月26日を文化財防火デーと定め、文化財を火災、震災その他の災害から守るとともに、全国的に文化財防火運動を展開したことから、私の地元である大須観音でも、毎年文化財防災訓練が実施され、私も文化財を次の世代に残したいとの思いからこの訓練に参加させていただいています。

なぜ、文化財を守るために、このような文化財防災活動等が全国各地で開催されているのか。その背景には、京都大学防災研究所が提言している文化財防災スパイラルという考え方があると思っています。日本は災害大国であり、地震はほぼ毎日のように日本のどこかで起こっています。

また夏から秋にかけては台風が襲来し、昨今では、地球温暖化の影響からか線状降水帯による長期にわたる集中豪雨がたびたび発生します。このように、繰り返し発生する災害に対応し、そのたびに経験を共有するプロセスを繰り返し、防災力をバージョンアップさせることにより、より災害に強い社会をつくり続けていこうという考えが防災スパイラルという考え方であり、これを文化財に適用した考え方が文化財防災スパイラルとされています。

そして、具体的に文化財を災害から守る取り組みの観点には、制度、関連機関との連携、技術の3つがあるとされ、この中でも制度は、文化財を災害から守り、また被災文化財を迅速に復旧させるために、様々な計画等を整備していくもので、都道府県等が大きな役割を担うとされています。愛知県においても、文化財保護法第183条の2項の規定に基づき、2020年9月愛知県文化財保存活用大綱が作成され、災害から文化財を守る方針が記されています。そして、県内所在の文化財の現状と保存・活用に関する取組の指針の中でも、文化財は今日まで護り伝えられてきた貴重な財産である一方で、いったん失われてしまうと永遠に回復できないと記載され、文化財の保存活用の大切さが記載されています。

そして、大綱では、文化財の保存活用を図るための施策や、支援の在り方等も記載されていますが、今回は、その中でも、文化財の現状把握と県が整備を目指している文化財レスキュー台帳について、さらには、大規模災害への対応について、提案を含めて質問してまいります。

なぜ、この質問に至ったのか、簡単に経緯から説明させていただきます。2021年、国は文化財保護法を改正し、各自治体において今まで保護措置のなかった文化財を登録する制度を創設できることとしました。

その流れをうけ、私は、令和3年9月議会、令和4年12月議会本会議一般質問において、愛知県内で指定文化財までは至らないものの、文化財として価値の高い有形文化財、お祭りなどの無形民俗文化財、技などの無形文化財を、愛知県の登録文化財として登録し、保護していくことの必要性を質問させていただきました。

そして、2023年に愛知県文化財保護条例を一部改正し、愛知県文化財登録制度が創設されました。この制度ができたことにより、本年8月には、愛知県で初めて有形文化財3件、無形文化財1件、天然記念物1件が愛知県登録文化財として登録されることとなりました。

今後は、年に2回開催される愛知県文化財保護審議会の審議を経て、さらに愛知県内の多くの文化財が登録されることが期待されます。しかし、登録文化財を増やす一方で、保存活用に力を入れていかなければ、地域の宝である文化財を掘り起こし保護する意味が薄れてしまう気がします。そこで、新たに登録される文化財も含め、保存活用していくための質問に至りました。

さて、本題に戻りますが、既述させていただいたように、文化財は災害や事故、意図的な破壊行為、盗難等の被害によりその価値が失われてしまうことがあります。今後は、このような重要な文化財が失われないための日常的な防犯、防災対策を徹底するとともに、本県でも発生が懸念されている東海・東南海地震等大規模災害の発生に備え、災害時の文化財保護のあり方についても有効な対策を講じていく必要があります。

ここで、東日本大震災により、多くの文化財が失われた岩手県の取り組みを紹介させていただきます。岩手県は、東日本大震災により、文化財の情報がデータごと失われたケースもあり、県内にある国・県・市町村の指定文化財だけでも100点以上、それ以外のものも含めると50万点を超える貴重な資料が被災しました。この教訓から、岩手県立博物館では、東北大学の蝦名裕一准教授が開発した地図上に文化財のある場所などを表示するシステムを用いて、県内の全市町村に呼び掛けマップを整備しました。全国初の取り組みであり、津波や土砂災害など自治体のハザードマップの情報と重ね合わせ、どのような災害リスクがあるのか事前に把握できることが大きな特徴で、実際に災害が起きた時に迅速な保護や修復活動にもつなげられると期待がよせられています。

私も実際に見させていただきましたが、地図上で表示された文化財に重なるようにリスク情報が表示され、その文化財に及ぶ危機が一目でわかるようなデジタルマップになっていました。震災以降、災害時に「誰が」「どのようにして」文化財を守るかは道筋がたてられていましたが、このマップにより「何を」守るかについても道筋がたてられたとマスコミの取材にも答えられていました。

愛知県でも、愛知県文化財保存活用大綱には、国、県指定文化財等の所有者ごとに、所有文化財や防災設備等を網羅した文化財防災台帳を整備したこと、さらに、この防災台帳を基に、文化財防災救援業務の基本資料として文化財レスキュー台帳を作成するとされています。

さらに、各市町村が作成する災害別のハザードマップと文化財の所在地を重ね合わせ、文化財ハザードマップを作成し、周知し注意喚起しておくことが有効とも記されています。ぜひとも、この機会に、岩手県のように、文化財防災スパイラルの考え方に基づき整備された、文化遺産防災マップのような「だれが」「どのようにして」だけではなく、「なにを」まで意識した文化財ハザードマップと一体となった、デジタル版の文化財レスキュー台帳を検討してはどうかと思います。そこでお聞きします。愛知県が整備する文化財レスキュー台帳はどのようなものを検討しているのか。また、文化財レスキュー台帳に記載する情報を常に更新するために、愛知県としてどのように取り組んでいくのかお聞かせください。

次に、大規模災害について質問します。大綱のなかでも、大規模災害発生時の対応で最も効果的なことは、行政機関だけではなく博物館等の関連施設や大学等の研究機関、NPOといった関係団体が連携し、あらかじめ体制を構築しておくことが大切であるとされています。

また、県では、文化庁始め国立文化財機構が整備を進めている文化財ネットワークや愛知県博物館協会と連携し、愛知県文化財防災ネットワークの構築を検討するとしています。そこでお聞きします。文化財を災害から守るため、各機関との連携は必要不可欠だと思いますが、その中心となる愛知県文化財防災ネットワークの進捗状況をお聞かせください。

また、不登校児童生徒の支援についても質問させていただき、新聞にも取り上げていただきました。