今回は昨日の続きとなります。良かったらチェックしてみて下さい。

https://ameblo.jp/masatolevel3/entry-12835998116.html

https://ameblo.jp/masatolevel3/entry-12835998525.html

高級食パン 他に食で変化が起きた事例は食パンです。2010年代からブームが起きて、2019年に最高調となり、コロナ渦で売れた商品の1つと言われています。コロナ渦でプチ贅沢を満喫できる商品として人気がありました。コロナ渦で店舗が増えたようですが、噂によると補助金や融資目当てでオープンしやすかったとか。高級食パンは早く展開しようと出店を加速させました。そして、コロナ渦が終了してインフレ・原料高で世間は財布の紐を締め始めました。高級食パは売れなくなったのと、原材料高騰で次々と閉店していきました。

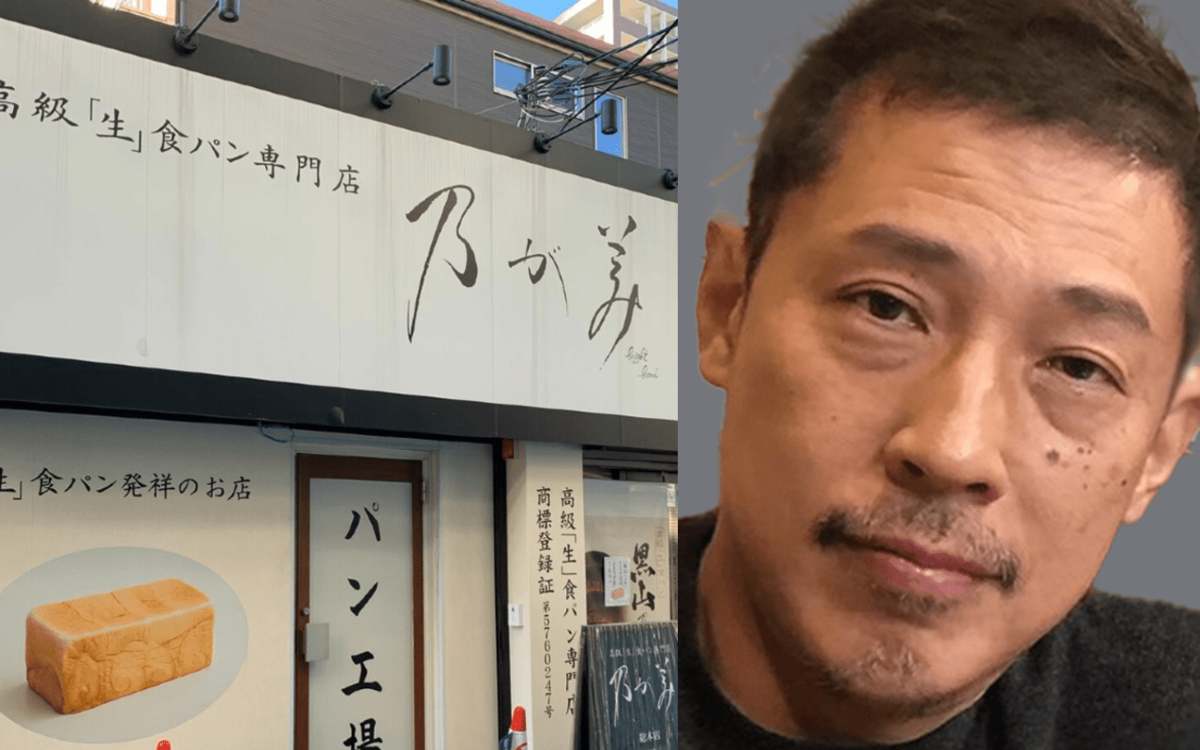

有名なところでは「乃が美」という店。全国に約200店フランチャイズなどで大量出店しました。それで週刊文春の2022年12月の記事によると、フランチャイズ店はほぼ赤字でオーナーからは

「このままでは自己破産するしかない」

ロイヤリティの支払いが遅延しているとこも出て、本部は契約解除を通告してパンの材料の供給もストップしました。店舗展開を続けてるとある食パン専門店も高級食パンに進出したのですが、その鋼球食パンの店はずっと臨時休業になっています。という感じで閉店ラッシュの話題が多いです。お土産路線を狙ってるところもあるみたいですが、お土産だったら全国に店舗があり希少価値がないと売れません。

唐揚げ屋 最後にコロナ禍で急激に伸びたのが唐揚げ屋です。コロナ渦の在宅需要で唐揚げの消費が急増したようです。唐揚げは冷凍でも美味しいから手軽におかずにしやすいですし、スーパーのものでもトースターで温めれば美味しい。日本の唐揚げの総称費量は、ニチレイフーズの調べでは2019年は250億個らしいです。それが2020年になると417億個に。当然推計なので、実際と数字が一緒ではありませんが、唐揚げの需要が増えてたのか、掘り起こしたのか分かりませんが、唐揚げ屋が増える形となりました。

唐揚げ屋は参入障壁が低く、まとめて作ると楽で、原料となる鶏肉もコストが低く、中国やブラジルから輸入すればさらにコスト抑えられます。設備もフライヤーと換気扇があればいいので、初期投資も少ないです。レストラン形式じゃなく、持ち帰り専門にすればスペースもいらない、場所の確保も難しくない。

当時、デリバリーが急速に増えて、オンラインデリバリー専門の店舗、いわゆるゴーストレストランが増えてました。一般のレストランだと1つの店で様々な料理が提供されますが、ゴーストレストランでは様々な専門店が1つの調理場で調理してたということが多いそうです。

なぜそんなことしたかというと、例えば坦々麺を頼むとする場合、中華料理の店と坦々麺専門の店どっちが旨そうに見えるか。当然、専門店の方が選ばれやすいので、専門店が乱立する形になったようです。ある配達員が料理を取りに行ったら、25個のお店の名前が並んでたとか。

実際はこういうコンサル会社が提供していたキットや、中には冷凍だったという話も。このようなゴーストレストラン形態でから揚げ屋が急速に店舗展開。さらにコロナ禍で厳しい既存の外食企業が唐揚げを強化したり、唐揚げ専門店も出し始めました。それにより、唐揚げ専門店は10年で10倍になったとか。

少子高齢化でこのまま伸び続ける市場とは思えず、ニチレイの調査でも唐揚げの消費は伸びなくなりましたが、唐揚げ屋の店舗数は増加。このタイミングで円安などの要因で鶏肉などの原価が高騰、鶏肉は前年比3割高騰しました。当然撤退してるところも多く、有名なところでは「いきなりステーキ」を運営しているペッパーフードサービス。

2021年1月に「からあげ くに」をスタートするもののわずか3ヶ月で撤退しました。他には「東京から揚げ専門店」と謡ってるお店。2019年12月にオープンして翌年7月には176店舗オープン。2021年夏まで様々なメディアに取り上げられ、オープンの情報が更新されてましたが、急に停止。店舗のホームページにあるUberEatsのリンクをクリックするとかなりの割合でエラーになります。

最後に コロナ渦で大きなマイナスになったところも多いが、今では結構回復しています。未だに厳しいところもありますが、いろんな理由がありました。一方でロックダウンで特需だったところはライフスタイルの変化と捉えて今後も継続すると考えたところが多かったようです。それで大規模投資をした結果、需要が減って厳しくなる。こういう社会の変化はビジネスチャンスでもありますが、大きな落とし穴にもなりかねません。チャンスを逃すのは良くありませんが、決して安易に飛び込んではダメだということです。まぁ、私はコロナ渦の前と中と後でも、生活が何も変わりませんでしたが、、、