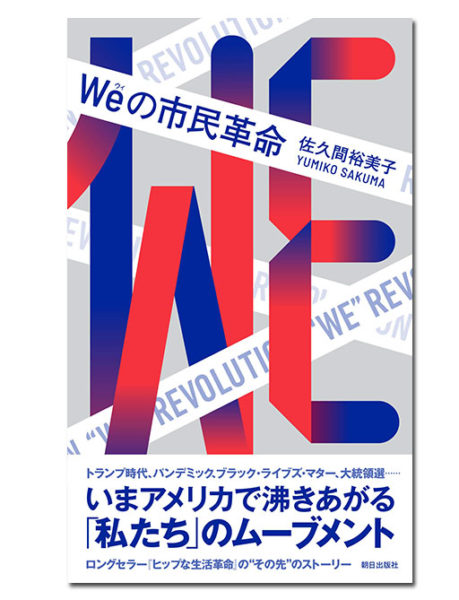

『Weの市民革命』 著・佐久間裕美子

書評・テレビ評2021年2月26日

今アメリカで、パンデミックのただなかから、新しい文化革命が起こっている。

ニューヨーク 高齢者のため若者が互助組織

著者によれば、アメリカでもパンデミックによる経済的・医療的負荷をもっとも背負ったのが人口密度の高い大都市部で、なかでもニューヨークはあっという間にホットスポットと化した。ロックダウンに入るやいなや、まずは富裕層が、そして在宅ワークにシフトした幅広い層が近郊に流出し、人口は地域によっては一時的に最大で4割減ったと推定される。

そのなかでまず起こったのが、「重篤化のリスクが高い」といわれたシニアを守るために、リスクの低い若者たちが地域の互助組織を素早く立ち上げたことだ。食料品を届けたり買い物を代行したりする彼らの活動は、コロナ対策で余力を失った行政の穴を埋めた。

大手スーパーは食品が買い占められて棚が空になったが、そのとき力を発揮したのが個人商店だった。個人商店は生産者とのつながりを駆使し、消費者に安定的に商品を配達し続けた。また、外食産業の事業規模が一時的に大幅縮小し、行き場をなくした食品が大量に廃棄されたり、豚、牛、鶏が大量に殺処分され廃棄されたが、その過程で各地の小規模マーケットは、賞味期限が近かったり傷があったりするだけで問題のない農産物を、2~3割引きで売り出して話題を呼んだ。

さらに、感染リスクを背負って仕事をする流通や小売、公共交通機関、医療・介護や清掃などのエッセンシャルワーカーの現場で、「1960年代以来見たことのないレベルの労働運動」が噴き上がったという。アマゾンやウォルマートなどでは、ウイルス対策の欠如を指摘する現場からの告発があいつぎ、従業員を保護せよという市民世論が呼応して、その後、多くの企業が待遇改善や賃上げの措置をとった。

労働運動は教育やメディアなどその他の分野にも波及し、ギグワーカーたちを保護する運動も広がった。カリフォルニアではすでにウーバーのドライバーによる労働争議が起きていたが、他の州でも論議が進み、ギグワーカーに失業手当が出されるようになった。

日々の糧を得られなくなった人々があふれかえっているのに、営業を続けた大企業が暴利をむさぼり、それが従業員に還元されない現状が広く共有されたからで、パンデミックという非常事態のもとで企業が営業を続けていくには、従業員や顧客の理解がないとできないからだ、と著者はのべている。

そのほか、年々上がり続ける高い家賃で有名なニューヨークでは、ロックダウンのもと、家賃を払えないテナントが大量に出た。家賃を払わなければ大家は困るが、大家がローンを負う金融機関や投資家は保護されている。そこでテナントたちが組合を結成し、入居するビル全体の家賃不払い運動を起こして政府にも訴え、そのなかで値下げの交渉に成功したり、ビルのオーナーが契約違反を理由に建物の管理権を剥奪され、住民の組合が共同管理権と所有権を手にしたりしている。

四半期ごとの短期の財務諸表で評価する株主利益第一主義には欠陥があり、従業員や消費者を含めた長期的な利益を考える考え方にとってかえるべきだということも論議され始めたという。

BLM運動も 資本主義後の社会求め

このパンデミックのまっただなかの昨年5月に起こったのが、「ブラック・ライブズ・マター(黒人の命も大切だ)」の運動だった。

著者によれば、エッセンシャルワーカーとして社会的インフラの末端で働く人たちの多くが黒人やヒスパニックであること、複数の世代が同じ居住空間を共有するという住環境に加え、心臓病や糖尿病を患う割合が高いことがあいまって、コロナによる死者が飛び抜けて多いのが黒人だったこと、そして経済活動の停滞にともなう首切りの対象に真っ先になったのも黒人だったこと――そうしたことが論議され、理解されつつあった真っ最中に、黒人のジョージ・フロイド氏が警官に殺害される事件が起きた。

全米の都市で抗議行動がくり広げられるとともに、この国の黒人たちが置かれている状況や歴史的背景をあらためて理解しようという「再考」の運動が全米に広がった。政府が1865年の奴隷制廃止以降も黒人を労働力として確保し続けるために、厳罰主義と刑務所民営化、囚人労働を実行していることが広く明らかにされた。

「ブラックのコミュニティのために、白人やその他黒人以外の人種に何ができるのか、という論議が活発化した。疲れを知らないかのように毎日抗議活動に出ていくニューヨークの友人たちの姿に勇気を得た。これだけの白人たちが黒人のために立ち上がる姿を見たのは初めてのことだった」と著者は書いている。

著者は、資本主義にかわる次の社会を求める文化・イデオロギー的な転換が身近なところで起こっていることを、いきいきと報告している。読みながら日本のことを考えさせられた。

(朝日出版社発行、B6判・230ページ、定価1500円+税)