【特集:エンタメビジネスの未来】中山淳雄:"推し"が牽引するエンタメビジネス──消費者から表現者へという「確変」

三田評論ONLINEより

-

中山 淳雄(なかやま あつお)

エンタメ社会学者、慶應義塾大学非常勤講師

不況期に経済をまわす“柱”として頼られた「推し」

「推し」という言葉は2011年のAKB48総選挙で使われたことで一般に認知され、実際に広がりはじめたのは2018年の『名探偵コナン ゼロの執行人』あたりだろうか。「安室透の女」として女性ファンが何度も同じ映画に足を運ぶ社会現象が起こって以来、嵐の活動休止のニュースや11月4日を「いい推しの日」としてツイートが始まるのが2019年、そして2020年からのコロナ禍で、経済をまわすムーブメントとして大いに歓迎されるようになる。放送メディアや音楽コンサートなどのリアルスペースの遮断により、タレントやキャラクターはファンの存在によって生かされるようになった。「届けられない」という緊急事態に陥り、初めてファンクラブとして定期的なコミュニケーションの場があったり、SNSなどでファン同士が「推し」てくれることでそのベースを広げていけることに供給側も気づき始め、「推し活」が人口に膾炙したのがコロナ禍の3年間であった。

1人のタレントもしくはキャラクターに執着し(時にはお城や場所といった人格や成長幅を持たないものに対してすら行われる)、“推し”としてその成長過程を追い続ける行為自体は、実はそれほど新しいわけではない。宝塚やジャニーズ(現在のSMILE - UP)が「追っかけ」や「親衛隊」という形で象徴的に切り取ってきた1980年代からあったものだ。ただ数百人、数千人の行き過ぎた行動を諫める言説が多かった当時に対して、直近の何十万人、何百万人といった単位を動員する「推し」は規模も対象となるユーザーの行為も、完全に別種のものに進化したといえる。それはアニメが300億円市場で10人に1人も視聴していないニッチなものだった1980年代と、3兆円市場となって10人に9人が視聴するようになった2020年代の違いでもある。「実はファンクラブに入っていて……」と密やかな個人の趣味でしかなかった40年前と比べて、「推し」という言葉のもつ活動的で社交的な響きにくるまれて、誰かのファンでいることは当たり前になったのだ。

Z世代で推しがいる人は9割を優に超え*1、全世代でもざっと5割*2という「推し活ユーザー」がいる昨今、ここまでになってくると逆に「推しハラ(推しハラスメント)」で迷惑なほどに“布教”し続けたり、本来は好きでもないのに話題に入るために推しをカモフラージュするようにすらなってくる。「推しがいない」というのは、無趣味で無感情な人間であるかのように受け取られ、新しいソーシャルプレッシャーになっていたりもする。または「推し」という言葉がインフレ化し、様々な複雑な関係性や感情をごまかす小道具にもなってくる。憧れの先輩を「推し」と呼び、彼氏の目の前でもキャーキャーと騒ぐ様はどう表現すべきだろうか。愛情も好きも軽くいいなと思える感情も、人の感覚のスペクトラムは白黒はっきりつかない多様なバリエーションをもっている。それらを巧みに誤魔化しながら、関係性に白黒つけずに曖昧なままに保留できるようになったという意味では、人間関係のダイバーシティを大きく変える役割にもなっているのかもしれない。

個人が好きなアニメをビデオで視聴している間は、こうした「オタクの活動」に社会がポジティブなまなざしを向けることなど叶わなかっただろう。2000年代にオタクが外にでて音楽コンサートや聖地巡礼などで社交活動を行うようになり、2010年代にそれが一大経済圏を築くようなものとしてアニメ・マンガ・ゲームの輸出型サービス展開に成功してグローバルなプレゼンスを確立したのと並行し、2020年代に不況期を助けるファン活動として頼られるなかで、オタクも推しもすっかり社会で認められるようになった。結局のところ「推し」という誰か特別な有名人やキャラクターを応援するという行為が、単なる個人の感情や趣味にとどまらず、グッズを購入する、イベントに参加をする、聖地巡礼をするといった経済活動と不可分に結びつき、経済をまわすためのレバーとしても十分に有効なものとして認められるようになったからこそ「向社会性」を手に入れたとも言える。

お金を出さずとも成立する「推し活」、買うではなく参加するという特性を見るべき

消費活動としての「推し」にどれほどポテンシャルがあるのか、ということを私は『推しエコノミー』を執筆していた関係でよくメディアから問い合わせを受けてきた。「オタクの消費活動」という意味では7、8千億円とも言えるし、ライセンス商品やCMタイアップに用いられる「キャラクタービジネス市場」の2.5兆円の一部ともいえるし、映像・出版・ゲームなど「コンテンツ産業」の13兆円を推進するエンジンとも言える。それは特段「推し」という言い訳が普及する前からも、ごく一般的に行われていた消費活動である。だが本論でメインテーマとして私が語りたいのは「消費の一環として『推し』を語ることそのものが、間違っているのではないか」ということである。

その意図するところは、「推し」は確かにイベント参加やグッズ購入など「消費」を伴うものでありながら、実はその本質が“買う”ではなく、“参加する”というユーザーのベクトルの変化にあるからだ。推し活は実はモノやサービスを買わなくても行うことはできる。SNSで拡散したり、Discordでファンクラブをとりまとめて皆に情報提供をするのも立派な推し活である。大事なのは消費ではなく、そのタレントやキャラクターが盛り上がることであり、ファン経済圏が広がることそのものであり、実はびた一文払わずともインフルエンス力と動員力さえあれば十分に「推し活」として機能しているといえるのだ。

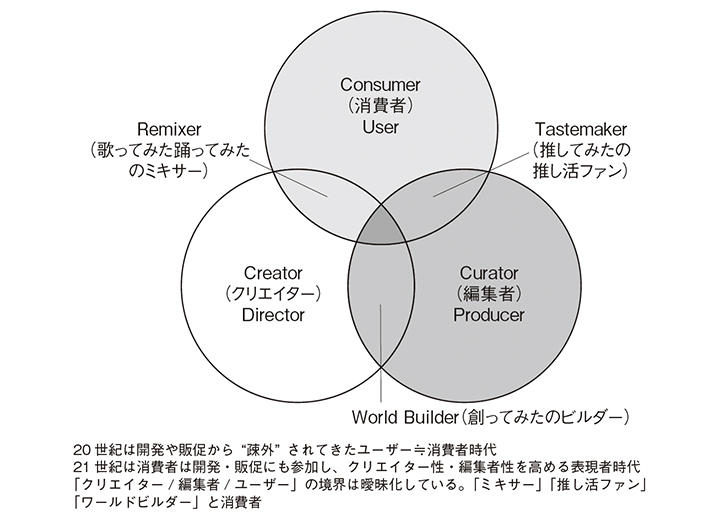

図1 は『クリエイターワンダーランド』(日経BP、2024)に掲載した図表だが、ユーザーは「消費者」という枠におさまりがつかなくなっている。ここ15年ほど、Amazonには商品レビューを書き、mixiやFacebookでは何千人という友人に情報を提供しつづけ、ニコニコ動画やYouTubeで商品解説から雑談・カラオケを聞かせて、「経済活動とはいえないが、人にインフルエンスをする活動」がどんどん一般化してきている。Tiktokでは流行の歌にあわせて“踊ってみた”動画をアップし、ROBLOXでは自分で勝手に2次創作したゲームで他のユーザーが遊ぶ空間を用意する。それはあたかも消費者がアマチュアでありながら、セミクリエイター的な活動をしたり、時にそれらを束ねて編集者的な活動をしているようなものだ。

図1 Z世代のエンタメ行動(顕在化してきたユーザーのコンテンツ参加行動)Off Topic「2021 Year in Review: Composing Culture」掲載の図を元に作成

「推し活」は「消費者/編集者」の越境行為の一部に過ぎない。「ビルダー」は消費からは離れて「クリエイター/編集者」の間にあってFortniteやROBLOXで100時間もかけてバーチャル渋谷を完成させ、そこで何十人も遊ぶユーザーから投げ銭をもらうような活動だ。直近で最も活動が増えた「ミキサー」は、「クリエイター/消費者」の間で、自分自身が出役として歌い、踊り、プロも顔負けの数万人フォロワーを獲得してしまうような行為だ。時には自分自身が顔出しも声出しもしない「動画の切り抜き職人」として、ヒロユキの配信動画を切り抜いてYouTubeにアップし、それだけで何億回も視聴されて広告費を集めるような「クリエイター/編集者/消費者」の間の存在も何千人という単位で生まれてきている。そう、「推し」は消費者が越境し、作品やコンテンツの中身に関与していくプロセスの一局面なのである。消費者はもはや寡黙ではいられなくなった。ただひたすら提供されるものをセレクトして、追いかけ続けるのではない。追いかけるべきかどうかを横の関係で知らしめたり、時に布教しながら消費者たちのリーダーにもなり、切り抜きでクリエイターそのものを有名にしていくプロデューサーにもなる。推し活は受動的だった消費者が、能動性を自ら獲得していく過程なのだ。

近代の発明品「消費者」が「表現者」へ確変──YOASOBI「アイドル」のヒットからみるUGC効果

思えば「消費者」そのものが近代の発明品でもある。世界で最初のデパートであるフランスのボン・マルシェが開店したのが1838年。当時は生活必需品以外の奢侈品を一般的な人々が購入することなどなかった。それ以前は、芸術やアートなどのぜいたく品のユーザーは主に貴族であり、彼らの邸宅に行商人として伺い、全てがテーラーメードでモノやサービスをクローズドな空間で提供していった。だがボン・マルシェは「ショーケース」で店頭に手袋やマフラーといった商品を並べ、「定価販売」で価格も明示したうえで誰もが土足で入って商品を眺めることで消費を刺激するようになる。同じことが日本でも始まるのは1880年代、それまでは店頭に看板もなく値段も明示されず掛け売りを基本とする信用商売だったものが、徐々に商品陳列方式へと変わる。そうなると「買うものを特に決めずに店先をウィンドウショッピングする消費者」が登場するようになる*3。1911年に日比谷に帝国劇場が作られ、1914年に日本橋三越が設立されると、「今日は三越、明日は帝劇」と日本中が消費を謳歌していく。

「消費者」が生まれ普及してから、すでに100年超もの時間が経った。“推し”の社会的ムーブメントに現れた諸現象が示しているのは、その受動的で静的な消費者という概念そのものがもはや古いものとなり、より能動的でダイナミックな消費者~表現者の間をさまよう存在になっていくという変化なのではないだろうか。

「流行」を誰が創るのかという点でも象徴的な転換点とも言える事例がある。2023年にYOASOBIの「アイドル」がJ - POPとしては初めて「Billboard Global Excl.US(米国を除いたグローバルランキング)」で世界1位を獲得した。この楽曲はアニメ『推しの子』のオープニング曲に採用され、アニメが放送・配信されていた2023年4-6月の3カ月の間ずっと日本の楽曲のトップであり続け、結果的には「日本レコード大賞(特別国際音楽賞)」や「Spotify 国内で最も再生された楽曲1位」など合計77冠を総ナメするような状態であった。

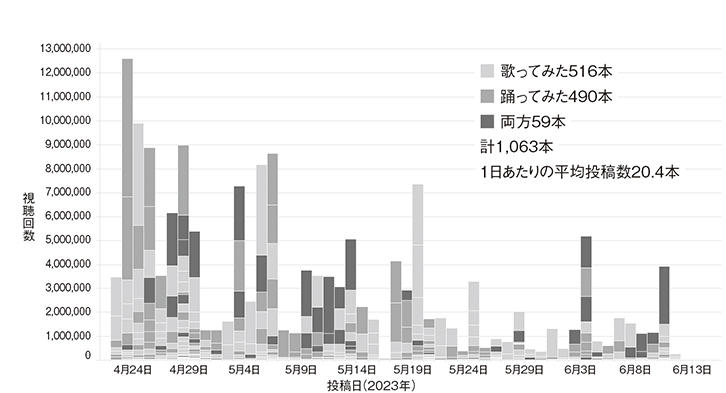

だがこの楽曲を「流行させた」のは楽曲の力なのか、歌唱の力なのか、アニメ『推しの子』の力なのだろうか。実はリリース後3カ月の間にAyaseのYouTubeチャンネルで公式にあげられた1曲が約1億回再生されたのだが、この期間に約1000人ものクリエイターがそれぞれのチャンネルで「アイドルを歌ってみた」と自分なりにアレンジして歌ったり踊ったりした動画をアップし、それもまた合計で約1億回再生されていたのだ[図2]。こうした“サブクリエイター”たちが1人あたり10万回再生されていたことになり、YOASOBIのプロデューサーたちから出てきた言葉としてはこうしたUGC(ユーザージェネレイテッドコンテンツ)による切り抜きや再編、私が定義するところの「Remixer」部分を誘発したことが勝因の大きな部分であったという。なぜならその1000人こそが本来のYOASOBI自体のファンではない、外の層を惹きこむ「拡散」役割を担っていたからだ。

図2 YouTube におけるYOASOBI「アイドル」の「歌ってみた」「踊ってみた」動画投稿人視聴回数

YouTubeデータよりこちら徒然研究室(仮称)作成の図を元に作図。「YOASOBI アイドル 歌ってみた」「踊ってみた」でそれぞれ検索して表示される動画が対象。「両方」には両方に出現する動画。重複は排除している。公式動画は除く。2023年6月12日筆者作成

この本来は「視聴者」でしかないはずのユーザー自身が、自ら「編集者」「クリエイター」であるかのようにふるまう、SNSでのアップロードカルチャーはまさに100年かけて浸透してきた供給者/消費者の対置関係を大きく揺るがす事態であった。別に彼らはお金をもらって販促活動しているわけではない。自分の身近な数百人・数千人に面白いものを届けようと、利害関係なくただ流行「しそうなもの」を真似して歌ってみた・踊ってみたをしてみただけであり、その行為がホンモノが広がっていく補助輪となって本当に流行を創っていってしまう。ここ5、6年かけて人々が「推し活」として温め続けてきた活動は、この楽曲「アイドル」の2023年の全世界を席巻する大流行という大円団をもって、「消費者の確変」の象徴的な事例だと私は感じた。

売りたいものではなく、ユーザーが見たいもの知りたいもの推したいものを提供するという「透明性」

それでは消費者がどうやってミキサーやビルダー、推し活ファンに変貌してくれるのだろうか。実はこのUGCが流行の根幹を握るようになって、これまでビジネスを行ってきた人々は今迷宮の中に迷い込み始めている。有名な監督と俳優、日本を代表するクリエイターが作り出したMVでテレビ番組・ラジオ番組・雑誌をジャックしながら広げていく「大手企業の必勝パターン」はどんどん効果を弱めている。ヒットさせようと、プロデューサー同士が手を組んで、完璧な座組で仕上げていった映画や音楽、ゲームやアニメに、ユーザーが全く興味関心を示さない、といった事例は、上記のYOASOBI事例とは対照的なものとして増え続けている。「ヒットの法則」がどんどんユーザー自身の手にゆだねられるようになると、逆に何をしていいか、作り手側が暗中模索になってきている。

“消費/購買”は牽引できても、“推し”は牽引しようとすればするほど手から離れていくものだ。紅白歌合戦はあらかじめ芸能事務所ごとに枠が決まっていて、売り込みたいアイドル・歌い手を各社が当て嵌めるだけ。起用される女優は、その役柄に合っている合っていないにかかわらず、事務所の強さや意思決定者の手心で決まってくる。こうした「実質的でない動き」はSNS社会でボロボロと表に出てくるようになった。作品の質を高めることを阻害するような行為であっても必要悪として肯定されているのは、「作品の質」が勝因にはならないという、どこかでユーザーを舐めた提供の仕方が横行していたからだろう。

実は簡単な話で、ユーザーが“推したくなる”ものは、正しくユーザーが推した成果が反映される透明性の高いプロセスをもつものだ。AKB48の選挙であれだけCDの枚数を重ねて投票したのは、自分の一票が明確にその結果に跳ね返っていることが分かるからだ。いまではその寡占性が問題になっているAmazonが20年前にどんどん人気を博していったのは出版社側の理屈でレビューが消されることなく、良いものも悪いものもユーザー自身が声をあげたものがそのまま反映されたからだ。当時どんどんAmazonに駆逐されていったバーンズ&ノーブルの書籍検索エンジンは「最高額を支払った出版社の書籍がトップに来る」仕組みだった。ユーザーの嗜好も人気も関係なく、ただひたすらにビジネス慣行における勝利者のみを優先した偏ったランキングで、自分たちが知りたいもの見たいものではなく、売りたいものが前面に出されていた*4。

売りたいものではなくユーザーが知りたいもの見たいものを提供し、ユーザーが推した成果がきちんとフィードバックされていく。そう考えてみると、なんとまっとうな世界になったことだろう。「供給者/消費者」の間に大きな壁をつくっていた20世紀のマスプロダクション・マスディストリビューションの仕組みも、今となっては過渡期に過ぎなかったと思える。「推し」というユーザーの参加行動を誘発できる、ユーザーに選ばれるものが、次のエンターテインメントの中心を担うものになっていくのだ。

*1 https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/casestudy/00012/00838/

*2 https://woman-type.jp/academia/discover-career/data/vol-75/

*3 初田亨『百貨店の誕生』1993、三省堂

*4 Tim O’Reilly(著)、山形浩生(翻訳)『WTF経済──絶望または驚異の未来と我々の選択』2019、オライリージャパン

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。2024年4月号