【特集:変わる家族と子育て】内田大輔:男性の育児休業を考える

三田評論ONLINEより

-

内田 大輔(うちだ だいすけ)

慶應義塾大学商学部准教授

なぜいま男性の育児休業か?

2023年1月31日、改正された「企業内容等の開示に関する内閣府令」が施行され、2023年3月期決算から、上場企業には有価証券報告書に人的資本の情報開示が義務付けられるようになりました。このように、人的資本の情報開示が求められるようになったのは、企業の価値を考える際に、従来からの財務情報を中心とした評価のみならず、人的資本に代表される無形資産の評価も重要であるという考えが広がりつつあるからです。

そうした中で、人的資本に関する指標の1つとして、上場企業に開示が義務付けられるようになったのが男性の育児休業取得率です(2021年6月に改正された育児・介護休業法では、2023年4月から従業員1000人超の企業には、男性の育児休業取得率の公表を求めているため、上場していない企業でも公表を求められることはあります)。達成すべき数値が具体的に設定されるわけではありませんが、開示が義務付けられることで、男性の育児休業に対する企業の取り組みは世間の目に晒されることになります。この意味で、企業にとって男性の育児休業に関わる環境整備は、重要な経営課題の1つになっていると言えます。

育児休業とは何か?

育児のために休業する権利を労働者に保障する現行の育児・介護休業法は、育児休業等に関する法律として1992年に施行されました。そこでは、労働者は親の性別にかかわらず、生まれた子どもが1歳になるまでの期間にわたる休みを取得でき、企業はその申し出を拒否することができないことが定められました。時代の変化に合わせて法改正が重ねられ、育児休業取得期間における所得補償の充実も図られた結果、現在の日本の育児休業制度は世界的に見ても手厚いものになっています。

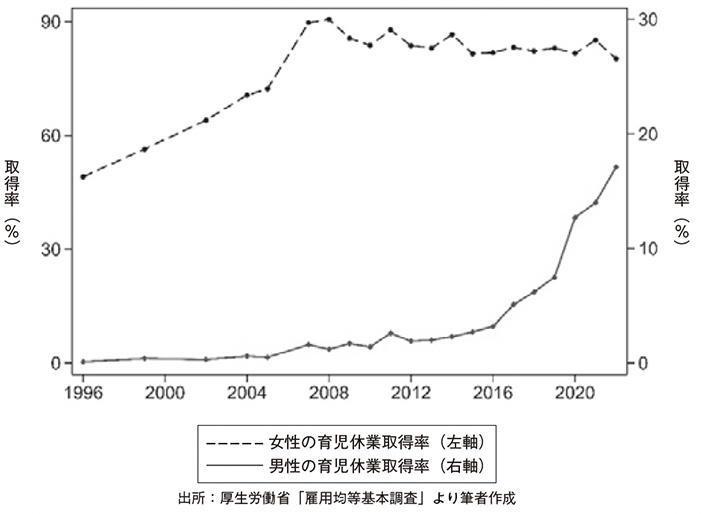

しかしながら、日本では、育児休業をとるのは専ら女性で、男性による取得は低い水準にとどまっています。図1を見ると、女性の育児休業取得率は、1996年の49%から徐々に上昇し、2000年代中頃からは80%超を安定的に推移している一方、男性の育児休業取得率は、2007年に1%を初めて超えて以降、緩やかな増加基調にあるものの、2022年は17%にとどまっています。ただし、2025年までに30%までに上げることを政府が目標に掲げていることもあり*1、近年ではその増加基調がより顕著になっている点は注目に値します。

図1 性別ごとの育児休業取得率の経時的推移

男性による育児休業の取得は、男性労働者の仕事と育児の両立を促進することを目的としたワーク・ライフ・バランス(WLB)施策の1つとされています。日本では、パパ・ママ育休プラスなどの制度が新たに始まったことを受けて2010年6月に発足した「イクメンプロジェクト」*2が男性の育児休業の取得を促す取り組みを行っていることもあり、「イクメン」と合わせて目にする機会が多いかもしれません。男性が、一定の期間にわたって育児休業を取得し仕事の負担をなくすことで、家庭での育児や家事へ積極的に参加することを促し、女性に偏りがちなこれらの負担を軽減することが期待されています。

男性が育児休業をとると育児や家事に積極的になる?

男性の育児休業では、育児や家事の分担が進むことが期待されていますが、男性が育児休業をとった家庭では、女性の育児や家事の負担は本当に減るのでしょうか。Patnaik(2019)*3は、2005年から2010年におけるカナダのケベック州を対象に、男性による育児休業の取得が、その終了から1〜3年後の家庭内における育児や家事の分担に与える影響を検証しています。そこでは、男性が育児休業を取得した場合、そうでない場合に比べて、男性の育児や家事の時間が増加しただけでなく、女性はより多くの時間を有給の仕事に費やし、より高い確率でフルタイムとして雇用されていることが明らかにされています。

このような研究結果は、男性による育児休業取得は、両親の行動に持続的な影響を与え、家庭内における育児や家事の負担の偏在の緩和に貢献し得ることを示唆しています。ただし、必ずしもすべての研究において、男性の育児休業が育児や家事の分担に与える影響を確認できているわけではありません。

1993年から2003年におけるスウェーデンを対象に分析した、Ekberg, Eriksson, and Friebel(2013)*4は、家庭内の育児や家事の分担の指標として子どもが病気で片方の親が家にいなければならない時の育児時間に注目しています。そこでは、男性が育児休業をとったからといって、子どもが病気の時の男性の育児の負担が増えるわけではないことが明らかにされています。このことは、あらゆる育児や家事が家庭内で同じように分担されるわけではなく、具体的な育児や家事の内容ごとに、男性の育児休業の取得がもたらす影響は異なっている可能性を示唆しています。

男性が育児休業をとると子どもが増える?

男性の育児休業は、家庭内の育児や家事の分担に影響を与え得るだけでなく、出産や離婚などの中長期的な夫婦関係にも影響を与えることが知られています。Duvander et al.(2019)*5は、1995年から2009年におけるアイスランド、ノルウェー、スウェーデンの北欧3カ国を対象に、男性による育児休業取得が、第2子と第3子の出産に与える効果を検証しています。そこでは、男性による育児休業取得は、3カ国すべてで第2子の出産に正の影響を与えることが明らかにされています。これは、男性が育児休業をとることで、第2子の出産を選択しやすくなる環境が整うためと考えられます(ただし、第3子の出産に対して同じような影響は確認されていない点には注意が必要です)。

上記の研究では、ある家庭の男性の育児休業の取得が、その家庭における後の出産に与える影響を分析しているのに対し、Lappegård and Kornstad(2020)*6では、ある家庭の男性の育児休業の取得が、その家庭が居住する地域における出産への影響を分析しています。1989年から2013年のノルウェーを対象にした分析では、居住地域における男性の育児休業取得率が、第1子と第2子の出産に正の影響を与え、その影響は第2子ほどより顕著になることが明らかにされています。これは、男性による育児休業取得が進み、男性の育児参加が当たり前と考えられる地域ほど、男性も育児に積極的に参加すべきという社会規範が形成されており、男性の育児参加を事前に期待できるため、出産計画を実現しやすくなるためと考えられます。

男性が育児休業をとると家庭が円満になる?

男性による育児休業取得が夫婦関係(同棲カップルも含む)に与える影響を検討しているLappegård et al.(2020)*7は、1993年から2011年におけるアイスランド、ノルウェー、スウェーデンの北欧3カ国を対象に、男性による育児休業取得がその後の離別(同棲解消や離婚)に与える影響を分析しています。そこでは、男性が育児休業を取得した夫婦は、そうでない夫婦に比べて、離別の可能性が低く、その傾向は3カ国で一貫していることが明らかにされました。これは、男性が育児休業をとることで、育児や家事が共有され、夫婦の満足感が向上したり、男性の子への関与が家族の絆をより強固なものにしたりするためと考えられます。

こうした分析結果は、1990年から2016年のアイスランドを対象に、男性による育児休業取得を促進するために実施された制度改革の効果を検討したOlafsson and Steingrimsdottir(2020)*8の分析結果とも整合的です。そこでは、制度改革後、育児休業をとることができるようになった親は、離婚する確率が低いこと、また、この効果は、子どもが生まれてから15年間にわたって続くだけでなく、母親の教育水準が父親よりも高いか、あるいは同等である夫婦において強くなることが明らかにされています。

どうすれば男性は育児休業をとるようになるか?

ここまで、育児や家事の分担が進んだり、出産が増えたり、離婚が減ったりするなど、男性が育児休業をとることで、その妻であったり、その妻を雇用する企業であったり、ひいては社会全体が、その便益を享受し得ることが示されてきました。それでは、どのようにすれば男性は育児休業をとるようになるのでしょうか。

これまでの研究では、男性による育児休業取得を促す政策の重要性が指摘されています。2003年から2007年におけるヨーロッパおよび他の英語圏(アメリカ、カナダ、オーストラリア)24カ国の育児休業制度を分析したO' Brien(2009)*9によれば、男性の法定休暇の利用が最も多いのは、所得補償が充実していて(所得の50%以上)、育児休業期間が長い(14日以上)場合であるという。また、スウェーデンやノルウェー、アイスランド、カナダで、男性の育児休業の促進を目的に導入された、パパ・クオータ制度(男性に一定の育児休業を割り当てる制度)の効果を検証した一連の研究では、制度の導入が男性による育児休業取得を大幅に増加させたことが明らかにされています。

制度を整えれば、男性は育児休業をとりやすくなるというのは、言われればその通りであるように思えますが、世の中には制度があっても活用されないことがしばしばあります。特に、多くの男性が育児休業をとっていないような中では、職場の同僚の反応を気にしてしまい、育児休業をとりたくても、心理的な不安のためになかなか言い出せないといった状況は容易に想像がつきます。

Dahl, Løken, and Mogstad(2014)*10は、ノルウェーにおけるパパ・クオータ制度の導入が男性による育児休業の取得に影響を与えたかを検証することで、新たな制度が実際に活用されるに至ったプロセスを明らかにしています。ノルウェーでは、男性の子育てへの参加を促すために、男性が育児休業をとる場合は、女性だけがとる場合に比べて1カ月余分に育児休業をとれるパパ・クオータ制度が1993年に導入されました。ノルウェーでは、それ以前も夫婦合わせて1年間の育児休業をとることができたものの、女性だけが1年間の育児休業をとるケースがほとんどで、1990年代初頭における男性の育児休業取得率は3%程度でした。そこで、パパ・クオータ制度では、より多くの男性が育児休業をとることを促すために、男性だけがとることができる追加的な期間(1カ月)を設けたのでした。

1992年から2006年のデータを用いて行われた分析結果からは、制度の導入後すぐに、男性の育児休業取得率が32%上昇したことがわかりました。これは、制度が整えられたことに対する直接的な効果と捉えることができます。加えて、職場で育児休業をとった同僚(あるいは育児休業をとった兄弟)がいたりすると、取得率はさらに11%(兄弟の場合は15%)引き上げられること、また、その同僚が企業のシニア・マネージャーであると、そうでない同僚と比べて押し上げ効果は2.5倍になることが明らかにされました。

こうした同僚などからの影響はピア効果と呼ばれます。最初のピア(職場の同僚)が2番目のピア、2番目のピアが3番目のピアに影響を与えるというように、雪だるま式にその影響が蓄積されることになるので、ノルウェーにおける男性の育児休業取得率は2000年代前半には70%前後という高い水準にまで達しています。職場の同僚、特に職位の高い人たちが、育児休業をとるにつれ、育児休業の取得に対する心理的な不安が緩和された結果、制度がより活用されるようになったと考えられます。

日本で男性の育児休業が広まるために必要なこととは?

ここまで、男性の育児休業の取得が比較的に進んでいる北欧諸国を対象にした研究を中心に論を進めてきましたが、その取得が近年になり進み始めた日本を対象にした研究も蓄積されつつあります。Uchida et al.(2024)*11では、企業ごとの男性の育児休業取得者数のデータを用いて、2004年から2020年の日本の大企業における男性の育児休業の取得を規定する要因とその業績への影響を分析しています。そこでは、フレックスタイム制度や在宅勤務制度などを整えているようなWLB施策に積極的な企業ほど、男性の育児休業が取得されていること、また、ひとたび取得が進めば、社内におけるピア効果を通じて取得が自走していくことが明らかにされています。

一方、男性の育児休業の取得が企業の業績に与える影響は確認されませんでした。この分析結果は、取得者の定着率やモラールの向上といった男性の育児休業において期待される正の効果が、業績を向上させるには至らないことを示しています。同時に、代替要員の確保など取得者が不在であるために発生する企業の負担が、そうした正の効果を上回り、業績を低下させるわけではないことも示しています。男性の育児休業が社会的に期待されている中で、その取得者が増えることで企業の業績が低下するといった明確な負の影響があるわけではないようです。

男性の育児休業を充実させることで、業績が向上するのであれば、企業の経営者が自発的に男性の育児休業に取り組むことを期待できますが、業績への効果が確認できないのであれば、経営者に自発的な取り組みを期待するのは難しいかもしれません。もちろん、社会が望むことなので、経営者に積極的に推進するように求めるというのも1つの方法ではありますが、経営者の善意に頼る形で男性の育児休業を促すことにも限界があります。

男性の育児休業の便益を享受するのは、必ずしもその男性を雇用する企業に限られているわけではなく、その妻であったり、その妻を雇用する企業であったり、ひいては社会全体であったりします。この意味で、男性の育児休業には外部性(ある主体が他の主体に影響を及ぼしているにもかかわらず、それへの対価を誰も支払わない場合に生じる問題)が存在しています。そのため、個々の企業による取り組みだけでは男性の育児休業は社会的に不十分な水準にとどまってしまうおそれがあります。

外部性に対処する1つの方法は、公共部門による政策的な介入です。冒頭の男性の育児休業取得率の開示の義務付けは、そうした政策的な介入の1つと捉えることができます。男性の育児休業が社会的に望まれることであれば、開示が義務付けられて世間の目に晒されることで、積極的に取り組む企業は高く評価される一方で、そうでない企業の評価は低くなると考えられます。こうした評価は、労働市場や商品市場などの市場における企業の評判として経営者に還元されることになるので、男性の育児休業に取り組む企業の経営者は、市場を通じて報われるようになります。もちろん、社内の情報を収集し管理するにもコストがかかるので、何でも開示すればいいというわけではありませんが、情報の開示は、社会的に期待される行動に対して経営者を報いる仕組みの1つになり得ます。

また、政策的な介入は、男性の育児休業を含むWLB施策が充実していない企業を対象に重点的に実施するのが効果的かもしれません。WLB施策に積極的な企業であれば、男性の育児休業の推進に必要な環境が整っているために取得が進み、また、ひとたび取得が始まればピア効果を通じて取得が自走していくという良循環が存在します。逆に、WLB施策に消極的な企業は、男性の育児休業の推進に必要な環境を整備することができないために取得が進まず、その結果ピア効果を享受することができず、さらに取得が進まないという悪循環に陥っていることになります。政策的な介入には、この悪循環を良循環に転換するための起点を作り、男性の育児休業の取得を自走させるための支援が期待されます。

〈註〉

*1 厚生労働省(2021)『育児・介護休業法の改正について~男性の育児休業取得促進等~』

*2 イクメンプロジェクト

*3 Patnaik, A(2019)“Reserving Time for Daddy: TheConsequences of Father's Quotas,” Journal of Labor Economics, 37, 4, 1009-1059.

*4 Ekberg, J., Eriksson, R., and Friebel, G. (2013)“Parental Leave─A Policy Evaluation of the Swedish “Daddy-Month” Reform,” Journal of Public Economics, 97, 131-143.

*5 Duvander, A. Z., Lappegård, T., Andersen, S. N.,Garðarsdóttir, Ó., Neyer, G., and Viklund,I.(2019) “Parental Leave Policies and Continued Childbearing in Iceland,Norway, and Sweden,” Demographic Research, 40, 1501-1528.

*6 Lappegård, T., and Kornstad, T.(2020) “Social Norms about Father Involvement and Women's Fertility,” Social Forces, 99, 1, 398-423.

*7 Lappegård, T., Duvander, A-Z., Neyer, G., Viklund, I.,Andersen, S. N., and Garðarsdóttir, Ó.(2020) “Fathers' Use of Parental Leave and Union Dissolution,” European Journal of Population, 36, 1-25.

*8 Olafsson, A. and Steingrimsdottir, H.(2020) “How Does Daddy at Home Affect Marital Stability?” Economic Journal, 130, 1471-1500.

*9 O' Brien, M.(2009) “Fathers, Parental Leave Policies,and Infant Quality of Life: International Perspectives and Policy Impact,” Annals of the American Academy of Political and Social Science, 624, 1, 190-213.

*10 Dahl, G. B., Løken, K. V., and Mogstad, M.(2014) “Peer Effects in Program Participation,” American Economic Review, 104, 7, 2049-74.

*11 Uchida, D., Urakawa, K., and Yu, Y.(2024) “The Diffusion of Parental Leave for Fathers in Japanese Firms: Exploring Antecedents and Performance Outcomes,” Japan Labor Issues, 8, 46, 21-38.(本論文は,次の論文が英訳されたものである.内田大輔・浦川邦夫・虞尤楠(2023)「日本企業における男性の育児休業の普及:先行要因の解明と業績への影響の検証」『日本労働研究雑誌』751, 2・3, 108-121.)

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。