座談会:グローバル社会を牽引するSFCへ

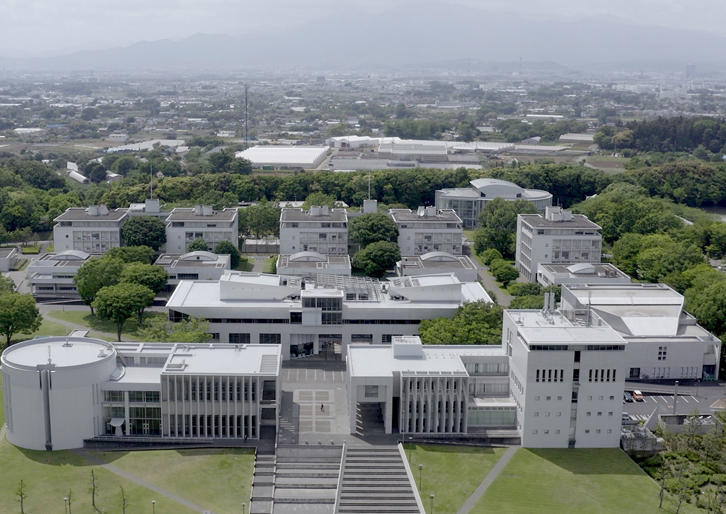

2019年ドローンによる撮影(武田圭史研究室提供)

-

吉浦 寛仁(よしうら ひろと)

共同通信社政治部記者

塾員(1994総、96政・メ修)。SFC1期生。1996年共同通信入社。主に政治部を歩み、2013年から15年までワシントン特派員。外務省キャップなどを経て、19年より首相官邸キャップ。京城銀行会長補佐、台湾紙業専務取締役

-

林 洪立(りん こうりつ)

京城銀行会長補佐、台湾紙業専務取締役

塾員(1997環)。SFC4期生。米国戦略系経営コンサルタント会社A.T.Kearney、ソニーのインハウスコンサルファーム、三井物産、ネットベンチャーC Channel勤務の後、2020年より台湾にて現職。

-

廣瀬 陽子(ひろせ ようこ)

慶應義塾大学総合政策学部教授

塾員(1995総)。SFC2期生。2001年東京大学大学院法学政治学研究科博士課程単位取得退学。博士(政策・メディア)。10年総合政策学部准教授。16年より現職。専門は国際政治、旧ソ連地域研究。

-

加藤 貴昭(かとう たかあき)

慶應義塾大学環境情報学部准教授

塾員(1997環、2003政・メ博)。SFC4期生。1998-99年、米シカゴ・カブス所属選手。博士(学術)。12年より現職。専門は人間工学、スポーツ心理学、 運動学習と制御。

-

土屋 大洋(司会)(つちや もとひろ)

慶應義塾大学総合政策学部長、同教授

塾員(1994政、99政・メ博)。博士(政策・メディア)。国際大学助教授等を経て、2011年大学院政策・メディア研究科教授。19年より総合政策学部長。専門はサイバーセキュリティ、国際関係論。

SFCから世界が見える

土屋 今日は皆さん、お時間をいただきまして有り難うございます。SFCが開設されて今年で30年ということですが、今日は1期生から4期生としてSFCで学生として学んだ方々にお集まりいただきました。

SFCの創設時は国際化やグローバル化が言われ始めていた時でした。ここにいる皆さんは、林さんを除けば、帰国生ではありません。しかし、卒業後それぞれ海外に出て活躍されてきたので、世界で活躍するSFCという意味で何をやってこられたのかを伺いたいと思います。

今はコロナ禍で行けませんが、海外に出かけると、「SFC卒です」と言って声をかけてくる人がたくさんいます。今日はグローバル社会の見地からSFCの新しいおもしろさを発見できる座談会にできるといいなと思います。

まず、それぞれに学生時代をどう過ごされたかをお聞きしたいと思うのですが、吉浦さんはどんな感じでしたか。

吉浦 私は90年入学の1期生ですが、上級生がいないキャンパスで友達に誘われて一緒につくったサークル活動などをしながら、政治の分野に興味があったので、関連する講義を履修することが多かったです。SFCに来ると日本の向こうの世界の国が見えるんじゃないか、みたいな、なんとなくそういった期待がありました。

私は熊本の天草の出身で、海と山に囲まれた自然豊かなところで育ちました。高校時代は熊本市内の男子高の寮にいたのですが、2年生の時に受験雑誌でSFCの存在を初めて知って、そこに先進性や未来を感じて、ぜひ行きたいと思ったんですね。入学すると、本当に毎日刺激的で、先生方が示すいろいろな知見や新しい情報、ものの見方がおもしろくて、キャンパスにいるのが楽しかったです。

3年から草野厚先生の研究会に入りました。当時、草野先生はよくテレビにも出ていらしたので、田舎の親戚などもとても喜んでいました。3年の春学期は日本のODAを集中的に勉強して、夏休みに研究会でタイとバングラデシュの日本のODAのプロジェクトを視察に行きました。

その後は主にアメリカ議会と日米関係を中心に勉強し、修士課程まで草野研にずっとお世話になって、共同通信に入ったという経緯です。

土屋 共同通信でワシントンに行かれたのは希望されたのですか。

吉浦 そうです。やはり大学で勉強したことを仕事で生かしたいと思っていたので、アメリカ赴任は入社した時からの希望でした。政治部で結果を出せばチャンスが巡ってくるので、それを目指して取材活動をしていました。

幸運にも私は政治部で郵政選挙の時の小泉首相番を皮切りに、その後は関心を持つ外交と安全保障を長く担当させていただきました。それで2013年の夏からワシントンに行く機会をもらいました。国防総省と、オバマ政権の2期目にホワイトハウスを担当しました。

土屋 ねらい通りだったのですね。加藤さんはシカゴ・カブスのマイナーでプレーしたことがある野球選手ですが、学生時代はどんな感じだったんですか。

加藤 もともとテレビで早慶戦を見てから憧れを持ち、とにかく慶應の野球部に入りたかったんですね。

うちの高校の場合、皆、一般受験で大学に行くのですが、高校野球をやっていると本当に勉強している時間もなく、浪人だろうなと思っていました。慶應の野球部には夏に高校生のための学習会というのがあるんですね。他の大学だとセレクションと言って、そこで技術が認められればそのまま大学に入れるんですが、慶應はそれでは入れないので、入試対策の勉強を細かいところまで指導してくれました。

その時にAO入試という言葉を初めて聞きました。それまで知らなかったんですが、SFCというところがあってコンピューターができるという話でした。もともとコンピューターは好きだったんです。インターネットという言葉もまだなじみのない頃でしたが、ここに行けばおもしろいことができるかもしれない、と思ってSFCのAO入試を受けました。

ただ、AO入試は今もそうですが、それこそ甲子園で活躍した選手とか、後にプロで活躍するような有名な選手が受けにきます。これは受からないなと思っていたんですが、なんとか合格することができました。今考えると、単に野球とかスポーツの成績だけでなく、SFCで本当に何をやりたいか、これまで何をしてきたのか、を評価してもらったのかなと思います。

土屋 入学後は野球部で、主将だったわけですよね。

加藤 はい、上には高木大成さん(SFC卒、元西武)、下には高橋由伸君(元巨人)という2人のスター選手に挟まれた代だったので、この人たちと一緒に野球をやれるのはすごいことだなとずっと感じていました。

卒業する際、野球を続ける道もあったのですが、自分はSFCでやり残したことがあると考え、プログラミングの勉強をしようと思い、大学院に進みました。ちょうどイチロー選手が日本シリーズで野村ID野球に負けた頃だったので、これからデータ分析が進めばスポーツが変わるのではないかと思っていました。

ところが、共同研究をしていたデータ分析の会社の社長さんから「もったいないからアメリカでもう一度野球やってこい」と言われ、そこで自分の中でスイッチが入ってしまって、アメリカに渡ったんですね。それで、テニスの錦織君もいたフロリダのスポーツアカデミーを拠点に、マイナーのトライアウトを受け続けました。

最初はなかなか契約できなかったのですが、たまたまアカデミーにレオン・リーという、昔、日本のプロ野球で活躍していた方がシカゴ・カブスのスカウトとして視察に来ていて、「おまえ、日本人か、カブスだったら今すぐサインしてやるぞ」と言われました。本当にラッキーだったんですが、そのようにして運良くカブスのマイナーリーグで2年間プレーしました。

様々な学問分野に触れられるキャンパス

土屋 次に廣瀬さんはどのような学生時代だったんでしょうか。

廣瀬 とにかくSFCが楽しくて仕方がない4年間でした。そもそも、なぜSFCを選んだかと言いますと、高校時代は、ソ連でペレストロイカが進められ、同時に東欧革命がドミノ的に広がっていた時期だったのですが、それらの動きに大いに興味を掻き立てられていました。変動がなぜこんなに一気に広がるのだろうかと思ったんですね。

それを解明するには、国際政治だけじゃ分からない。どうやったらいいんだろうと思った時に、SFCというできたばかりのキャンパスがあり、そこだったら様々なことを総合的に勉強できそうだと思ったんです。当時は社会変動論や近代化論で著名な富永健一先生がいらして、この先生の下で、総合的に学べば私の疑問は解決できるかもと思ったところ、丁度AO入試があるのを知り、幸運なことに入学できました。

私も2期生で、校舎も建設中の部分が多いような状況でしたので、キャンパスをつくり上げていったという自負がありました。授業が楽しく、大学にいることが毎日刺激的で、SFCガイドという、ゲストの方に構内を案内するバイトをやったり、どっぷりSFCにつかった生活をしていました。

本当に多様な授業を取りました。富永健一先生の研究会の他にも梅垣理郎先生、藤井隆先生、伊藤陽一先生の研究会も聴講参加し、様々な分野の勉強をすることでやりたいことを突き詰めていきました。

実は大学入学から2週間後くらいに、ゴルバチョフの講演会に行くことができたんです。入学した翌日にSFCの掲示板の公募を見て、論文を提出し、慶應代表として参加させていただきました。お会いして握手もさせていただき、ものすごいオーラを感じました。

でも、その半年後には8月クーデターが起き、年末にはソ連が解体してしまった。それでソ連地域への興味が薄れてしまい、学部の後半では国際政治一般やアジアの変動にむしろ興味を持ったのですが、逆にそういうプロセスを経て、いろいろなことを学べたことが広く世界を見る素地をつくっていくことに役立ったと思っています。

土屋 林さんは中等部から塾高を出て、環境情報学部という経歴ですよね。

林 はい。私の家は曾祖父の代から慶應医学部だったのですね。なので、親戚中に慶應出身者がいて、父も台湾の大学の医学部を出たのですが、慶應病院に臨床留学医として入れてもらっていました。

私は台湾で小学4年までは育ったのですが、当時はニクソンショックや台湾(中華民国)の国連脱退の影響から大勢の台湾人が海外に子女を送り出していたのと、親は慶應の医学部に入れたかったので、小学4年の時に中学受験のため日本に来させられたんです。任天堂のファミコンが日本に出ていて、本人はただファミコンに魅せられただけですが、幸い中等部に入ることができました。

塾高でもプレッシャーをかけられて、医学部に入るために集中しなさいと部活にも入らせてもらえなかった。レガッタに憧れていたので本当は端艇部に入りたかったんですが、そのうち医学部に行くには成績が足りないことが見えてきたんです。

そうした時、私は藤沢に住んでいたので、帰宅するついでにSFCのキャンパス説明会に行ったら、当時の総合政策部長の加藤寛さんに「君たちは未来からの留学生だ」と言われた。まったく新しいカリキュラムで情報処理と外国語、フィールドワークなどの科目があって、自由に柔軟に自分たちで学問をつくっていけるからと。海外から入ってきた教授陣とキャンパスの最先端のコンピューターネットワークもあり、ほとんど海外の大学に行くような感覚なのだと言われて、これはすごいなとたちまち魅了されました。

土屋 入った後はどうでしたか。

林 実家も近かったので、もう最終バスまで入り浸りでメディアセンター(図書館)にいて、片っ端から好きな授業を環境、総合、関係なく取っていました。情報処理系の授業のほとんどに加え、田村次朗さんの国際法、草野厚さんの政治、竹中平蔵さんの経済、岡部光明さんの国際金融も取りました。もちろん村井純さんの授業も取りました。ゼミは冨田勝さんの生命科学系でした。とにかく、すべてスポンジのように吸収しました。

大学3年後半から4年には、花田光世さんがコーディネートされたコーネル大学と日本興業銀行主催のアントレプレナーシップも聴講しました。企業戦略やイノベーションの榊原清則さんの授業を聴講したり、あるいは自分のバックグラウンドは台湾なので、小島朋之さんの地域研究論のゼミも聴講させていただきました。そのようにして好奇心と知識欲を満たしていました。

今思えば、最先端のITと学問の枠を取り払った、10年、20年先の未来を仮想体験して想像力を膨らませることのできる環境でした。

アメリカで大統領選を取材

土屋 次にそれぞれの海外体験などを聞いてみたいのですが、私が研究者として最初にアメリカで暮らした時は、アメリカを分かっていた気がしたけれど全然分かっていなくて、大変な思いをしました。ちょうど9・11に遭って人生が変わってしまったみたいなところがあるのですが、吉浦さんはアメリカはどうでしたか。

吉浦 私は2013年のワシントン赴任がアメリカに住む初めての機会でした。やはり住んでみて初めて見えてくるもの、知ることが確かにありました。端的に言うと多民族で多様な価値観を持った人が集まっている国で、もともとある程度分断されている国なのだということを感じました。その分断されている状況を4年に1回の大統領選で統合する試みが従来のアメリカの大統領選だったように思います。

土屋 分断を統合しようという大統領選が2016年に限っては違う方向に行ってしまったわけですよね。間近に見ていていかがでしたか。

吉浦 2016年の大統領選で最後にトランプが勝った時には日本に帰ってきていたのですが、赴任当時は共和党の予備選などを取材しました。集会などの場でトランプが破天荒な発言をすると、会場は爆笑や失笑に包まれる。記者仲間に聞くと、パブで酒を飲んでいる男たちが、テレビでトランプがしゃべっているシーンを、バーカウンターをバンバンたたきながら大受けして見ていたと話していました。

つまり、多くの人が本音では思っているけれども口にしてはいけない、国を統治する者に求められるセレブリティとしての作法やモラルみたいなものを打ち破って本音を言っているところが、一部の人たちに「正直な男だ」と肯定的に受け入れられたのでしょう。

ただ、私は大統領選でトランプが勝つところまでは行かないと思っていたので、あの大統領選の結果は予想外でした。

土屋 共同通信の特派員という形でワシントンで暮らすことは思い描いていた通りだったんですか。

吉浦 日本と時間が真逆なので、新聞の作業時間で言うとワシントンの朝は、日本の新聞の朝刊締め切りを意識して仕事をする。そして、日中は向こうの夜からが日本の朝刊の作業になります。それを意識しながら、夕方から夜にかけて半日先の日本の状況を想像し、朝刊用の原稿を書いていました。

それが上手く行かないと夜中から深夜、未明にかけて仕事をする状況になるので、最初は睡眠時間をどうやって確保するかがとても大きな課題だったのですが、だんだん体も頭も慣れてきました。そこは工夫で上手く乗り切れたような気はします。

振り返ると、ワシントンでの仕事は何をやっても興味深くて没頭してしまい、そのため食事に行く時間もあまりなく、実際に日本にいた時よりもカップラーメンを食べる機会が格段に増えてしまいました。

アメリカ野球を体験後に研究者に

土屋 一方、加藤さんは全然違うアメリカを見ていたような気がするのですが。

加藤 アメリカと言っても、スプリングトレーニングのためアリゾナとフロリダに結構長い期間いました。リーグはニューヨーク・ペンリーグというニューヨーク州とペンシルベニア州の地域にまたがったところでした。

土屋 そもそも英語はできたんですか。

加藤 正直、大したことないです(笑)。最初にアメリカに行ったのは、大学3年時の野球部のアメリカ遠征で、その時にSFCの先輩が「SFCの英語をやっていたら大丈夫だよ」と言っていたんですね。本当かなと思ったんですが、SFCの英語の授業は日本語を一切しゃべれないじゃないですか。だから、何でもいいからとにかく英語でしゃべらなければいけないということが癖になっていた。なので、SFCの学生は結構適応できていたと思います。

SFCが創設された時に、鈴木孝夫先生がEnglish ではなく、「イングリック(Englic)」だとおっしゃっていたそうで、とにかくしゃべれればいいという英語が大事だ、ということを身をもって体感しました。

そのアメリカ遠征で行ったのが、アリゾナのメサというフェニックスのちょっと下にあるところなのですが、そこはシカゴ・カブスのマイナーリーグの本拠地だったんですね。もう2度と行かないと思っていたら、奇跡的に同じ場所に行くことになったんです。

マイナーリーグの生活ですが、先ほど吉浦さんからカップラーメンばかりという話がありましたが、私たちのチームはスポンサーがサブウェイで、食べ放題だったので、ほぼ毎日サブウェイでした。マイナーリーガーの最初の給料は月800ドルなのでお金は使いたくないし、毎日試合なので実際に外に行く時間もなくて、本当にサブウェイばかりで、もう人生でサブウェイはいいかなと(笑)。

土屋 では、今、キャンパスでもサブウェイには行かないんですか。

加藤 そうなんです。でも日本のはおいしいです(笑)。野球は1シーズン解雇されることなくやれたのですが、次の年のスプリングトレーニングの時に体制がガラッと変わってしまった。今シーズンもプレーできるかなと思っていたのですが、忘れもしない3月31日、翌日からシーズンに入る前日に解雇されました。

昔の「メジャーリーグ」という映画では、ロッカーを開けると、そこに「解雇」と赤紙が貼ってあるんです。私の時も本当にポストイットが貼ってあって、「ああ、これなんだ」と逆に感動したんですけれども(笑)。当時は23、4だったんですが、その年齢だとメジャー近くまで行っていないと切られてしまうんですね。

土屋 加藤さんは野球でボールが止まって見えるのはなぜか、という研究をされていましたよね。アメリカでの経験がそちらにつながったのですか。

加藤 そうですね。本当はプログラミングとデータ分析の研究で大学院に入ったのですが、自分が野球をやってきた中で出遭った不思議な体験を追究したくなったんです。

いわゆる「ゾーン」に入ることなどにすごく興味があり、当時SFCで視覚の研究をされていた福田忠彦先生から、「君がやっていることは学術的に見たらすごいことだよ」とおっしゃっていただき、そこで初めて自分がやってきたことが学術的なテーマになると気づいたんですね。

福田先生が「文武両道と言うけれど、文武は両道ではなくて、突き詰めていけば実際は1つなんだ」とおっしゃった。その言葉で今の自分がいると思っています。

コーカサス地域研究の道へ

土屋 廣瀬さんは学部が終わって研究者の道に入っていかれるわけですよね。ロシア、モスクワではなくコーカサス地域の研究をやろうとしたきっかけは何だったのでしょうか。

廣瀬 実は、最初はSFCの修士を終えてから国際公務員になろうと思っていました。ところが、先生方が皆、国際公務員になっても戦地やアフリカの僻地ばかりに飛ばされて、結婚しても続かない。特に女性は子供も欲しいだろうし、生活に緩急が付けられる研究者がいいよ、と言われたんですね。

他方で、当時、私は2期生でしたのでSFCに大学院はできていたのですが、まだ博士課程ができていなかったこともあり、東京大学大学院の法学政治学研究科の研究者養成コースを受験しましたら、幸い合格しました。

大学院入学時は国際政治を広くやろうと思っていたのですが、国際政治はなかなか摑みどころがないので、研究対象地域をガチッと決めて、そこを視座にしたほうがいいのではと感じました。それで最初に自分が心を惹かれた旧ソ連地域でいこうと思ったのですが、ロシアの専門家はそれなりにいたので、誰もやっていない地域に注目したいと思ったことが第1の理由です。

また、第2の理由として、旧ソ連の民族紛争を研究したいと思ったのですが、数ある民族紛争の中でも1つだけ異質に見えた紛争があったのです。それがアゼルバイジャンとアルメニアの間で行われていたナゴルノ・カラバフ紛争でした。他の旧ソ連の紛争はすべて内戦だったのですが、ナゴルノ・カラバフだけはアゼルバイジャンとアルメニアの国家間の「戦争」でした。

アルメニア人は世界中にディアスポラとして散らばっていて、英語やフランス語でガンガン自分たちの立場を発信している。だからパッと見るとアルメニアに有利な情報ばかりが目に入るんですね。しかし、実際に紛争の本質を見るとロシアがアルメニアを支援していたので、アルメニア側が有利で、アゼルバイジャンの領土の20%を占領していた。それにもかかわらず、アメリカもアルメニア・ロビーの影響でアゼルバイジャンに対して人道援助を除く経済制裁をしていたんです。

それはあまりにも不公平なのではないかと思い、アゼルバイジャン側からも研究しないと本質は摑めないのではないかと思ったんです。そこで、現地で研鑽し、中立的な立場で研究をしたいと思いました。

国連大学の秋野記念フェローシップの第1期生に選んでいただき、アゼルバイジャンで1年強研究する機会を得ました。そこからアゼルバイジャンを中心としたコーカサスの研究、ひいては旧ソ連地域研究をやってまいりました。

土屋 学部では外国語は何を勉強されたんですか。

廣瀬 インテンシブは英語を取りました。ロシア語はベーシックしかなかったんです。これは教員になってからもよろしくないなと思っています。今のSFCには、スラブ系の言語が1つもありません。

ロシア語は国連の公用語でもあるのであってもいいと思うんです。ロシア語はSFCでは足りなかったので、慶應義塾外国語学校やニコライ学院に通って独自に勉強しました。

土屋 アゼルバイジャンの生活はどんな感じでしたか。

廣瀬 当時はとにかく日本人がいなかったので、道を歩いていたり地下鉄に乗ったりすると体に穴があくのではないかというぐらいジーッと見つめられました。それがすごく嫌でしたね。また、日本人と見れば金持ちだと思うみたいで賄賂の要求がすごい。

特にジョージアに国境を超えて調査に行こうとする時が一番ひどくて、国境警備隊が十人ぐらい並んで全員銃口を向けてきたりしました。荷物も全部漁って、見つけたお金はすべて持っていかれました。テロリスト扱いもされましたし、難民キャンプで難民の方と一緒に泥水を飲む生活もしましたし、本当にいろいろな経験をしました。

首都・バクーの中心部に住んでいたのですが、朝起きるとまず水をためるんです。水が朝と夜遅くしか出ない。しかも、水がピンク色で洗濯をすると、白いTシャツがピンク色になる程すごい色でした。停電も頻繁に起きたので、蝋燭生活にも慣れました。

アゼルバイジャンでの生活で自分はどこででも生きていける自信ができましたね。

自分の価値観を見直す体験

土屋 すごい体験をされていますね。林さんも就職された後に放浪もされたと伺っていますけれども。

林 放浪は会社を2回ぐらい変わった後で、その前に卒業してすぐにアメリカのシアトルに留学しています。根拠のない自信で、アメリカから帰ってくれば自分がさらに磨かれるんだと思って行ったんですが、見事に挫折して帰ってくるんですね。

1つは語学の面でTOEFLが最初の半年は急激に伸びたんですが、その先が伸びなかった。その時に人間は頑張ってもできないことがあるんだと初めて知った気がしました。

また、留学で一緒に日本から行った30人ぐらいの仲間も、様々な人たちがいたわけです。一緒にカリキュラムを過ごすと、日本から来た留学生同士でもそもそも意識や価値観が違うなと思い知らされました。

さらに、現地ではホストファミリーと暮らしていたのですが、生活習慣や家族観が大きく異なるのもショックでした。日本では祖父母と暮らしていて、規律正しい古き良き日本の生活をしていたのですが、最初の半年の家族は、自分の恋愛に一生懸命で子育てそっちのけのホストマザーや、荒れた家で心が満たされず薬を吸い始める息子など、衝撃的な事態を経験しました。

対照的に後半暮らした家族は、薬物中毒の親に幼児虐待を受けて重度障害を負った女の子を養子として受け入れ、家族の深い愛でその彼女は奇跡的に自立して生活できるようになったような家族でした。想定外のアメリカの懐の深さと荒廃している様の両面を見せつけられ、自分の価値観・先入観が激しく揺さぶられました。

そのように挫折と葛藤を繰り返して日本に帰ってきた後に就職しました。最初は外資コンサルに3年いて、その後、ソニーのインハウスコンサルファームに3年ほどいました。相当忙しくて友達の結婚式にも参加できず、祖父の死に目にも会えなかった。こんなふうに仕事をやっていていいのかなと思い、また、日本に生きる台湾人としての意義を探し、自分の価値観をもう1回見つめ直そうと思ってピースボートに乗ったんです。

ここにも、それこそ映画監督や大学教授、看護師、水商売のお姉さん、投資銀行マン、パチンコ店員といろいろな方がいらっしゃった。そういう中で3カ月、船の中で一緒に生活したり、友達付き合いをして、世代を超えて、職業を超えて付き合いました。

そうやって各国を回り、リビアではカダフィ大佐の家まで行きました。自分の家が米軍に爆撃されたのを外国人に見せて何か訴えようとしていたので、来訪帳に「独立自尊」と書いたり、リビアの外交官の人たちとディベートしたりしましたね。

いろいろな人たちに会えたし、宗教観や歴史観が異なる、いろいろな立場や仕組みの国もあって、その中でそれぞれが選択を行い、生きている人がいるんだということを多面的・複眼的に考えさせられた旅でした。

グローバル人材を生む土壌

土屋 一昔前に日本人が留学しなくなったようなことをよく言われました。でも今、実際に学生を見てみると、2、30年前と比べて海外にはかなり行きやすくなっていて、短期で行く子たちはたくさんいます。

そのような中で、よくグローバル人材という言い方もされるのですが、私はグローバル人材とは何だろう、ともやもやしているんですね。そんなものが本当にあるのかなと思うのです。

ここにいる4人の方を見てもそれぞれまったく違う歩みをしてこられていて、まとめて「グローバル人材です」とは言えないと思うんです。1人1人がいろいろな経験を積んで、キャリアにつなげていくのだと思うのですが、今の学生に対して皆さんはどのようなアドバイスをされるでしょうか。

グローバルな世界で生きる時、皆さんのSFCでの経験はどのように役に立っているのか、あるいは立たなかったのか。これからたくさんの人たちが日本にも入ってくるわけで、新しい形のグローバル化が始まると思いますが、そのあたりを皆さんはどのように思っていらっしゃいますか。

吉浦 SFCはできた当初から帰国生、いわゆる「キコク」と「オタク」の活躍が目立つ場所だったと思うんですね。そういった人たちが社会に出ていった時に異端として扱われることがありましたが、少なくともSFCにいた時はそれほど異端だとは本人も周りも感じていなかった。それが30年たつと、そうした人たちは今の日本の社会の中で異端に見えなくなって、むしろ有用な人材だと認識されるようになっているのではないでしょうか。

少数派の時には異端と言われますが、それが評価されてマジョリティになったら、変革者や革命家と呼ばれる。そういう意味では、30年前からSFCの中にあった雰囲気や人間関係が社会の中に浸透していって、静かなる革命みたいなものが、今、進んでいるのではないかという気がします。

一方で私が日々報道の現場にいて思うことは、価値観が多様化していて、「これが正解だ」となかなか言えなくなっているということです。その中で、これが今日最も大事なニュースなのだとか、この出来事はこういう見方で見てほしいという切り口を示したり、新しい選択肢を示すことが、今の私たちメディアの大きな役割の1つかなと考えて意識的にやっています。

多様な価値観がある中で「これが価値である」と人に教えられるのではなく、自分の頭で何が価値であるかを考えて、それを人に伝えたり、何かを実現することで、誰かの幸せのために貢献する人が、グローバル化が進む社会に求められているのだと思います。

だから、ぜひ日本から海外にも出ていってほしいけれども、SFC自体がグローバルなソサイエティなのだということがより価値があることなのかなと、30年前を振り返って思います。

土屋 霞が関の省庁に行くと、SFCの子はすごくおもしろくて役に立つんだよね、と言われます。確かに世の中が追いついてきたというか、こっちのほうがおもしろいし正しいよね、という雰囲気が出てきたような気がします。

林 私はSFCに入って、学問の枠を取り払ったカリキュラムで、それを自己責任で選べと迫られることは、実は厳しい環境だなと思っていたのです。自由を与えられた上で自分の軸であったり、自分の学問をつくらなければいけない。そうしないと、卒業した時に何者でもなくなってしまうという危機感が学生時代にはありました。

そういう体験はよかったのかなとも思います。その過程で副作用もあるのかもしれませんが、だからこそ自分は何に興味があるのかとか、自分は何者なのかを考えることになる。SFC時代はそういうことを、すごく頭を使わせられて考えさせられたと思います。勉強という意味だけではなくて、何が大事なことなのかを自分に問われる。国境を越えて未来を創れる人は皆、他者とのつながりのなかで、この自分軸を持っている気がします。

台湾に幼稚舎から慶應で、中等部を経てSFCの高校を卒業し、経済学研究科の博士課程を単位取得退学した小佐野彈君という実業家がいるんです。歌人・小説家としても知られている多才な方ですが、彼はSFCこそが福澤の遺した慶應義塾の精神を体現しているのだと言っていました。

彼が言うには、慶應では実学すなわちサイエンス、独立自尊、そして半学半教。この3つのことを言われていたけれど、実はこれを完全な形で実践したのがSFCだと。

独立自尊なんてまさにその通りで、SFCは自分でなんとかして学問をつくらなければいけないところです。それも学問の枠を取り払っただけではなく、国の枠だったり、世代の枠も取り払ってやるところに私は期待をしています。

コロナ時代の「人間交際」

土屋 廣瀬さんは湘南藤沢メディアセンター長で、加藤さんは体育の責任者みたいな立場におられ、このコロナには大変苦労された。体育の授業はオンラインでできるのかとか、廣瀬さんは海外のフィールドワークがしにくくなってしまっている。

グローバル化を進めてきた時代に、コロナ禍で手足が縛られつつあるような感じですが、教育の現場でどんなことを考えていらっしゃいますか。

廣瀬 私も従来から国際的な研究をするには現地に行かないと駄目だという考えを持っていました。やはり現地に行ったからこそ体験できることがいろいろとあると思うんです。現地のものを食べたり、空気を感じたり、スーパーマーケットに生活水準を感じたり。

例えばオンラインで海外の人と会話をしても、オンラインの範囲でしか見えない世界では、見えるものが限られます。グローバル人材の話ともつながりますが、やはりグローバルに活動するとなると現地に行くことがとても大事なのではないかと私は思います。

私が海外に行く時のモットーは緒方貞子さんの言葉の受け売りですが、「Understand」です。Understandは「理解すること」ですが、理解するには相手よりも下の目線で見ないといけない。例えば私がアゼルバイジャンに行って、ここは生活レベルが低いと言って、上から目線で見てしまうと見えるものが見えなくなってしまう。下から見てこそ初めて分かることがたくさんあると思うのです。

加えて、「郷に入ったら郷に従え」という柔軟性、そして相手にどっぷりつかるだけでなくて、日本人としての自分軸を失わない強さの両面をバランスよく持ってこそ初めてグローバルに活躍できるのではないかと思います。コロナの問題もそうですが、想定外のことが起きた時にも危機管理ができるような柔軟性やしなやかさを備えていくことも大事で、その点はSFCの学生は割と備わっていると思うんです。

私の研究会でも休学して世界を1周してしまう子ですとか、ボスニア・ヘルツェゴビナに長期で行っていた子などがいて、いろいろなところでたくましく生きている。そういう経験をしてグローバルな素養がだんだん身に付いてくるのではないかと思うので、オンラインが強いられる現在は、今後のグローバル人材を育てていく上でも、非常に難しい時代になったと思います。

まずはコロナが早く収束して、自由に海外にも行ける環境が再び戻ってくるのを祈るばかりですが、今の状況が何年続くかも見えない中では、オンラインを駆使しながら会話の行間を読んでいくような、かつての「クレムリノロジー」のようなことをしつつ、相手の懐に入りながら自分の知らない世界を理解していく貪欲な姿勢が求められていくのかなと思います。

土屋 加藤さんはSFC体操を学生につくらせたり、大変苦労されたと思いますけれども、いかがですか。

加藤 振り返ってみると、アメリカに行った時に日本代表みたいな感覚になって、自分は典型的な日本人じゃないけれど、日本人らしいことを言わなければいけないのかなとか、箸の持ち方を教えてあげたりすることから、だんだん世界が広がっていく感覚があったように思います。

それはSFCにいた時に自分とは何だろうと、アイデンティティについて考えたことがよかったのかなと、今から考えると思います。

今、研究している視覚の研究にもつながるのですが、単なる空間的な視野だけではなくて時間的な視野というか、今、自分はここにいるけれど、その先は何をやるべきかみたいなことを考えることはとても大事だと思うんですね。そこはSFCが設立当初から考えていた「今ではなくて未来を考える」ところに通じていて、未来からの留学生という言葉そのままなのかなと感じています。

SFCの理念の1つに「問題発見」「問題解決」というものがあります。誰かから問題を与えられたり、正解を教わるのではなく、まさに自分で問題を見つけ、自分で解決方法も考える。そのための知識や技術を学んでいくのが当たり前なんだということがSFCでは求められる。それに対して学生がすごく応えていたと思うんです。そういう意味でもSFCにはグローバルな志向が自然にあったのかなと思いますね。

コロナの状況になって改めて、体を動かすことや心の大事さを本当に感じています。福澤先生は「身体健康精神活溌」という書を残されています。身体は健康で精神は活発であるべきだということ。SFCに心身ウェルネスセンターがつくられた際の理念にも、それは一番大事なものとして残っているのですが、コロナの状況でもどうやって体を動かし、心の健康を保つのかを今も探っています。

やはり一番大事なのは「人間(じんかん)交際」だと思うんですね。独立自尊の一方で、福澤先生は、1人だけれども他人と交際することの重要性は同じぐらい大事だと言われた。では、どうやってオンライン授業でコミュニケーションを図るのかをすごく考えました。

春学期は、先ほどおっしゃっていただいたような体操を皆でつくるとか、アプリでつながるとか、いろいろなことを試したのですが、根本的なところは、こういう状況だからこそ人間交際をどうやって実現していくのか、ということなのだと思います。

10年後のフロントランナーの姿

土屋 1期生、2期生、4期生の皆さんはいつまでもSFCのフロントランナーとして引っ張っていく役割を担わされていて、皆さんの生き様がSFCの成果そのものなんです。そのような皆さんは10年後、20年後の未来をどんなふうに考えていらっしゃるでしょうか。また、今の学生たちにこんなことを期待したい。最後に一言ずついただければと思います。

林 私はピースボートの後、商社に入り、三井物産で3年前まで勤めていました。そのあとネットベンチャーに行って、その間に台湾駐在、北京駐在も経験しました。

それで、縁があって台湾に帰ってきたのですが、商社時代に事業譲渡した個人投資家の方が、今、私がいる京城銀行と台湾紙業等のオーナーで、私は社会性やコミュニティとの絆を重視する経営哲学を持つ彼の後を追いかける状態にあります。不確実で多様性に富むこのような時代に過度に同調圧力が強い日本は、やはり個人で判断することが迫られ、自らへの誠実さ、自らの真の役割に向き合う主体性が否が応でも求められてくるのだと思います。

日本企業は、合議制で計画を緻密に立てて、皆の責任のもと、後はそれを実行するだけという3カ年計画や5カ年計画をつくりますけれど、そんなものは中国も台湾もつくらない。想定外の変化があるのは当たり前だから臨機応変柔軟に、人や物事に対して寛容で、スピーディーで変化にも強い。有事の時にはできる人が勇気を持って仕切り、全体感と透明性を持って一致団結して遂行する。レジリエンスというか、転んでもただでは起きないしたたかさと根性みたいなものもある。そういうものが日本社会にもどんどん浸透していかざるを得なくなるのだろうなと思います。

私は数年前までは日本で忖度をしていましたが、台湾や中国での経験を経て、今の流行りの言葉で言うと自分のなかでトランスフォーメーションがされてきたように最近は感じています。私が日本と台湾、日本とアジアとの間で仕事をしていく中で、一緒にそういうものをつくっていく側に10年後は変わっていくのかなと想像しています。

廣瀬 自戒を込めて申し上げると、紛争の研究を始めた当初、自分は中立的な立場で研究をしたり、発言する人間になりたいと思っていたのですが、紛争研究を続けるとそれが非常に難しくなってしまっています。

アゼルバイジャンとアルメニアの関係で言うと、どうしても私はアゼルバイジャンの弁護者みたいな位置付けになってしまう。さらに、ロシアに敵対している国の味方のような位置付けにもなってしまっていて、例えば、ウクライナ危機の際には、ウクライナ大使と一緒に外国人記者クラブで話すようになり、当然ロシアから批判的な目で見られたりするんです。それは本来、自分が中立的に研究したかった意図に反するので、すごく居心地が悪いです。

同時に中立的な立場でいろいろな国の和平に日本がもっと貢献できればいいなとずっと思っています。ここ数年、外務大臣に旧ソ連地域について意見をさせていただく場があり、実際に政策にも関わらせていただいています。しかし、やはり日本も実際の外交ではロシアに対して気を遣って、なかなか中立的に立ち回ることはできません。

それがすごく残念で、自分は微力な一研究者なので、平和を仲介することに貢献するのは難しいと思うのですが、論文を書くだけではなく、もっと実体的に平和に貢献できるようにはなりたいと思っています。

自分ができなくてもそれを支えられるような人材を育て、政府に働きかけて日本政府がそういった役割を果たすことに貢献したいと思っています。10年後、20年後に向けて、まずはSFCの教育を通じてそういった人材を育てていきたいですね。

加藤 私は新しいスポーツの世界を見ていきたい、つくっていきたいという思いがあります。一昨年ぐらいからeスポーツの研究をしているのですが、今までのスポーツの対極にあるようなものなので、スポーツ関係の人たちから「おまえ、裏切ったな」と言われる(笑)。でも、たぶん今後はよりバーチャルな世界が進んでいくと思うんです。

最近、小学生でもeスポーツをしながら、海外の人と普通に英語でコミュニケーションをとっています。そういう世界が現にある中で、では、「スポーツをするとはどういうことなのか」を改めて考える必要があるのかなと思っています。

慶應義塾にはそもそもスポーツ科学部がないので、まず塾内でスポーツや体を動かすことの研究に関心がある人たちを集められるような場所があればと思っています。スポーツとは関係ない分野の研究をしている人からも、逆におもしろい視点を提供してもらえるので、それができるのが慶應義塾の特徴でもあるのかなと思います。

それから、体育会も、新しい形で発展してほしいと思っています。最近、野球部やバレー部に、選手ではなく、アナリストとして入ってきた学生がいるんですね。それはすごく新しい流れで、おもしろいなと思っています。学生が研究をして、実践的にも活躍できるような場を作ることが大事かなと思っています。

また、SFCが設立から重視してきたウェルネスについては、単に授業を受けるだけではなく、なぜ体育や心身ウェルネスという科目があるのかを学生たちに分かってもらいたいと思っています。大学大綱化のあった90年代には多くの大学が体育を必修から外しましたが、逆に今、体育が大事だという流れになっているそうです。そういう部分でSFCが率先してアピールしていければと思っています。

「知的ワクワク」に溢れたキャンパス

吉浦 10年後には、私がいるような主要メディアがどうなっているかわからないのですが、それでも私は通信社の役割は大きいと思っています。リアルタイムにニュースを常に発信していく。これはSFCができた時にネットワークで世界とつながっていて、世界で起きていることがすぐに分かるという1つの私の原体験とかかわっています。

いろいろな情報が溢れる時代だからこそ、自分なりに情報の優先順位を付けて、皆さんがより良く生きていくための判断材料を提供する仕事をこれからも続けていきたい。未来からの留学生であるわれわれが生きている時代の「未来」が今起きていて、これからもわれわれにとっての未来は続いていくわけです。本当に未来からの留学生であってよかったなと思います。

なぜこんなにSFCが楽しかったのかなと考えると、1つは「知的ワクワク」に溢れていたこと。もう1つは人がおもしろかったということではないでしょうか。現役の学生もきっとそれを体験されているのでしょう。そういった学びや人との関わり合いの中で、すごくかけがえのないものを、まさに自分の体の中に蓄積している時期なのだということをぜひ理解してほしい。

そこで得たものや知り合った人たちから感じたもの、自分の力になったものは、たぶん卒業後に自分がどう生きるかを考える上で、とても大きなヒントや力になるはずです。SFCはこれまでもそうだったように、これからはより以上にそういう場になってくれるのではないかと期待しています。

廣瀬 1つ付け加えると、自分が4年間あれ程楽しかったのは先生方がご自身の時間を学生に惜しみなく割いてくださっていたからだと思うんです。当時は学生や授業数が少なかったので先生方も余裕がおありになったのだと思いますが、例えばアドバイザーでいらした小島朋之先生からは、直々にお電話がかかってきて、暇だから飲み会設定してよ、というノリがあったりした。

現在、私たちは忙し過ぎて、そんな余裕はないですよね。オフィスアワーも事前にメールをください、とやっていますけれど、昔はアポなんか取らずに、いつでも研究室に行くことが許されてしまうようなゆったりさがあった。

今は先生方はどなたもとても忙しくされていて、まったくそういう余裕がなくなってしまっていると思います。かつてのそういう状況を彷彿させるような、ゆったりしたSFCがもう1回体現できたらなとちょっと思いました。

土屋 いいところはもう1回取り戻して、新しいことも付け加えて、いいキャンパスにしていきたいですね。

大学生活はたった4年しかない。でも、そのたった4年を今日は4人とも皆さんは楽しかったとおっしゃっていて、いい時代だったんだなと思うんですね。

今の現役の学生たちは、この4年間のうち半年をコロナ禍で失ってしまったと思うのか、あるいは、オンラインで授業を受け続けた貴重な半年だったと思うのかは分かりませんが、キャンパスに戻ってきて、楽しくて知的ワクワクに溢れた学生生活を過ごしてもらい、30年後に「ああ、あの頃はよかったな」って言ってもらえるようになるといいなと思います。

そのための努力をわれわれは続けていきたいと思います。皆さん、今日はお忙しいところ、有り難うございました。

(2020年8月24日、オンラインにて収録)

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。2020年10月号